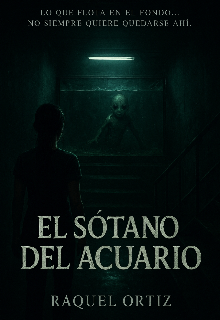

El SÓtano Del Acuario

El agua que miente

Jacinto subió del sótano con el rostro empapado.

El delantal pegado al cuerpo, las manos húmedas, y ese olor salado que ya era parte de él.

Cerró la puerta con llave, girando dos veces, despacio, como si cada giro sellara un secreto.

Alma seguía ahí, de pie, con el corazón desbocado.

El agua del piso le mojaba los zapatos, pero no se movía.

No sabía si hablar o correr.

Jacinto la miró.

Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas.

Solo cansancio.

Un cansancio que pesaba como años.

—No deberías haber estado acá —dijo finalmente, con la voz áspera.

—Vi algo —respondió ella, sin apartar la mirada—.

—No viste nada —la interrumpió él, más rápido de lo que esperaba.

—Jacinto, estaba… ahí, debajo del mostrador.

—No digas nada —repitió él, ahora casi en un susurro—. No sabés lo que hacés.

El silencio que siguió fue tan largo que se escuchaban los filtros del agua burbujeando como un reloj viejo.

Jacinto caminó hacia la ventana, la cerró, y corrió las cortinas.

El acuario quedó envuelto en una penumbra turbia, azulada, donde todo parecía moverse con lentitud.

—¿Qué era eso? —preguntó Alma, apenas con voz.

—No era un “eso”. —Jacinto apretó los dientes—. Era… alguien.

La palabra quedó suspendida en el aire, goteando entre los dos.

Alma lo miró con una mezcla de miedo y compasión.

—Matilde —susurró.

Jacinto se giró de golpe.

El sonido del golpe seco de su mano contra el mostrador la hizo dar un paso atrás.

—¡No digas su nombre! —gritó.

El eco rebotó en los tanques. Los peces se agitaron.

El agua se movió con violencia.

Jacinto respiró hondo, y su voz se quebró un poco.

—No sabés lo que fue perderla. No sabés lo que tuve que hacer.

—¿Qué le hiciste? —preguntó Alma, sin pensarlo.

Jacinto la miró.

Una mirada seca, dolida.

—La salvé —dijo, y su tono cambió. Más suave, más triste—. A mi manera, pero la salvé.

Alma sintió que algo se le apretaba en el pecho.

Jacinto se acercó, tan cerca que pudo olerle el salitre en la ropa.

—No tenías que verla, Alma. Todavía no.

Ella retrocedió un paso, buscando la manija de la puerta.

Jacinto la notó.

—No pienses que podés irte a contar nada —dijo sin levantar la voz—. Nadie te va a creer.

—¿Y si lo hago igual? —se atrevió a responder, aunque la voz le temblaba.

Jacinto sonrió, apenas.

Una sonrisa sin alegría.

—Entonces vas a terminar creyéndolo vos.

El aire se volvió más denso.

En el fondo del acuario, un burbujeo más fuerte rompió el silencio.

Como si algo, allá abajo, también escuchara.

Jacinto caminó hacia la puerta, abrió, y la señaló.

—Andate a casa. Mañana… no vengas.

Alma lo miró por última vez.

En sus ojos ya no había miedo, sino una pregunta sin respuesta.

Luego salió, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchó el clic del candado al cerrarse detrás de ella.

En la oscuridad del acuario, Jacinto se quedó mirando el agua del tanque cubierto.

La lona temblaba levemente, como si debajo alguien respirara.

—Tranquila, mi amor —susurró él—. Ya pasó todo. Nadie más lo sabrá.

Pero el burbujeo del tanque respondió con un sonido distinto.

No era agua.

Era un murmullo.

Una voz.

Que decía su nombre