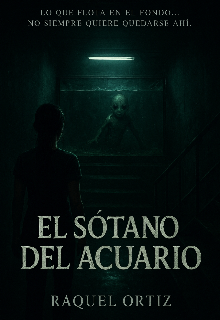

El SÓtano Del Acuario

El sótano que respira

Bajaron sin hablar.

La escalera al sótano siempre había sido angosta, pero ahora parecía encogerse con cada paso. Las luces de emergencia parpadeaban, cansadas, como si tampoco quisieran mirar lo que había abajo.

El aire cambió a mitad de camino.

Más frío.

Más denso.

Cargado de ese olor imposible entre sal, metal y algo orgánico que no debería existir.

—No toques nada —dijo Jacinto en voz baja—. Ni el agua. Ni las paredes.

Alma asintió, aunque ya sentía un cosquilleo en los dedos. Como si el lugar la reconociera más de lo que ella quisiera.

El laboratorio apareció al final de la escalera.

Nada estaba roto.

Nada fuera de lugar.

Y eso era lo peor.

La camilla seguía allí, limpia.

Las correas sueltas.

El tanque principal, cubierto con la lona negra, apenas se movía, como si algo respirara debajo… aunque Jacinto sabía que ya no estaba ahí.

—Acá empezó todo —dijo—. Y acá se nos fue de las manos.

Alma avanzó despacio. Cada paso hacía eco, pero no como eco normal. Como si el sonido se hundiera en el piso antes de volver.

—¿Matilda bajaba sola? —preguntó ella.

Jacinto dudó.

—Al principio, sí. Después… no me dejaba acompañarla.

Alma se detuvo frente a una mesa metálica. Había un cuaderno abierto. Páginas húmedas, arrugadas por el tiempo. La letra era prolija, casi delicada.

—Esto es de ella —dijo.

Jacinto se acercó, con el rostro endurecido.

Alma leyó en voz baja:

“Reacciona mejor cuando le hablo despacio. No entiende las palabras, pero sí la intención. El agua se calma cuando lo nombro.”

Pasó la página.

“Hoy tomó más sangre de la necesaria. No por hambre. Por miedo.”

Alma levantó la vista.

—¿Miedo a qué?

Antes de que Jacinto respondiera, el agua del tanque secundario se agitó. No con violencia. Con nerviosismo.

—A estar solo —dijo él.

Alma cerró el cuaderno.

El cosquilleo en sus manos se volvió más fuerte. Ardía.

—Jacinto… —murmuró—. ¿Siempre late así el agua?

Él la miró, pálido.

—No.

El sonido volvió.

Un latido profundo.

Venía de las paredes.

Del piso.

De los caños.

—Está cerca —susurró Jacinto—. Demasiado.

Alma sintió un tirón en el pecho. No dolor. Llamado.

—No quiere volver al tanque —dijo—. No así.

Jacinto la agarró del brazo.

—No te acerques más.

Pero ella ya estaba caminando hacia la puerta del fondo. La que llevaba al área de drenaje. La que Matilda usaba cuando… cuando ya no había opción.

—Alma, por favor…

—Ella sigue viva —dijo Alma sin girarse—. No como nosotros. Pero no murió.

Jacinto se quedó helado.

—¿Cómo sabés eso?

Alma apoyó la mano en la puerta metálica. Estaba tibia.

—Porque el agua no la soltó.

Un golpe suave respondió del otro lado.

No agresivo.

Casi tímido.

—Él no la eligió a ella —continuó Alma—. Vos la entregaste.

Jacinto bajó la cabeza. El silencio fue su confesión.

El golpe volvió a sonar.

Más cerca.

—Y ahora —dijo Alma—… me está mirando.

La puerta empezó a transpirar.

Gotas lentas bajaron por el metal.

Una sombra se movió detrás, difusa, inestable.

—No lo abras —dijo Jacinto, con la voz rota—. Te lo pido.

Alma respiró hondo.

No había coraje en su gesto.

Solo una certeza incómoda.

—Si no lo miro de frente —dijo—, nunca va a dejar de buscarme.

Apoyó la frente contra la puerta.

El latido se detuvo.

Y desde el otro lado, algo respondió.

No con palabras.

Con un movimiento suave del agua.

Como un asentimiento.