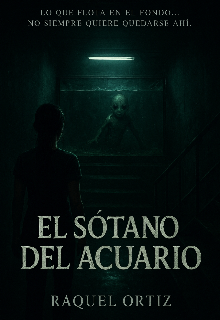

El SÓtano Del Acuario

La cosa que aprendió a mentir

No fue un grito lo que despertó a Alma.

Fue el silencio.

Ese silencio raro, espeso, que no existe en los lugares vivos. Ni autos, ni caños, ni perros lejanos. Nada. Como si alguien hubiera apagado la ciudad con un interruptor húmedo.

Se incorporó en la cama de golpe.

El vaso de agua de la mesa de luz estaba dado vuelta.

No roto.

Vaciado con cuidado.

—Ok… —murmuró—. Esto ya no es gracioso.

Se levantó descalza. El piso estaba frío, pero no mojado. Aun así, sus pies sabían por dónde pisar, esquivando instintivamente los lugares donde el agua había pasado. Eso la inquietó más que cualquier charco.

En el baño, el espejo estaba empañado.

No había vapor.

No había ducha abierta.

Con el dorso de la mano limpió un círculo.

Su reflejo tardó una fracción de segundo en imitarla.

—No —susurró—. Eso no.

El reflejo sonrió.

No una sonrisa grande.

Una mínima.

Casi educada.

Alma retrocedió de golpe. El espejo volvió a la normalidad. Su cara, pálida. Humana. Temblando.

El celular vibró.

Jacinto: No vengas al acuario.

Alma: ¿Qué pasó?

Tres puntitos.

Nada.

El mensaje desapareció.

—Hijo de…

El agua del inodoro hizo un sonido bajo. Un glup profundo, como una garganta tragando despacio.

—No te invité —dijo Alma, con la voz firme aunque el corazón le corría—. Acá no.

El sonido cesó.

Pero algo quedó.

Una certeza incómoda:

ya no necesitaba estar cerca para alcanzarla.

En el acuario, las alarmas no sonaban.

Ese era el problema.

Jacinto caminaba por el pasillo central con el arma en la mano, sudado, los ojos desorbitados. Los tanques estaban intactos. El agua quieta. Demasiado quieta.

—Matilda… —susurró—. Decime que lo sentís.

Matilda estaba sentada, rígida.

—Sí —respondió—. Pero no acá.

Jacinto se giró.

—¿Cómo que no acá?

Matilda tragó saliva.

—Aprendió algo nuevo.

El tanque principal burbujeó apenas.

Una ondulación suave.

Casi… ensayada.

—Está copiando —dijo ella—. No solo formas. Conductas.

El agua se elevó unos centímetros y volvió a bajar.

Como una respiración falsa.

—Está fingiendo calma —continuó Matilda—. Eso no lo hacía antes.

Jacinto sintió un frío seco en la espalda.

—¿Dónde está, entonces?

Matilda levantó la vista, aterrada.

—Donde no lo esperamos.

Alma salió a la calle con una campera puesta sobre el pijama. La noche estaba demasiado limpia. El pavimento seco brillaba como recién lavado.

Caminó dos cuadras.

Se detuvo.

El charco frente a la farmacia no reflejaba el cartel luminoso.

Reflejaba… el techo de su departamento.

—Eso es trampa —susurró.

El agua del charco vibró.

Y habló.

No con voz.

Con recuerdo.

La sensación de cuando era chica y se metía a la pileta de su abuela.

El ruido apagado del mundo bajo el agua.

La calma falsa.

Alma cayó de rodillas, mareada.

—No hagas eso —dijo, apretándose la cabeza—. Eso no es tuyo.

El charco empezó a crecer. No por lluvia. Por decisión.

—Te dije que no —repitió, y esta vez no tembló.

El agua se detuvo.

Pero no retrocedió.

—Aprendiste a esperar —dijo Alma, respirando hondo—. Bien. Yo también.

Se puso de pie.

—Si querés algo de mí… vas a tener que venir de frente.

El charco se desarmó lentamente, drenándose hacia la alcantarilla más cercana.

Demasiado obediente.

El celular vibró otra vez.

Matilda: Alma, escuchame con atención.

Matilda: No está creciendo como creíamos.

Matilda: Está mudándose.

Alma levantó la vista.

Las luces de la calle parpadearon.

Desde abajo, desde muy abajo, algo pulsó.

No hambre.

No miedo.

Intención.

Alma sintió el ardor en la sangre transformarse en otra cosa. No dolor. No poder.

Responsabilidad.

—Ok —dijo al aire—. Ahora sí… hablamos en serio.

Y por primera vez, el agua de toda la cuadra se quedó quieta.

No porque ella mandara.

Sino porque la estaba escuchando.