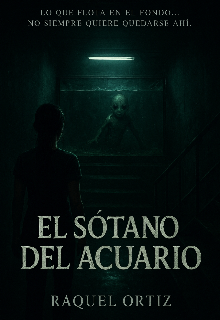

El SÓtano Del Acuario

La forma

No fue inmediato.

No fue espectacular.

Fue… íntimo.

El agua no explotó ni se alzó como un monstruo de feria. Se reunió. Se concentró. Como cuando alguien junta coraje antes de decir algo que va a cambiarlo todo.

Alma lo sintió antes de verlo.

El ardor en la sangre se volvió dirección.

—No así —susurró—. No como antes.

Y el agua obedeció.

Desde la alcantarilla, desde los caños, desde los charcos mínimos que sobrevivían en la ciudad, algo empezó a retirarse del mundo líquido. Como si el agua estuviera renunciando a ser agua.

La forma apareció primero en el aire, sostenida por un temblor antinatural.

Piernas.

No humanas del todo: demasiado largas, articuladas con una lógica equivocada.

Luego el torso, estrecho, marcado por surcos que parecían cicatrices… o branquias cerrándose.

Los brazos se formaron después, temblorosos, como si no recordaran para qué servían.

Cayó de rodillas frente a Alma.

No por sumisión.

Por peso.

El cuerpo era real. Sólido. Húmedo.

El agua chorreaba de él como una placenta tardía.

La cabeza se formó última.

Y ahí estuvo el error.

Porque no eligió un rostro nuevo.

Eligió uno conocido.

No exacto.

No perfecto.

Pero reconocible.

Una versión incompleta del rostro de Matilda… mezclado con rasgos que Alma vio reflejados en una vidriera y no quiso aceptar.

Los ojos se abrieron.

Plateados.

Pero ya no vacíos.

—Al… ma… —dijo.

Esta vez no sonó como un gorgoteo.

Sonó… aprendido.

Alma dio un paso atrás, con el pulso desbocado.

—No —dijo—. Eso no. No uses eso.

La criatura inclinó la cabeza. El gesto era torpe, pero claramente imitaba comprensión.

—No… solo… —buscó la palabra—. Estar.

El silencio cayó pesado.

Desde el fondo de la calle, una persiana se levantó. Alguien miró. No vio nada raro. Solo una mujer y una sombra mal parada bajo un poste de luz.

La criatura respiró.

Mal.

Como alguien que recién aprende.

—Te duele —dijo Alma sin pensar.

Asintió.

Un movimiento mínimo.

Humano.

—Eso es crecer —respondió ella—. No robar.

La criatura miró sus propias manos. Las giró, sorprendido por la textura, por el límite. Por no disolverse.

—¿Así… quedo? —preguntó.

La voz ya no era agua.

Era voz.

Alma sintió un nudo en la garganta.

—No sé —dijo, honesta—. Pero así no podés esconderte más.

Un ruido seco resonó detrás.

—Alma… —la voz de Jacinto tembló—. ¿Qué hiciste?

Él estaba al final de la cuadra, pálido, con el arma baja, inútil. Matilda, apoyada en su brazo, miraba la escena con una mezcla de horror y… reconocimiento.

—Aprendió a mentir —dijo Matilda—.

—No —corrigió Alma—. Aprendió a elegir.

La criatura levantó la vista hacia Jacinto.

Sus ojos plateados se oscurecieron apenas.

—Él… duele —dijo.

Jacinto retrocedió.

—No —dijo Alma con firmeza—. Eso tampoco. No es así.

La criatura la miró. Esperó.

Esperó.

Y ese fue el verdadero terror.

Porque los monstruos no esperan órdenes.

No piden límites.

No dudan.

Esto sí.

—Vení —dijo Alma, con la voz firme aunque el mundo le temblaba—. Caminemos. Antes de que alguien más vea lo que todavía no sabe nombrar.

La criatura se puso de pie.

La calle crujió bajo su peso.

El agua cercana se retiró, respetuosa.

No era hombre.

No era pez.

No era agua.

Era algo nuevo.

Algo que ya no podía volver atrás.

Y mientras caminaban, Alma entendió la verdad más peligrosa de todas:

Ella no lo había detenido.

No lo había salvado.

Lo había traído al mundo.

Y el mundo…

todavía no estaba listo.