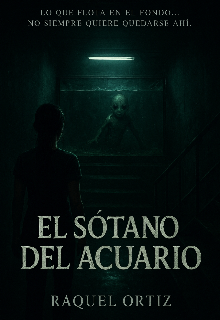

El SÓtano Del Acuario

Cuando el agua reclama sangre

La noche tragó sus pasos.

No con ruido.

Con intención.

El poste de luz parpadeó una vez… dos… y murió, como si la ciudad decidiera no ser testigo. La calle quedó en penumbra, apenas iluminada por los reflejos temblorosos de los charcos que ya no se movían cuando la criatura pasaba.

Eso fue lo primero que notó Jacinto.

—El agua… —murmuró—. No le responde.

La criatura caminaba torpe, pero firme. Cada paso era un acuerdo nuevo con la gravedad. Con el suelo. Con la idea de existir sin disolverse.

Alma iba a su lado.

No delante.

No detrás.

A la par.

—¿Te acordás… de algo? —preguntó ella, midiendo cada palabra como quien cruza un piso que puede ceder.

La criatura frunció el ceño. El gesto todavía era prestado.

—Fragmentos —dijo—. Frío. Oscuro. Golpes. Voces arriba del agua.

Jacinto cerró los ojos.

Matilda apretó los dedos contra su abrigo.

—¿Mi nombre? —preguntó la criatura de pronto—. Todos tienen uno.

Alma se detuvo.

La pregunta cayó como una piedra en un pozo profundo.

—No —dijo Jacinto rápido—. No es buena idea.

La criatura lo miró.

Por primera vez… con algo parecido a fastidio.

—Siempre decide por mí —dijo—. Aun ahora.

Silencio.

Alma sintió un escalofrío que no venía del frío.

—Un nombre no te hace humano —dijo ella al fin—. Pero te da un lugar.

—Quiero un lugar —respondió sin dudar.

Matilda tragó saliva.

—Cuando yo estaba en el hospital —dijo ella, con voz rota—, soñé con algo que me miraba desde el agua. No tenía cara. Solo… hambre.

Miró a la criatura.

—Ahora te veo… y ya no es hambre lo que siento.

La criatura inclinó la cabeza.

—¿Entonces qué soy?

Alma abrió la boca… y el mundo respondió antes que ella.

Desde la boca de tormenta, a media cuadra, el agua hirvió.

No subió.

No salió.

Gritó.

Un rugido líquido, profundo, como si algo gigantesco intentara respirar desde abajo. Las tapas de alcantarilla vibraron. Los charcos temblaron, formando ondas concéntricas que avanzaban hacia ellos.

Jacinto levantó el arma por reflejo.

—No —dijo la criatura—. Eso no soy yo.

Y entonces lo entendieron.

Eso no era él.

Era lo que quedó atrás.

La forma incompleta.

El reflejo hambriento.

La versión que no eligió.

—Se está dividiendo… —susurró Jacinto, horrorizado—. Parte quedó abajo. Parte salió.

Alma sintió el pulso acelerarse.

—¿Puede haber… dos?

La criatura apretó los puños.

El agua cercana volvió a moverse, inquieta.

—No —dijo—. Uno quiere quedarse.

Hizo una pausa.

—El otro quiere tomar.

El rugido se repitió, más cerca. Las bocas de tormenta comenzaron a escupir agua negra, espesa, que se arrastraba por el asfalto como venas abiertas.

Matilda retrocedió.

—Eso… eso viene hacia nosotros.

La criatura dio un paso al frente.

Por primera vez… protegiendo.

—Si me quedo —dijo—, viene por mí.

—No —dijo Alma—. Viene por todos.

La criatura la miró.

En sus ojos ya no había plata líquida.

Había algo opaco. Algo denso.

Decisión.

—Entonces… decime qué hacer.

Alma respiró hondo.

Y supo que ya no estaba guiando a un monstruo.

Estaba hablando con algo que podía fallar.

—Vamos a correr —dijo—.

—¿Y después?

—Después… vamos a elegir quién sos cuando el agua deje de perseguirte.

El suelo tembló.

Las alcantarillas explotaron en una sinfonía húmeda y violenta.

La cacería había empezado.

Y esta vez…

no todos eran presas.