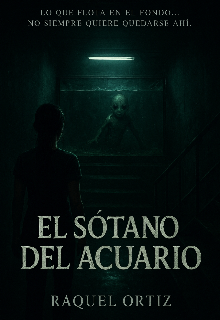

El SÓtano Del Acuario

El eco que no se va

Subieron la escalera sin hablar.

No porque no hubiera palabras, sino porque el aire parecía escucharlas. Cada paso sonaba demasiado fuerte, como si el edificio ya no fuera un refugio sino una garganta enorme a punto de cerrarse.

Al llegar al pasillo, Alma sintió algo distinto.

No frío.

No miedo inmediato.

Una normalidad sospechosa.

Las luces funcionaban.

Las puertas estaban cerradas.

El reloj del pasillo marcaba la hora correcta.

—Esto está mal —susurró.

Jacinto asintió.

—Después de todo… debería sentirse peor.

La criatura se detuvo frente a una pared. Apoyó la palma con cuidado, como quien toca a alguien dormido.

—Está acá —dijo—. En capas.

—¿Qué significa eso? —preguntó Alma.

—Que no se fue —respondió—. Se volvió costumbre.

Un departamento abrió su puerta más adelante.

Una mujer salió con una bolsa de basura. Los miró. Sonrió. Una sonrisa amable, cansada, cotidiana.

—Buenas noches —dijo—. ¿Se cortó el agua hace rato, no?

Alma sintió un latigazo en el estómago.

—¿Por qué lo dice? —preguntó, forzando la voz.

La mujer se encogió de hombros.

—No sé… —miró la bolsa—. Todo estaba húmedo. Pero no goteaba nada.

La criatura la observó fijamente.

—¿Escuchó algo? —preguntó—. ¿Voces? ¿Golpes?

La mujer pensó un segundo.

—No —respondió—. Solo… —frunció el ceño— solo tuve una sensación rara. Como si alguien me hubiera llamado por mi nombre desde el baño.

Alma cerró los ojos.

—¿Entró? —preguntó.

—No —dijo la mujer—. ¿Para qué?

Sonrió de nuevo.

—Seguro fue mi cabeza.

Cerró la puerta.

El pasillo volvió a quedar en silencio.

—Está probando —dijo Jacinto—. No ataca. Sugiere.

La criatura apretó la mandíbula.

—Eso es peor.

Siguieron caminando. Cada puerta parecía observarlos. No con ojos, sino con expectativa. Como si algo del otro lado estuviera esperando el momento justo para ser invitado.

Alma se detuvo frente al ascensor.

Las puertas estaban abiertas.

Adentro… había agua.

No mucha. Apenas un charco fino cubriendo el piso metálico. Quieto. Perfectamente quieto.

—No estaba así antes —susurró.

El panel marcó un piso.

B1.

El sótano.

El botón se encendió solo.

La criatura dio un paso atrás.

—No lo toques —dijo—. Ya no necesita bajar.

El ascensor emitió un ding suave.

Como una invitación educada.

Alma sintió el tirón interno otra vez, leve pero claro. No doloroso. Familiar.

—Está aprendiendo a moverse como nosotros —dijo—. Sin apuro. Sin ruido.

Jacinto miró el reflejo de los tres en la pared metálica del ascensor.

Por un segundo…

había cuatro.

—¿Lo viste? —preguntó, con la voz rota.

Alma asintió.

—Sí.

La criatura cerró los ojos.

—Entonces ya empezó.

Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse solas.

Justo antes de que se juntaran del todo, Alma escuchó algo desde adentro.

No una voz.

Un suspiro, largo, satisfecho.

Como alguien que acaba de acomodarse en un lugar nuevo.

Las puertas se cerraron.

El ascensor descendió.

El pasillo quedó seco. Normal. Silencioso.

Demasiado normal.

—No va a volver como antes —dijo Alma—. No con agua hasta los tobillos. No con monstruos visibles.

—No —respondió la criatura—. Ahora va a volver cuando alguien esté solo… cansado… distraído.

Jacinto se apoyó contra la pared.

—¿Y nosotros?

Alma miró sus manos.

Por un instante, creyó ver humedad entre los dedos.

Parpadeó.

No había nada.

—Nosotros —dijo— somos los que sabemos.

La criatura la miró.

—Y eso no siempre es una ventaja.

Desde algún lugar del edificio, un caño viejo crujió.

No por presión.

Por costumbre.

Y en ese sonido mínimo, casi doméstico, el terror terminó de acomodarse.

Porque ya no necesitaba sótanos.

Ni agua visible.

Solo tiempo.

Y alguien que, alguna noche cualquiera,

decidiera escuchar.