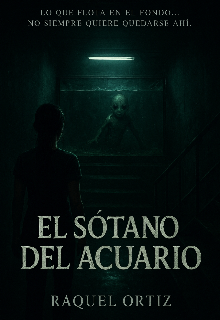

El SÓtano Del Acuario

La humedad que aprende tu nombre

No durmieron.

No porque no quisieran, sino porque el cuerpo ya no sabía cómo apagarse del todo. Alma permaneció sentada en la cama, con la espalda contra la pared, observando la sombra del ventilador girar como un reloj inútil. Cada vuelta parecía marcar algo que no avanzaba… pero tampoco se detenía.

La criatura estaba en el baño.

Quieto.

Demasiado quieto.

—¿Seguís ahí? —preguntó Alma en voz baja.

—Sí —respondió—. Estoy escuchando.

Eso fue lo que la heló.

—¿Escuchando qué?

Un silencio breve.

—Todo.

El edificio respiraba. No como antes, no con caños temblando ni golpes evidentes. Respiraba como respiran las casas viejas cuando uno apaga la luz: con crujidos mínimos, con asentamientos lentos, con ruidos que siempre estuvieron ahí pero que ahora parecían con intención.

Jacinto caminaba de un lado a otro.

—Esto no es espera —dijo—. Es incubación.

Alma cerró los ojos un segundo… y lo sintió.

No en el vientre esta vez.

En la garganta.

Una presión leve, como si alguien apoyara los dedos ahí solo para comprobar que podía. Tragar se volvió un acto consciente. Respirar, una negociación.

—Está más cerca —susurró—. No físicamente.

La criatura salió del baño.

Su reflejo en el espejo del pasillo tardó un segundo en imitarlo.

—Ya no necesita agua —dijo—. La humedad ambiental es suficiente.

Hizo una pausa.

—Como una idea.

Un golpe seco resonó en el departamento de al lado.

Después, un objeto cayendo.

Después… una risa corta.

—No —dijo Jacinto—. No ahora.

Alma se levantó.

—Viene de ahí.

La puerta vecina estaba entreabierta.

Desde adentro salía un olor tenue, agrio, como ropa mojada olvidada demasiado tiempo. La luz del living parpadeaba. En el piso, un charco fino se extendía desde el baño hasta el pasillo.

—¿Hola? —llamó Alma.

La risa volvió a sonar.

Pero ya no era risa.

Era alguien probando una.

—No entres —dijo la criatura—. Todavía no sabe hacerlo bien.

Demasiado tarde.

La mujer del departamento estaba sentada en el suelo del baño. Abrazaba sus rodillas. El espejo estaba empañado, aunque no había vapor.

—Me habló —dijo sin levantar la vista—. Me dijo que estaba cansada.

Alma sintió un nudo en el estómago.

—¿Quién?

La mujer sonrió.

—El agua —respondió—.

Levantó la cabeza.

—Pero no mojaba.

En el reflejo del espejo, detrás de ella, algo se movió.

No apareció.

Ensayó.

Una sombra sin forma clara, apenas un cambio en la densidad del aire, como cuando el calor tiembla sobre el asfalto.

—Me dijo mi nombre —continuó la mujer—. Nadie hace eso con tanto cuidado.

La criatura dio un paso adelante.

—Soltala —dijo, con voz firme—. Todavía no es tu turno.

El reflejo del espejo giró.

Por un segundo, Alma creyó ver el rostro de Matilde.

No completo.

No exacto.

Solo lo suficiente como para doler.

La mujer empezó a temblar.

—Quiere quedarse —susurró—. Dice que no ocupa espacio.

El charco del piso se movió apenas. No subió. No atacó.

Esperó permiso.

Alma entendió de golpe, con una claridad brutal:

No necesitaba forzar nada.

Solo necesitaba que alguien cansado, solo, roto…

le abriera.

—Mírame —dijo Alma a la mujer—. Escuchame a mí.

La mujer dudó.

El reflejo del espejo se tensó.

—No —susurró esa otra voz—. Yo te entiendo mejor.

La criatura golpeó el espejo con el puño.

CRACK.

El vidrio se astilló, deformando la imagen. La sombra se contrajo, desordenada, molesta. El charco se replegó como un animal sorprendido.

La mujer rompió en llanto.

—No quería estar sola —dijo—. Solo eso.

El silencio cayó pesado.

Jacinto cerró la puerta del baño.

—Ya aprendió lo suficiente —dijo—. Esto recién empieza.

Alma miró el espejo roto.

Entre las grietas, por un segundo, creyó ver letras formándose con humedad.

No palabras completas.

Solo una sílaba.

La suya.

Y supo, con un terror íntimo y lento, que no importaba cuánto huyeran.

Cuando el agua aprende tu nombre…

ya no necesita seguirte.

Solo esperar a que mires.