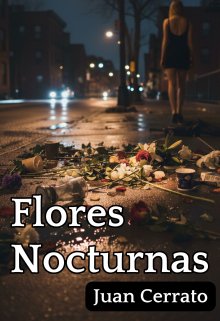

Flores Nocturnas

Capítulo 1: Azucena – El fin de la blancura

El destino de las mujeres de la familia de Azucena estaba escrito en la textura de sus manos, mucho antes de que ellas tuvieran conciencia de su propia piel. Eran manos destinadas a fregar el orgullo ajeno, a amasar el pan que otros comerían y a deshacerse en el agua de jabón hasta que las huellas dactilares se borraran, dejando a las mujeres sin identidad, como fantasmas de una estirpe condenada al servicio. Pero Azucena nació distinta. Nació con una piel de una palidez tan insultante que parecía haber sido tallada en el mármol de una catedral antigua, protegida por un sortilegio contra el sol implacable de los campos de Cuba.

En el pequeño pueblo de su infancia, un asentamiento que languidecía bajo el polvo perpetuo de las canteras de piedra caliza, Azucena era un error de la naturaleza. Mientras sus hermanos adquirían el tono de la tierra cocida, ella conservaba una luminiscencia lunar. Su madre, una mujer de silencios minerales y espalda encorvada por el peso de una viudez prematura, la bautizó con el nombre de la flor más blanca que conocía, esperando quizás que el nombre actuara como un escudo. Pero en los mundos de sombra, la blancura no es una protección; es una diana.

La casa de Azucena olía a cal, a leña húmeda y a esa pobreza antigua que se mete en las grietas de las paredes y en los poros de los huesos. El aire allí siempre estaba enrarecido por el polvo de las canteras, esa harina de piedra que lo cubría todo con una pátina de cementerio. Carlos, el hombre que llegó a ocupar el vacío dejado por su padre, era un sujeto de mirada turbia y manos de lija, un proxeneta de provincias que veía en la fragilidad de Azucena una oportunidad más que un milagro. Él traía consigo el olor a aguardiente barato y una oscuridad que no se disipaba ni con la lámpara de aceite más brillante.

—Esta niña es demasiado limpia para este lugar —decía Carlos, mientras sus ojos recorrían el cuello de Azucena con la parsimonia de un reptil—. Algún día, esa palidez va a valer oro.

Azucena, que a los diez años todavía creía que los monstruos vivían debajo de la cama y no al otro lado de la mesa, se refugiaba en los libros que encontraba en los vertederos cercanos. Eran tomos descabalados, con las páginas amarillentas y el lomo comido por la humedad, pero en ellos descubrió ciudades de cristal y noches donde las flores hablaban. Fue allí donde aprendió que la belleza es una maldición en manos de quienes solo conocen el hambre.

La tragedia, como sucede en las mejores crónicas de desolación, no llegó con un estruendo, sino con un silencio cómplice. Una tarde en que el aire pesaba como el plomo y el polvo de la cantera formaba remolinos fantasmales en el patio, su madre se fue al mercado del pueblo vecino. Azucena se quedó sola con la claridad de su propia piel y la sombra creciente de Carlos. Aquella tarde, el fin de su inocencia se consumó. No hubo gritos, pues el miedo tiene la capacidad de anudar la garganta hasta convertirla en un desierto de ceniza. Hubo solo el roce áspero de unas manos que buscaban arrancar la pureza como quien arranca un pétalo por puro aburrimiento.

Cuando su madre regresó, encontró a Azucena sentada en el suelo, cubierta por una fina capa de polvo de cal, como si intentara mimetizarse con el suelo de la cocina. El brillo de sus ojos se había apagado, sustituido por una neblina de desconfianza que nunca más la abandonaría. Su madre lo supo de inmediato, leyendo las huellas del desastre en el desorden de la ropa y en la rigidez de los hombros de su hija. Pero no hizo preguntas. En aquel pueblo, las mujeres aprendían a cargar el silencio como una segunda piel. Solo suspiró, una exhalación larga que llevaba siglos de resignación, y siguió cocinando la nada que cenarían esa noche.

A los quince años, Azucena ya no era una niña; era una mujer hecha de fragmentos rotos que intentaban mantenerse unidos. Fue entonces cuando Carlos decidió que el momento de la cosecha había llegado. Una mañana, le anunció que viajarían a la capital, donde le esperaba un trabajo en una casa de alcurnia. Le habló de vestidos nuevos, de habitaciones con ventanas que daban a la plaza central, de una vida lejos del polvo de las canteras. Su madre se quedó en el umbral, con las manos enredadas en el delantal, sin decir palabra. Sabía que estaba entregando a su hija, pero el hambre es un animal que devora incluso la moral.

El viaje a la capital fue un descenso silencioso al infierno. Carlos la llevó en un bus destartalado que atravesaba pueblos olvidados y campos de caña quemados por el sol. No le dirigió la palabra durante todo el trayecto, solo le lanzaba miradas de reojo que confirmaban lo que Azucena ya sospechaba: no había ninguna casa de alcurnia esperándola. La ciudad que la recibió no era la de los libros de su infancia. Era una metrópolis que exhalaba un aliento de hierro y corrupción, una jungla de asfalto donde los edificios se desmoronaban con la elegancia de los aristócratas arruinados.

Carlos la depositó en la Quinta Avenida como quien deposita una ofrenda en un altar profano. Allí, entre hoteles decadentes que se alzaban como mausoleos al exceso y las sombras de los árboles que parecían garras, le explicó con brutal claridad cuál sería su trabajo. Le presentó a una mujer de mediana edad con ojos de hielo, la dueña de lo que Carlos llamaba con eufemismo una agencia de acompañantes. La mujer evaluó a Azucena con la misma frialdad con que se evalúa el ganado en una feria.

—La blancura siempre vende bien —dijo la mujer, pasando un dedo por el brazo de Azucena—. Los señores que frecuentan estos hoteles pagan bien por la novedad.