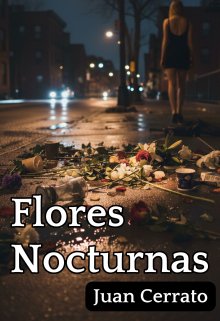

Flores Nocturnas

Capítulo 2: Dalia – El color del hematoma

El color púrpura tiene una dualidad traicionera: es el tono de la realeza y de los atardeceres más gloriosos, pero también es el color de la sangre que se estanca bajo la piel cuando el cuerpo ha sido reclamado como territorio de conquista. Dalia aprendió esta lección antes de saber leer. En el solar de la ciudad donde creció —un laberinto de paredes descascaradas y tendederos que parecían banderas de rendición—, el amor no se expresaba con palabras, sino con el sonido seco de una palma contra la mejilla y el silencio que le seguía, un silencio espeso como el chapapote.

Dalia era, en su niñez, una criatura de una vitalidad volcánica. Su risa era el único lujo de aquel edificio que crujía bajo el peso de la humedad y la desidia. Su madre, una mujer que alguna vez tuvo ojos brillantes y ahora solo conservaba una mirada de vidrio empañado, la miraba correr entre los charcos y suspiraba. Sabía que esa alegría era una deuda que la vida se cobraría pronto. En aquel mundo de hombres con el alma agria por la escasez, una niña que florece con demasiada fuerza es una provocación.

El primer hematoma no fue un accidente, aunque así lo bautizaron en la mesa de la cocina. Fue un

—Estáte quieta —que le dejó una orquídea de color violáceo en el brazo, una marca de propiedad que su padrastro imprimió con la naturalidad de quien sella un documento. Fue entonces cuando Dalia descubrió que su cuerpo era un mapa de vulnerabilidades, y que cada rincón de su piel tenía un precio en dolor.

Su padrastro era un hombre que había llegado a la vida de su madre con promesas de estabilidad, pero que trajo consigo una violencia metódica que se manifestaba en silencios largos y golpes calculados. Su madre lo toleraba porque la alternativa era peor: quedarse sola con tres bocas que alimentar y ningún ingreso. Así que aprendió a mirar hacia otro lado, a inventar excusas cuando Dalia aparecía con moretones, a cocinar en silencio mientras su hija lloraba en el cuarto que compartían.

—Las mujeres de esta casa somos como las dalias —le decía su madre mientras le aplicaba un trozo de carne fría sobre el ojo hinchado—. Aguantamos el sol, aguantamos la lluvia, pero siempre terminamos con los pétalos manchados.

Pero la violencia del padrastro no era lo único que Dalia tenía que soportar. A medida que su cuerpo comenzó a transformarse, aparecieron los llamados tíos, amigos del padrastro que venían de visita cuando su madre salía a trabajar. Eran hombres con sonrisas torcidas que traían caramelos en una mano y una oscuridad insaciable en la mirada. El primero fue Tomás, un tipo corpulento que olía a tabaco y ron barato.

—Ven acá, muchacha, no seas arisca —le decía mientras la acorralaba contra la pared del pasillo.

Dalia aprendió a esconderse cuando escuchaba la voz de ciertos hombres en la sala, a fingir que dormía, a encerrarse en el baño hasta que se marchaban. Pero no siempre lo lograba. Y su madre, cuando finalmente se lo confesó entre lágrimas, simplemente le dijo que tuviera cuidado, que no provocara, como si la culpa fuera de una niña de trece años y no de los depredadores que rondaban su propia casa.

A medida que Dalia crecía, su belleza se volvió una carga insoportable. Tenía una piel del color de la canela y unos ojos que parecían contener toda la rebeldía del Caribe. Pero la rebeldía en una mujer pobre es un pecado que se castiga con el encierro o con la entrega. Su historia de resistencia se escribió en las noches en que dormía con un cuchillo bajo la almohada y en las mañanas en que se miraba al espejo preguntándose cuándo terminaría todo aquello.

A los diecisiete años, una noche en que su padrastro levantó la mano una vez más, Dalia tomó una decisión. Esperó a que todos durmieran, metió en una bolsa lo poco que tenía —un vestido, un cepillo de dientes, el dinero que había ahorrado lavando ropa ajena— y salió del solar sin mirar atrás. Caminó por las calles de su pueblo costero con el corazón desbocado, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la esperanza.

Pero la libertad es un espejismo para quienes no tienen dónde caerse muertas. Durante dos semanas, Dalia durmió en parques y aceras, sobreviviendo con lo que podía mendigar o robar. Fue entonces cuando conoció a Estrella, una mujer de unos treinta años con vestido ajustado y mirada cansada que la encontró una noche tiritando en un banco del Malecón.

—¿Tienes dónde dormir, muchacha? —le preguntó Estrella.

Dalia negó con la cabeza, demasiado orgullosa para admitir que llevaba días sin comer bien. Estrella se sentó a su lado y encendió un cigarrillo.

—Yo también hui de mi casa —dijo—. Y aprendí que, en esta ciudad, una mujer bonita sin dinero solo tiene dos opciones: casarse con el primer idiota que le prometa un techo, o trabajar en la Quinta.

Así fue como Dalia llegó a la Quinta Avenida, de la mano de Estrella, quien la llevó ante la misma mujer de ojos fríos que había evaluado a Azucena años atrás. La dueña del negocio miró a Dalia de arriba abajo con expresión de comerciante experimentada.

—Mulata, curvas, ojos de fuego —dijo, casi para sí misma—. Los clientes van a hacer cola por ti. Pero aquí hay reglas: discreción, puntualidad, y nada de dramas personales. ¿Entendido?

Dalia asintió, sin comprender todavía del todo en qué jardín acababa de plantarse. La Quinta Avenida la recibió con sus luces de neón que prometían un refugio, pero que en realidad solo eran faros para atraer a las presas hacia los depredadores. Allí, Dalia comprendió que el mundo era un jardín donde las flores no se plantan por su aroma, sino para ser pisoteadas por botas de cuero fino.