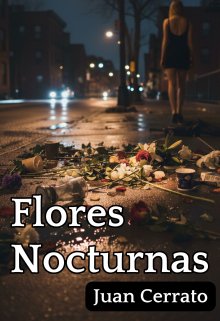

Flores Nocturnas

Capítulo 3: Camelia – La frialdad del deseo

Si el mundo fuera un lugar justo, la belleza sería un santuario; pero en la geografía de los desposeídos, la hermosura es una sentencia de aislamiento. Camelia nació en el corazón de un invierno que, aunque geográficamente imposible en el trópico, se instaló en las paredes de su casa desde el día en que su padre se marchó siguiendo el rastro de una mujer que olía a ron y a puerto. Tenía apenas cinco años cuando lo vio irse, cargando una maleta desvencijada y sin mirar atrás. Ese fue el día que su madre decidió que el amor era un lujo que ninguna de ellas podía permitirse.

Se quedó sola con una madre que, tras ver su juventud devorada por el abandono y la necesidad, decidió que su hija no sería una víctima de la pasión, sino una administradora de la distancia. La señora Beatriz había sido hermosa una vez, había creído en promesas susurradas bajo la luna, y esa fe le había costado todo. Ahora trabajaba limpiando oficinas por las noches y cosiendo dobladillos por las tardes, manteniendo a duras penas aquel hogar de techos altos y muebles que se descascaraban como la piel de un leproso. En aquella casa, el afecto fue erradicado como si fuera una plaga.

Camelia creció bajo una disciplina de porcelana. Su madre la sentaba frente a un espejo de azogue picado y le peinaba la cabellera negra con una violencia metódica, advirtiéndole que el corazón era un músculo traicionero que solo servía para bombear sangre y fabricar errores.

—Mírate bien, Camelia —le decía, mientras le ajustaba un lazo con tal fuerza que la niña sentía el pulso en las sienes—. Las camelias no tienen aroma porque no necesitan atraer a nadie con trucos baratos. Son perfectas por sí solas. Son flores de mármol. Si dejas que un hombre crea que te posee el alma, te convertirás en ceniza. Si solo le entregas el cuerpo, serás eterna.

Y luego le mostraba la pequeña caja de música que guardaba en un cajón, el único objeto de valor que le quedaba de su vida anterior. Dentro, una bailarina de porcelana giraba eternamente sobre un solo pie, atrapada en una danza mecánica, rodeada de un silencio absoluto.

—Ves esta bailarina? —decía su madre—. Yo fui así. Hermosa, girando para el placer de otros. Y cuando la cuerda se rompió, me quedé tirada en el fondo de una caja. Tú no serás como yo. Tú serás la caja misma, no la bailarina.

Así, la niña que pudo haber sido un torrente de risas se convirtió en un glaciar. Camelia aprendió a observar el mundo desde una atalaya de indiferencia, construyendo a su alrededor un muro de cristal tan fino que parecía inexistente, pero tan resistente que ninguna caricia lograba traspasarlo. No era la arrogancia de la riqueza lo que la movía, sino la soberbia de la supervivencia. Mientras sus compañeras de escuela soñaban con cartas de amor y bailes bajo la luz de la luna, Camelia estudiaba los ángulos de su rostro, la caída de sus hombros y el silencio de sus pasos.

A los dieciocho años, cuando su madre enfermó de tuberculosis y los gastos médicos comenzaron a acumularse como deudas con el diablo, Camelia tomó una decisión que su madre jamás habría imaginado: haría exactamente lo que le habían enseñado, pero lo haría en sus propios términos. Si el cuerpo era una mercancía, ella sería la comerciante más astuta del mercado. No esperaría a que un hombre la salvara o la destruyera; ella controlaría cada transacción.

Fue su propia madre quien, en un momento de lucidez entre los ataques de tos, le sugirió que considerara el trabajo en los hoteles de lujo. No con palabras directas, sino con miradas cargadas de significado y comentarios sobre otras mujeres que habían encontrado esa salida.

—En la Quinta Avenida —le dijo su madre una tarde, mientras Camelia le daba la medicina—, hay mujeres que ganan en una noche lo que yo gano en un mes. Mujeres inteligentes, que saben mantener la cabeza fría. No son como las otras, las que se enamoran y terminan muertas en algún callejón. Son profesionales.

Cuando Camelia llegó a la Quinta Avenida, lo hizo con la majestad de una reina destronada que había estudiado cada movimiento, cada gesto. Se presentó ante la dueña del negocio con una propuesta clara: ella no sería una más del catálogo; sería la pieza especial, la que costaría el triple y atendería solo a clientes seleccionados. La dueña, intrigada por tanta audacia en alguien tan joven, accedió a darle una oportunidad.

Para Camelia, la avenida no era un lugar de pecado, sino un escenario de transacciones calculadas, un tablero de ajedrez donde ella era la pieza más blanca y la más letal. Su belleza era de una perfección inquietante: una piel que parecía nunca haber sido tocada por el sol, unos labios de un rojo tan preciso que resultaba artificial, y unos ojos que, al mirarte, te hacían sentir que estabas siendo juzgado por un tribunal de sombras.

No mendigaba atención; la exigía con la mirada fija en un horizonte que nadie más podía ver. Sus clientes eran hombres de poder, señores de traje gris y manos meticulosas que buscaban en ella un refugio contra la vulgaridad de sus propias vidas. No querían a la Azucena herida ni a la Dalia resistente; querían la ilusión de la inaccesibilidad. Querían comprar, aunque fuera por una hora, el derecho de estar cerca de una estatua que respiraba.

Camelia los recibía en las suites de los hoteles de lujo con una cortesía que cortaba como una hoja de afeitar. Los escuchaba hablar de sus imperios de papel y de sus matrimonios muertos, manteniendo siempre esa distancia de seguridad que impedía que el hedor de su miseria moral la contaminara. Tomaba notas mentales de sus debilidades, de sus vanidades, de las mentiras que se contaban a sí mismos. Esta información era poder, y el poder era la única forma de supervivencia que conocía.

Uno de sus clientes regulares era un diplomático extranjero, un hombre de unos cincuenta años con modales impecables y un matrimonio de conveniencia en algún país europeo. Venía a La Habana cada tres meses y siempre pedía a Camelia específicamente. Le fascinaba su distancia, la consideraba un desafío intelectual más que carnal. Durante meses intentó encontrar la grieta en su armadura, buscando algún signo de emoción real.