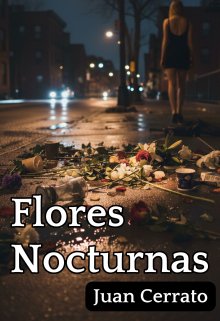

Flores Nocturnas

Capítulo 4: Orquídea – La parásita del lujo

El lujo, cuando no nace del linaje sino de la desesperación, tiene un brillo febril, casi obsceno, como el fulgor de las escamas de un pez que agoniza fuera del agua. Orquídea comprendió esto mucho antes de poseer su primer collar de perlas falsas. Su verdadero nombre era un susurro olvidado en un rincón de la provincia de Pinar del Río, donde la tierra es tan roja que parece sangrar bajo el arado. De niña, mientras sus pies descalzos se hundían en el fango de los campos de tabaco, ella no miraba hacia el surco, sino hacia las copas de los árboles, donde las orquídeas salvajes se aferraban a los troncos con una tenacidad parasitaria, viviendo del aire y del esfuerzo ajeno, hermosas y letales en su dependencia.

—Esas flores no tienen raíces en la tierra, mamá —decía ella, señalando las manchas de color entre el verde denso de la selva—. Ellas viven allá arriba, donde el sol toca primero.

Su madre, una mujer cuya columna se había doblado hasta parecer un signo de interrogación de tanto recoger hojas de tabaco, le respondía con una sentencia que Orquídea grabó en su memoria como un epitafio:

—Ellas no pertenecen a la tierra, es cierto. Pero el día que el árbol cae, ellas mueren primero. No tienen nada que las sostenga cuando llega el hacha.

Pero Orquídea despreciaba la tierra. Odiaba el olor a estiércol y el sudor que se volvía costra en la frente. Poseía una belleza extraña, casi alienígena, de pómulos altos y dedos largos que parecían diseñados para acariciar sedas y no para despalillar hojas secas. Su ambición no era un deseo, era una enfermedad, un hambre que no se saciaba con pan, sino con el reflejo del cristal.

A los dieciséis años, después de una pelea con su padre por negarse a casarse con el hijo del capataz del tabacal, tomó una decisión. Una madrugada, antes de que el gallo cantara, empacó lo poco que tenía en un saco de yute: un vestido que había cosido en secreto con tela robada, un par de zapatos heredados de una prima, y un espejo de mano agrietado. Se subió a un camión de carga que transportaba tabaco a La Habana, escondida entre los bultos, con el mismo aire con el que una princesa abordaría un carruaje de oro.

El viaje duró dos días. Orquídea vomitó tres veces por el movimiento del camión y el olor a hojas secas. Cuando llegó a la capital, sucia y desorientada, el chofer la descubrió al descargar y amenazó con entregarla a la policía. Ella lo miró con esos ojos que ya habían aprendido a prometer lo que fuera necesario, y el hombre cambió de opinión. La dejó ir a cambio de un beso que ella dio con los dientes apretados y el estómago revuelto.

La Habana de Orquídea no fue la de los solares ni la de las cuarterías. Desde el primer día supo que no sobreviviría limpiando pisos o lavando ropa ajena. Durante una semana durmió en portales y se bañó en baños públicos, pero siempre manteniendo una apariencia de dignidad que no correspondía con su situación. Estudiaba a las mujeres elegantes que paseaban por el Prado, memorizando sus gestos, su forma de caminar, el ángulo de sus sombreros.

Fue en un café del centro donde conoció a Violeta, una mujer de unos cuarenta años con joyas verdaderas y mirada cansada. Violeta había sido cortesana de lujo en sus años mozos y ahora vivía de las rentas que le pasaba un empresario español a cambio de su discreción. Reconoció en Orquídea el mismo hambre que ella había tenido dos décadas atrás.

—Tienes la cara para esto, muchacha —le dijo Violeta mientras sorbía su café—. Pero te falta todo lo demás. Modales, ropa, contactos. Si quieres, puedo enseñarte. Pero va a costarte.

Durante seis meses, Orquídea vivió en el apartamento de Violeta, aprendiendo el oficio de cortesana de alta clase. Aprendió a caminar con tacones sin tambalearse, a sostener una copa de champán sin derramar, a conversar sobre temas que jamás le habían interesado. Aprendió que los hombres de poder no querían solo un cuerpo; querían la fantasía de poseer algo refinado, algo que los elevara por encima de sus propias mediocridades.

Su primer protector fue un comerciante portugués que Violeta le presentó en una cena privada. El hombre tenía el doble de su edad y un matrimonio de conveniencia en Lisboa. Le ofreció un apartamento pequeño en Vedado y una mensualidad a cambio de su exclusividad. Orquídea aceptó sin pestañear, sabiendo que era solo el primer peldaño de una escalera que planeaba subir hasta la cima.

Entendió rápidamente que su cuerpo era una divisa y que, si sabía invertirla con la frialdad de un banquero, podría vivir en las alturas. En tres años pasó de aquel apartamento modesto a una suite permanente en uno de los hoteles de la Quinta Avenida, cortesía de un político con aspiraciones presidenciales. Ya no era una entre muchas; era la orquídea más exótica del jardín, la que todos querían exhibir.

Su vida se convirtió en un inventario de posesiones prestadas. Vivía en apartamentos que no estaban a su nombre, conducía coches que le entregaban por una noche y lucía joyas que, al amanecer, volvían a las cajas de seguridad de hombres que tenían familias legítimas en otros barrios. Era la flor que flotaba sobre la superficie, alimentándose de los excesos de otros, comiendo en restaurantes donde el menú costaba más de lo que su madre ganaba en un año de cosecha.

Nunca volvió a escribirle a su madre. Al principio se justificaba diciéndose que mandaría dinero cuando estuviera mejor establecida, pero la verdad era más oscura: había cortado todas las raíces con Pinar del Río porque la tierra roja le recordaba su origen, y su origen era incompatible con la persona que estaba construyendo. Años después se enteraría, por casualidad, de que su madre había muerto de un paro respiratorio mientras trabajaba en el campo. No derramó una lágrima. Para entonces, ya había aprendido que el sentimiento era un lujo que ella no podía permitirse.

—Eres tan cara como una orquídea de exposición —le decía su protector más reciente, un hombre con el vientre abultado y el alma seca por el comercio de influencias—. Pero recuerda que yo soy el tronco que te sostiene. Sin mí, solo eres maleza en la acera.