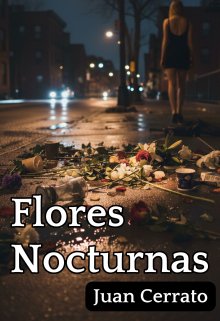

Flores Nocturnas

Epílogo: La tumba del aire

Al final, no queda rastro del color en el asfalto. El sol de mediodía es un juez implacable que no cree en leyendas nocturnas ni en pétalos de seda. La Quinta Avenida recupera su máscara de aristocracia; los edificios de mármol guardan silencio y las palmeras reales se yerguen con una indiferencia mineral, como si nunca hubieran sido testigos de las tragedias que se desplegaron bajo sus sombras.

Han pasado cinco años desde aquella madrugada en que las cinco flores coincidieron bajo el arco de la mansión abandonada. Cinco años en los que La Habana siguió girando, indiferente, mientras el jardín de la Quinta Avenida continuaba floreciendo y marchitándose en ciclos eternos.

Azucena fue la primera en desaparecer. Una noche de invierno, simplemente no regresó a su habitación. Algunos dijeron haberla visto caminando hacia el mar con paso decidido, vestida de blanco, como una novia que va al encuentro de un novio que no existe. Su cuerpo nunca fue encontrado. La dueña del negocio se encogió de hombros y tachó su nombre del registro. En el fondo, todas sabían que Azucena había elegido el océano como tumba, prefiriendo disolverse en el agua salada antes que seguir disolviéndose en las sábanas de extraños. Su blancura regresó al silencio del que nunca debió salir.

Dalia sobrevivió, como siempre lo había hecho. Después de años acumulando cada centavo, juntó lo suficiente para comprar un pasaje en un barco que la llevaría a Miami. La última vez que alguien la vio fue en el muelle, con una maleta pequeña y la mirada fija en el horizonte. No se despidió de nadie. Llevaba las magulladuras como cicatrices de guerra, testimonio de batallas que había ganado simplemente por seguir respirando. En algún lugar de la Florida, dicen, Dalia encontró trabajo limpiando hoteles. El mismo trabajo, pero sin tener que entregar nada más que su fuerza. El púrpura de sus hematomas finalmente tuvo tiempo de sanar, aunque las marcas internas permanecerían para siempre.

Camelia continuó en la Quinta Avenida hasta que su belleza comenzó a desvanecerse. Cuando las arrugas empezaron a aparecer y los clientes dejaron de solicitar sus servicios, se retiró con la misma frialdad con la que había vivido. Usó sus ahorros para comprar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde vive sola, rodeada de gatos y silencio. A veces, en las tardes, se sienta en su balcón y mira hacia el centro de La Habana, hacia la Quinta Avenida que ya no la reclama. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca permitió que nadie atravesara el muro de cristal que construyó alrededor de su corazón. El hielo de Camelia se evaporó bajo el peso de los años, dejando tras de sí solo una mujer vacía que aprendió demasiado bien el arte de no sentir.

Orquídea nunca se recuperó de su caída. Sin las alturas del lujo que la sostenían, se hundió rápidamente en la degradación. La encontraron una mañana en un callejón detrás de un bar de mala muerte, muerta por una sobredosis de pastillas baratas mezcladas con ron. Tenía treinta y dos años pero su cuerpo aparentaba cincuenta. En su mano apretaba un brazalete de plástico dorado, una imitación barata de las joyas que alguna vez poseyó. La enterraron en una fosa común en el cementerio de Colón. Nadie asistió al entierro. El brillo de Orquídea se apagó sin ceremonia, una joya falsa que terminó donde siempre perteneció: en el polvo.

Y Violeta... Violeta duró exactamente dos años más en la Quinta Avenida. Dos años en los que su mirada violeta se fue apagando hasta volverse gris. Intentó escapar tres veces. La primera vez, Rafael la encontró en la estación de autobuses y la arrastró de vuelta, rompiéndole dos costillas como advertencia. La segunda vez, llegó hasta Matanzas antes de que la policía la detuviera y la devolviera a La Habana. La tercera vez, no lo intentó físicamente; simplemente dejó de comer, dejó de dormir, dejó de existir dentro de su propio cuerpo.

La ingresaron en un hospital psiquiátrico donde pasó seis meses mirando las paredes blancas, murmurando palabras sobre violetas y pantanos que nadie comprendía. Cuando salió, ya no era la muchacha de la Ciénaga. Era un cascarón vacío que había olvidado incluso su propio nombre. La última noticia que se tuvo de ella fue que trabajaba en una fábrica de tabacos en Pinar del Río, de vuelta en la provincia de donde había huido, completando el círculo cruel de su destino. El aroma de Violeta se disipó en el aire, un suspiro que la brisa se llevó sin dejar rastro.

Las mujeres que limpian las calles han pasado ya, como lo hacen cada mañana. Han regado los jardines ornamentales y barrido los restos de la noche. No quedan flores nocturnas ahora; solo queda el eco de historias que nadie cuenta pero que todos conocen, susurros que flotan en el aire caliente de La Habana sobre mujeres que fueron hermosas y que pagaron con su vida el precio de esa belleza.

La noche volverá, inevitable como el hambre. Ya hay nuevas flores en el jardín de la Quinta Avenida. Se llaman Jazmín, Gardenia, Magnolia. Son más jóvenes, más ingenuas, con los mismos ojos brillantes que tenía Violeta cuando llegó. Llegan desde Camagüey, desde Santiago, desde Holguín, con las mismas promesas falsas que trajeron a las que vinieron antes. La dueña del negocio, ahora más vieja y más cínica, las recibe con la misma evaluación fría, sabiendo que algunas durarán años y otras apenas meses.

Pero hay algo diferente ahora. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el mar, las nuevas flores juran que escuchan voces. Voces que les advierten, que les cuentan historias de otras que vinieron antes. Jazmín dice haber visto una figura blanca caminando hacia el malecón en las madrugadas. Gardenia siente a veces una mano fría que le toca el hombro cuando está a punto de subir al coche de un cliente peligroso. Magnolia encontró una vez un manojo de violetas secas en el umbral de su puerta.

Son solo supersticiones, dice la dueña. Fantasías de muchachas asustadas. Pero en el fondo, incluso ella lo sabe: las cinco flores originales se han convertido en leyenda, en fantasmas que habitan los portales oscuros de la Quinta Avenida, susurrando advertencias que nadie escucha porque el hambre es más fuerte que el miedo, y la desesperación más poderosa que la prudencia.