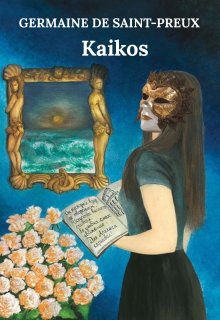

"Kaikos"

Capítulo 1. Una enfermedad incurable.

1 de marzo de 1815

La incesante marea de la bahía de Golfe-Juan estaba hoy vestida con una indumentaria azul celeste, cuya belleza en esos momentos recordaba verdaderamente el extraordinariamente misterioso y, en no menor medida, divino velo azul de la Virgen María. Parecía como si una voluntad suprema y todopoderosa hubiera anclado deliberadamente una porción del cielo, ahora exclusivamente prístina, a este pedazo de la superficie terrestre, como si deseara atraer la atención de las almas verdaderamente sensibles, y por lo tanto verdaderamente vivas, hacia este espacio: el aspecto de la bahía de Golfe-Juan en esos momentos poseía un pintoresquismo especial, cuya culminación eran los pesqueros de arrastre y los chasse-marée (goletas pequeñas) salpicados sobre el mencionado azul, como estrellas de rostro luminoso sobre el lienzo incesante del Universo permanentemente prístino.

En uno de estos originales y, en cierto modo, monótonos en su diversidad, recipientes de oficio o, si se quiere, templos del culto a la profesión del apóstol Pedro, que a menudo, observando el éxito de otros, y en cierto modo cambiando su ruta, como los números en las casas, se suceden uno tras otro, se encontraban dos residentes locales, a primera vista, nada destacables, absortos en la degustación de pensamientos verdaderamente interesantes: Yves Blanchard, de treinta y tres años, y Bertrand Boulet, de cuarenta y dos.

—¡Se escapó! ¡Ah, la testaruda! "...Le es difícil a un jabalí encontrar una salida de las trampas; el pez, herido por el anzuelo, no escapará del pescador; de la misma manera, tú debes, al empezar, vencer...", digo yo con Ovidio, y pongo un nuevo cebo en el mismo anzuelo...

—¡Vaya, no es frecuente ver que a ti, mi querido Bertrand, un maestro de la pesca, se te escape un pargo! ¡Es mucho más probable encontrar un 29 de febrero que un error de este tipo de tu parte!

—¡Todo es culpa de esta estúpida historia que empecé a contarte!

—Pues, si el pasado no se puede recuperar, al menos continúa tu relato...

—Así sea, mi buen Yves. Me quedé en que la vida de Charles Morancy, si es que una existencia así se puede llamar vida, a partir de cierto momento estuvo teñida de sombras muy oscuras: su cuerpo, ya no tan joven, fue afectado por la misma enfermedad que los adeptos del culto de Culpeper y Taddeo Alderotti llaman lepra o, como se dice popularmente, mal de Lázaro, una enfermedad que afecta la piel y, como es sabido, se transmite por contacto. Fue por esta razón que en un instante, el extraordinariamente alegre y amigable Charles Morancy se quedó sin nadie que pudiera brindarle ayuda física o espiritual. Con la aparición de las primeras llagas en su cuerpo, sus amigos más cercanos desaparecieron. Con el tiempo, a medida que le salían más y más llagas, perdió incluso a aquellos que antes se autodenominaban sus seres queridos.

Al encontrarse en una soledad total y privado de todo lo más valioso —la salud y los amigos—, Charles Morancy incluso deseó la muerte. Anhelaba fervientemente liberarse por sí mismo de las convulsiones de la existencia humana, pero incluso esto ya no estaba en su poder, ya que para quitarse la vida se requiere un cierto esfuerzo: ya sea en la acción o en la inacción. Ya no era necesario para nadie: ni para la vida ni para la muerte. Siendo una especie de Ahasverus, ni siquiera se daba cuenta de los eventos que estaban ocurriendo en Francia en ese momento: la revolución quemaba las ciudades y la libertad quemaba los corazones. A veces una jaula salva la vida de un animal, pero... ¡cómo atrae la luz de la ventana del mundo exterior cuando estás en una cama de hospital, cómo anhelas ver los rostros reales de las personas en lugar de sus retratos, cómo deseas ver los paisajes auténticos de la naturaleza, y no el pintoresquismo aprisionado en la oscuridad blanca de un lienzo sin vida!...

Así, Charles Morancy, mortalmente enfermo, se quedó a solas con la muerte o, si se quiere, lo que es aún más angustioso, a solas con la vida. De vez en cuando, como un animal perdido accidentalmente en el bosque, un ser humano aparecía en sus aposentos. En esos momentos, él contemplaba comida... pero no comida para su cuerpo, sino para su mente y su alma. Disponiendo de tiempo suficiente para el análisis, comprendió profundamente la naturaleza humana a partir de esos pequeños detalles que son inconscientes para el ser humano: cada movimiento, cada gesto, cada mirada y cada sonrisa no pasaban desapercibidos para él. A menudo, podía determinar en qué tipo de compañías había estado el sirviente que le traía la comida a su cuerpo mortal, y lo determinaba por el olor de uno u otro perfume.

Día tras día, minuto a minuto, Charles Morancy esperaba de esta manera la muerte predestinada por el destino mismo, pero la muerte nunca acudió a él... a diferencia de Jean-Marc Dussault, un joven médico francés del cuerpo y, lo que es igualmente importante, del alma. Jean-Marc Dussault apareció en la vida de Charles Morancy tan inesperadamente como la enfermedad había aparecido en ella. Con el mismo tipo de arrogancia, este joven comenzó a curar las heridas de Charles Morancy con la que la mencionada enfermedad se las había infligido antes. Pero, ¿qué atraía a este joven e increíblemente inteligente hombre hacia este paciente frágil? ¿Quizás la virtud? ¿Quizás la compasión humana? No, ¡solo la ciencia! En nombre de la ciencia, él tocaba mano a mano al enfermo, y en nombre de la ciencia, escuchaba sus discursos lánguidos y profundos. Charles Morancy necesitaba a Jean-Marc Dussault, y Jean-Marc Dussault necesitaba a Charles Morancy.