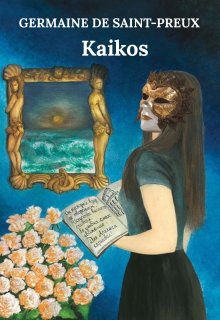

"Kaikos"

Capítulo 5. El Dios Omnipresente.

5 de marzo de 2022

«…A la hora de la medianoche, en el florecer de la tormenta,

sorprendido de improviso,

el joven peregrino, prisionero de su ansia,

anheló hallar un palacio

para el espíritu, el corazón y el cuerpo:

no pocas noches de pesares

volaron ante su rostro juvenil,

en soledades de campos, en soledades de estepas –

la culpa de ello, unos ojos en el azul,

cuyo cuerpo brilló en fulgor.

En la oscuridad del campamento – sin figura alguna –

con un alma donde el sentimiento era baluarte,

con el sagrado misterio del augur,

con sanación en nombre de las cargas,

se entregó al canto sin cesura,

que glorifica la estirpe de Dios.

Y he aquí que, en un instante, como en fábula,

en la tiniebla vio una luz tenue –

caminar hacia ella en la noche era peligroso,

pero no ir era morir.

Reuniendo ánimo y alma,

el joven se encaminó por senda de espinas –

si anhelas paz en este mundo,

antes debes derramar lágrimas.

A cada instante se acercaba

a aquello tan querido a sus ojos,

resucitando con pura esperanza,

y distinguió en aquella luz un templo.

Al cruzar sus umbrales,

allí halló refugio y abrigo,

y pan y vino en las medidas

que instituye el acto de Cristo.

Se asombró de la abundancia,

del adorno de oro y plata –

¿es posible en espíritu saciado

afirmar que la modestia es virtud?

Habiendo hallado techo, paz y alimento,

con simple beneficencia,

deseó conocer la morada –

sin volverse ciego,

ni peor aún, ingrato

hacia aquellos que eran hijos

de la autoridad eclesial divina –

donde hay muchos bienes, pero también ruinas,

que claramente erigen contradicciones,

numerosas asimismo – no ocultas.

En aquel instante, cuando desde el púlpito,

pretendiendo con ardor revelar

lo que ocultan los corazones

del rebaño celeste, cuyo semblante

con humildad esconde saco de pecados,

y con llanto bolsa de intrigas,

con pensamiento grave, el pastor,

astuto, con espíritu hablaba,

que el oro brilla en vano,

aunque de oro él mismo ardía,

quemando incienso para el rebaño.

Convencía a todos en torno

que no hay pecado más grave que la pasión,

mientras regaba el prado

con sus miradas a la hermosa,

la más tierna carne juvenil.

Sin sotana no era imparcial,

bajo la sotana sufría las mismas heridas,

los mismos dolores y padecimientos,

los mismos sentimientos de bien y mal,

como cualquiera de nosotros,

a quien el destino arrojó al mundo.

Convocando a orar con ternura,

a descubrir penas, esencia de angustias,

a compartir alma y pensamiento,

el santo padre, como si fuese Dios,

conoció de cada hombre

no pocos secretos, sus pecados –

tras explorar ríos del alma,

cosechaba abundante red,

brillando dentro sin cesar,

por el poder confiado a él,

con verdad ajena, lunar y pura:

¿no es esa verdad un yugo?

Llegó el turno del joven de confesarse

en pecados ante aquel que no era Creador,

sino para su sustancia figura,

y por eso, bajando la mirada,

se sumergió en lo profundo del silencio,

luego buceó en lo hondo del ser:

para quien tiene hambre verdadera,

del manantial del arrepentimiento,

beber el agua pura y tierna,

no se requieren medios humanos,

pues Dios no exige valentía

para aceptar al príncipe o al vil.

El joven peregrino, prisionero de la luz,

de pronto se hundió en la tiniebla –

cual héroe del Antiguo Testamento,

en un instante en otra tierra,

en otros espacios apareció:

en una de mil cavernas –

no fue más que un sueño al que se rindió,

agotado como fiera,

largo tiempo perseguido por la vida.

Explorando pronto los espacios,

donde hallaba recogimiento,

levantó en sí un relato,

muy veraz y pintoresco,

que Dios estaba más aquí que allá,

entre confines dorados, puros,

donde con orgullo canta el órgano:

en estos rudos estalactitas,

veía imágenes de santos,

en rayos simples – focos celestes,

en corrientes de agua – verso del Edén,

en silencio tosco y yermo,

el brillo de la vida, la dicha del cielo.

Así, al ver sin signos aparentes,

ni ritos, ni símbolos – jamás,

¡pues son máscaras del carnaval! –

aquel que al mundo llamó templo,

en el alma del peregrino halló delicia,

que el dulzor de los ríos regó,

los llanos del espacio fecundaron.

Y erigiendo templo en la cueva,

y viendo a Dios allí, donde fuerza,

en sus obras, y también allí

donde se muestra en las creaciones,

sea piedra o sea hombre,

el joven peregrino inspirado

recordó la era de su vida pasada:

recordó cómo con sentimiento,

indecible en palabras,

vio en una muchacha joven

un gran, prodigioso, tierno templo,

refugio más bello que ninguno,

para el que fue perseguido en vida –

para quien fue arrojado al abandono,

para quien se rehízo solo.

Vio en la joven la esencia de Dios,

a quien llamaron Alejandra –

resuelto y sin temor,

aquel nudo que largo tejían

en su alma las arañas

de largos insentimientos,

en un instante, sin más palabras,

sus ojos cortaron.

Y en cada hebra de ágata,

cuyo color brillaba recto,

veía una tierna sutura

para aquella alma desnuda

que ante su ser se revelaba,

mostrando un don divino,

desde el momento de nacer, del inicio,

cuando surge el ardor de la vida.

Cada mirada suya la contaba

como creación del arte supremo:

su sonrisa, su risa, su movimiento –

¡para Apeles, carnaval!

Sus labios – el carmín de la rosa,

sus labios – las nubes,

que al anochecer dibujan poses

en el lienzo celeste.

Y sus ojos – dos fuegos,

cuyo ardor quema más que el vino,

dos esferas azules de la tierra,

y la piel – velo del cosmos.

Las pestañas – ramas de forsitia,

su delicado talle – carne de sauce.

Y cómo, decidme, poetas,

es posible vencerse a sí,

al ver a la más hermosa,

al ver a la más maravillosa:

¡entonces ardemos más fuerte

cuando no vemos la prosa del día!