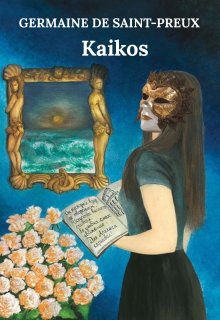

"Kaikos"

Capítulo 18. Las ganancias de un músico.

18 de marzo de 1992

Émile Lortie, un músico francés de veinticuatro años, desconocido que durante su existencia en la tierra logró crear cuatro enormes sinfonías, pero no las presentó a nadie, a excepción de su fiel amigo Bernard Fleury y un círculo limitado de personas, porque consideraba estas creaciones demasiado grandes y geniales para una sociedad cuya naturaleza, por supuesto, nunca podría apreciarlas adecuadamente y, en consecuencia, después de revelarlas al ser humano, despreciaría sinceramente a su autor, ahora se encontraba de excelente humor en los espacios muy originales de Hollywood Boulevard. Hoy, 18 de marzo de 1992, se celebraba la ceremonia de inauguración de la estrella de cinco puntas de Donna Summer en el Paseo de la Fama. Precisamente por esta razón, el ritmo de la composición más famosa de esta persona verdaderamente asombrosa, el ritmo de la composición "Hot Stuff", llegaba ininterrumpidamente a los oídos de Émile Lortie.

Émile Lortie entendía perfectamente por qué debía estar hoy en este lugar y en este momento. No era talentoso, era excepcionalmente genial, porque en sus creaciones no había notas extremadamente exquisitas, ¡pero había sentimientos verdaderamente exquisitos! Sin buscar en absoluto el reconocimiento de la sociedad y el éxito, Émile Lortie demostraba que era muchas veces más y, al mismo tiempo, muchas veces menos que un simple músico talentoso. Creaba porque veía en ello su propia realización, no porque la creatividad fuera uno de los medios de su existencia. Aquel que crea por pan, no crea. Y cuando los resultados de la creatividad se convierten en un bien, dejan de ser resultados de la creatividad. La causa y el fundamento de la verdadera creatividad no es el hambre, y el precio de la verdadera creatividad es la infinitud.

Proveniente de una familia de agricultores franceses pobre y ordinaria, Émile Lortie, habiendo nacido y sido criado en la necesidad, no aspiraba de ninguna manera a una riqueza inconmensurable, pero siempre anhelaba poseer una riqueza necesaria. Sorprendentemente, su origen desconocido no encendió en él las mismas cuerdas que impulsan a los genios a lograr la fama y el reconocimiento a toda costa y de todas las formas posibles. No, él creaba olas en el campo de la lira solo porque desde su más tierna edad conoció su verdadero propósito: crear un concepto musical, un ciclo, un uróboros que encerraría un mundo cerrado completo y, en consecuencia, no necesitaría una continuación, porque su continuación era su comienzo.

Émile Lortie, consciente de su importancia para este mundo, pero no para esta sociedad, creaba de manera permanente e inspirada. Mirando su ejemplo, cualquier filósofo verdadero nunca podría resistirse a pronunciar la frase que contenía la siguiente máxima: en el presente, los verdaderos genios solo pueden provenir de entre la gente común, y todos los demás, talentos reconocidos y no reconocidos, mediocres y otros creadores, de entre todas las demás personas. Siendo un funcionario público por su tipo de actividad profesional, pero no por vocación y destino, Émile Lortie en las páginas rayadas de su cuaderno de música, y en consecuencia en sus obras musicales, a menudo hablaba de lo que, debido a su posición social y ocupación, le estaba prohibido discutir en voz alta. Aquellos del círculo selecto de personas que sabían escuchar y oír obtenían respuestas a sus preguntas. Y aquellos que solo se embarcaron en este camino, el camino de la iluminación y la perspicacia, por primera vez en sus vidas tenían preguntas de la naturaleza más contradictoria y, por lo tanto, más cercana a la verdad.

Así, mirando con su mirada en parte atenta y en parte dispersa a la multitud que se agitaba frenéticamente, Émile Lortie de repente distinguió en sus límites, como entre los límites de un montón de piedras, un diamante fino y facetado, el ser joven de la hasta ahora desconocida Alexandra Savich. Como una persona verdaderamente creativa, distinguió un paisaje único entre toda la naturaleza y con una inspiración excepcional comenzó a estudiar cada trazo, cada detalle, cada suspiro y cada mirada de esta realidad verdaderamente única de dieciocho años del Todopoderoso Universo. Su cabello liso y tierno del color de las alas de un cuervo generaba en él sentimientos indescriptibles, que solo pueden compararse con el fuego que surge en cada alma verdaderamente sensible durante una estadía en una antigua catedral católica durante un servicio sagrado. Sumergirse en sus ojos limpios, que brillaban en su gris azulado, lo transformaba alternativamente del ser humano más grande en esta tierra al más insignificante, porque simultáneamente creaban y destruían nuevos mundos y, en consecuencia, nuevas vidas dentro de su alma. La piel de la blancura más pura lo deleitaba con su huella inmaculada y virgen, que parecía haber sido impuesta en su carne por el mismísimo Creador. Sus lindos labios rosados y regordetes, a veces apretados con orgullo, a veces ligeramente entreabiertos, ocultaban detrás de la ternura de su esencia unos dientes de pureza celestial, cuya cada faceta en su forma era verdaderamente similar a la apariencia heráldica de las familias y clanes escoceses más nobles y antiguos.

Émile Lortie se enamoró de Alexandra, se enamoró de ella, joven, tierna, a primera vista. Su corazón latió alegremente y su mente se nubló. Pero, ¿no fue acaso su mente, en contraposición al corazón, lo que lo llevó a este lugar y a este momento? ¿No fue a propósito, no fue por eso que vino aquí? ¿Qué le indicó su mente y qué le dijo su corazón antes? ¿Tenía eso alguna importancia, si se entregó por completo a las palabras muy elocuentes de lo que estaba en su pecho, desterrando así las miradas de lo que estaba en su cráneo? Pero, ¿fue realmente así? ¿No había un motivo oculto en las acciones de su ser verdadero? Sea como fuere, Émile Lortie decidió actuar. Debía acercarse a Alexandra Savich lo antes posible, conocerla y luego proponerle pasar tiempo en la primera cafetería que encontrara, tomando una taza de café caliente y fuerte. Sin embargo, para lograr todo esto, primero tuvo que superar el sentimiento de vergüenza de la naturaleza más excepcional. Ella era indescriptiblemente encantadora, y él se consideraba verdaderamente anodino. Deseando frenéticamente acercarse a ella, estaba inmóvil, como una piedra o una estatua. Debía superarse a sí mismo para lograr lo que le era tan necesario y lo que tanto tiempo y languidamente deseaba. Habiéndose cortado con las facetas inusualmente afiladas de la vergüenza que experimentaba, se dio cuenta de que estaba actuando correctamente, porque la vergüenza siempre en tales situaciones era para él un presagio de que estaba actuando correctamente. Este fue el primer círculo del infierno, sus primeros tormentos, lamentos y agonías. Posteriormente, al superar todos los círculos del infierno, Émile Lortie no lo lideró en absoluto, sino que siempre transformó ese infierno en paraíso.