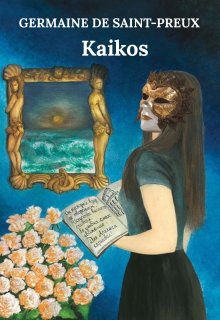

"Kaikos"

Capítulo 23. Un combate de gladiadores.

23 de marzo de 2003

Nací como un hombre libre, pero en este momento, era un esclavo romano cautivo. Esta civilización, la de Roma, no solo robó mi casa y me arrebató mis posesiones, sino que, lo que es mucho más significativo, destruyó mi libertad y mi familia. ¿Por qué me hicieron esto a mí y a otros como yo? ¿Acaso mi vida, que transcurría a cientos de kilómetros del centro de este imperio vicioso, ofrecía alguna resistencia a la existencia libre de los romanos? ¿Acaso mi vida, que nació verdaderamente a una gran distancia de Roma, creaba obstáculos para la vida de los romanos? ¿Por qué nos esclavizaron y destruyeron nuestra vida tranquila y pacífica? ¿Por qué nosotros, nacidos como personas libres, nacidos de las mismas mujeres de carne y hueso que las mujeres de Roma, teníamos que convertirnos en sirvientes y esclavos de los romanos? ¿Solo porque tenían poder? Pero entonces, ¿qué los diferencia de los animales comunes, ya que en la naturaleza prevalece el derecho de la fuerza, no la fuerza del derecho?

¡Roma! Al encontrarme por primera vez dentro de los límites de esta ciudad, aunque encadenado con barrotes de acero, mi ser comprendió en gran medida la esencia de esa capital, quizás una de las civilizaciones más grandes en su bajeza. Ellos mismos creaban sus propios dioses y ellos mismos los derribaban. Del mármol sin alma, creaban obras maestras del pensamiento arquitectónico, cada centímetro de las cuales poseía un espíritu excepcional y en su conjunto, un alma única. Ellos, estando en un estado de libertad, eran esclavos aún más despreciables que yo: eran esclavos de la lujuria, los prejuicios y el vicio. En esta ciudad, desde la primera hasta la última casa, todo estaba impregnado del espíritu del vicio, pero este vicio era atractivo, era refinado, era apasionado y, por lo tanto, aún más profundo e impredecible en sus manifestaciones.

Las grandes columnas de Roma me recuerdan las voluminosas copas de esos mismos árboles, a cuya sombra crecí en la lejana soledad de este mundo. Y en eso consistía toda Roma: no aceptaba la naturaleza tal como era, la destruía para erigir en su lugar su propia voluntad, su propio pensamiento y su propio sentimiento. Las togas de los romanos me recuerdan las olas de los mismos lugares donde nací, crecí y viví. En esa vestimenta estaba toda Roma: vistiéndose con una toga libre, estaba limitada y encadenada, mental y emocionalmente, por las cadenas onduladas de los prejuicios creados por ellos mismos. Sus majestuosos puentes, que conectaban unas orillas con otras, no podían unir a estas personas, porque cada uno de ellos era impulsado solo por sentimientos mercantilistas: sed de riqueza, poder, fama, satisfacción física. Siendo romanos y, según sus propias palabras, poseyendo principios imperecederos y un orgullo excepcional, nunca fueron una unidad, porque en un estado de búsqueda de sus propios beneficios no puede haber ni aliados ni amigos. Aquel que no quiera comprender y aceptar esto, repetirá el destino de César. En Roma no puede haber amigos y aliados. En Roma, los enemigos están por todas partes. Estas personas solo están unidas por la ciudadanía, pero no por intereses nacionales.

Y a nosotros, a la gente libre, nos esclavizan solo en nombre de su propio beneficio, porque ninguna nación y civilización verdaderamente sana querrá absorber a otra. Las naciones no son destruidas por otras naciones, sino que las naciones son destruidas por la gente. Mis ideas, las ideas de un esclavo, por supuesto, a los ojos de los romanos, eran extremadamente diferentes de la realidad predominante aquí. Siendo una cosa, yo era una persona, y siendo una persona, yo era una cosa. Cada uno de sus actos, que despertaban admiración en sus almas, era despreciado por mí. El asesinato de una persona era para ellos equivalente a la destrucción de una cosa. No podían entenderlo, porque no eran esas cosas, se llamaban a sí mismos personas. Sus historiadores geniales alaban la grandeza de su propia nación, dan a los romanos virtudes que no les son inherentes con una intención deliberada y ocultan los vicios que les son inherentes con un cierto propósito. Reescribiendo la misma pintura, le dan, como creen, máscaras cada vez más sutiles y refinadas, sin darse cuenta de que convierten ese lienzo en un conjunto caótico de colores, en una mancha voluminosa, aunque variopinta.

Siendo celosos de los altos principios, el más venerado de los cuales es el principio de la libertad, ellos, al destruir la libertad de los demás, desprecian y corrompen de manera muy grosera lo que en los altos podios llaman sagrado y sacro. Los crímenes que comete un romano contra otras naciones no son crímenes en Roma, pero el bien, de una forma u otra manifestado por este imperio, lleno de los gusanos de los hábitos viciosos, se llama bien. Este imperio está construido sobre contradicciones y, por lo tanto, su destino es solo uno: la perdición. Un coloso, cuya base son pies de barro, no puede soportar las pruebas pesadas de los tiempos que nunca duermen.

Yo, un hombre cautivo de Roma, un esclavo romano, ahora miro a los ojos de las personas que me rodean. Veo en ellos la historia de Roma: una historia de valor vicioso y pecado virtuoso. En los ojos de cada uno de ellos veo a Rómulo y Remo, pero nunca veo a la loba capitolina, la naturaleza que dio vida a estas personas, que les permitió convertirse en grandes reyes.

Un momento más, y habiendo superado una multitud caótica de calles gordas y flacas de Roma, habiendo superado un número innumerable de minutos gordos y flacos de estancia en Roma, mi ser, admirando furiosamente ese mismo espectáculo que apareció en ese momento ante sus ojos, mira al plebeyo que se agita sin cesar. Un océano de emociones está contenido en las cadenas de piedra del Coliseo. Esto no puede dejar de asombrarme incluso a mí, un habitante de la carne primigenia de la naturaleza existente.