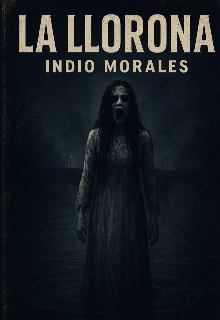

La llorona versión argentina

Capítulo 1 – El primer llanto

Nunca me gustaron las guardias nocturnas, pero con el tiempo uno se acostumbra.

El silencio del hospital tiene algo distinto de día que de noche. Durante el día hay ruido, voces, pasos, el murmullo constante de la vida que aún pelea por quedarse. Pero en la noche… en la noche parece que los pasillos respiran solos.

Esa madrugada de invierno, el reloj del pasillo marcaba las 2:37 cuando escuché el primer llanto.

Yo estaba revisando la presión de un paciente en la sala 3, un hombre mayor con neumonía, cuando el sonido se filtró desde los ventanales del fondo. No era un grito. Tampoco un sollozo normal. Era un lamento, alargado, tembloroso, con una pena tan honda que me heló la sangre.

Al principio pensé que era alguna mujer en la calle. El hospital queda a pocas cuadras del Riachuelo, y a veces se oyen borrachos, perros, sirenas. Pero ese llanto no sonaba humano.

Se alzaba y caía como una marea, con un eco extraño, como si el aire lo trajera desde muy lejos.

Me asomé al pasillo. Todo estaba quieto. Las luces de emergencia lanzaban destellos pálidos sobre las paredes.

El sonido volvió, más fuerte.

—Aaaay… mis hiiijos…

Fue claro. Clarísimo. Una voz de mujer, vieja, quebrada, doliente.

Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda.

El paciente, que hasta ese momento dormía, abrió los ojos de golpe y susurró:

—Otra vez ella…

—¿Quién? —pregunté, intentando mantener la calma.

—La del río —dijo con un hilo de voz—. La que llora por los suyos.

Quise pensar que deliraba por la fiebre, pero algo en su mirada me desarmó: no era delirio, era terror puro.

Salí al pasillo con la linterna del celular. El viento colaba un silbido entre las ventanas del pabellón. Todo el piso estaba vacío.

Avancé hacia el fondo, donde un viejo portón de hierro separaba el edificio principal del patio interno.

El llanto cesó.

Por un segundo, sólo se oyó el goteo de una canilla mal cerrada y el zumbido tenue de los tubos fluorescentes.

Y entonces, algo golpeó el vidrio del portón.

Un golpe seco, como el de una mano abierta.

Retrocedí un paso. La linterna tembló entre mis dedos. Me acerqué de nuevo, despacio.

La humedad del vidrio mostraba una marca: cinco dedos delgados, como si alguien hubiera apoyado la mano desde afuera. Pero lo que más me inquietó fue la forma de la palma: era demasiado larga, como deformada.

Toqué el vidrio. Estaba helado.

Una ráfaga de viento apagó las luces del pasillo.

Quedé a oscuras, sólo con la linterna del celular, que parpadeaba como si algo interfiriera su señal.

Y ahí, entre los reflejos del cristal, la vi por primera vez.

Una silueta blanca, inmóvil, del otro lado del portón.

Su vestido se movía levemente, como si flotara en el aire. No se le veía el rostro, sólo el cabello negro pegado al cuello, chorreando agua.

No sé cuánto tiempo pasó. Quizás segundos. Quizás minutos.

Ella alzó la cabeza, y detrás del velo de cabello vi dos huecos oscuros, sin ojos, sin nada.

El lamento volvió, ahora dentro del hospital.

Corrí. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida.

Cuando llegué a la guardia, las luces se encendieron solas. Mis compañeros me miraron sin entender.

Yo apenas podía hablar.

Uno de ellos, Mauricio, me preguntó qué pasaba.

Le conté entrecortado lo que había visto.

Se rió, nervioso:

—Debe haber sido una paciente, o alguien del pasillo psiquiátrico.

Pero cuando fuimos juntos hasta el portón, no había nadie.

Solo el vidrio empañado… y la marca de una mano aún fresca.

Esa noche no dormí.

Y aunque quise pensar que había sido mi imaginación, el reloj del pasillo seguía marcando las 2:37 cada vez que cerraba los ojos.

Como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que escuché aquel primer llanto.