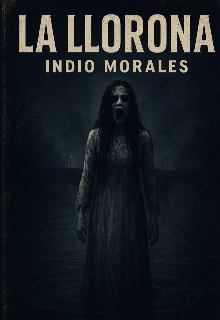

La llorona versión argentina

Capítulo 2 – La mujer del puente viejo

Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una alucinación.

El cansancio, el estrés de las guardias, los pasillos desiertos que vuelven locos a cualquiera.

Pero cada madrugada, a la misma hora, algo me despertaba.

No eran ruidos. Era una sensación. Una presión en el pecho, como si alguien me observara desde el rincón más oscuro de la habitación.

Y en el silencio, a veces muy lejos, otras casi dentro de mi oído, ese mismo lamento:

—Aaaay… mis hiiijos…

Comencé a evitar las guardias nocturnas, pero en el hospital nadie quería cubrirlas.

El rumor ya corría: un enfermero había visto “algo” en el patio interno.

Mauricio me pidió que no hablara más del tema. “Nos van a tomar por locos”, me dijo.

Y quizás tenía razón. Hasta que conocí a la señora del 302.

Era una mujer de unos ochenta años, internada por insuficiencia cardíaca.

Callada, con la mirada siempre fija en la ventana que daba hacia el río.

Cuando entré a controlarle la presión, sin que yo dijera una palabra, me preguntó:

—¿Usted también la escuchó?

Me quedé helado.

—¿A quién? —dije, tratando de sonar tranquilo.

Ella sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban.

—A la mujer del puente viejo… a la que llora por los que se llevó el agua.

Me acerqué a su cama.

—¿Usted sabe quién es?

—Todos los del barrio lo saben, pero ya nadie quiere hablar de eso —susurró—. Ella aparece cuando alguien va a morir. La oí por primera vez en el ’82, después de la crecida del Riachuelo. Se llevó a tres chicos. Nadie los encontró. Desde entonces, cada vez que se ahoga un alma cerca del agua, su voz vuelve a llorar.

Sus palabras me estremecieron.

Le pregunté cómo la reconocía.

—Por el olor —dijo, bajando la voz—. Cuando ella anda cerca, el aire huele a río podrido, a barro y a flores muertas.

Hizo una pausa, como si recordara algo.

—Dicen que en vida fue una madre que perdió a sus hijos, pero también dicen que los ahogó ella misma. Que cuando los policías fueron a buscarla, se tiró al agua… y el río nunca la devolvió.

Esa noche, cuando la señora del 302 se durmió, me quedé observando su respiración pausada.

Todo estaba en calma, hasta que, a las 2:37, el monitor cardíaco empezó a marcar irregular.

Me acerqué rápido.

La paciente abrió los ojos, fijos, sin parpadear.

—Ahí está —dijo—. Vino por mí.

El aire se volvió pesado.

Del pasillo comenzó a colarse un olor nauseabundo, mezcla de humedad y carne podrida.

Miré hacia la puerta y la vi: una figura blanca cruzando lentamente frente a las luces de emergencia, como si flotara sobre el suelo.

El cabello goteaba.

El sonido de agua cayendo se mezcló con el pitido del monitor.

—Aaaay… mis hiiijos…

El llanto resonó tan cerca que sentí vibrar el piso.

Corrí hacia el pasillo, pero no había nadie. Solo un rastro de agua que terminaba frente al ascensor.

Cuando volví a la habitación, la señora del 302 había muerto.

El monitor mostraba una línea plana.

En su almohada, empapada, encontré una flor marchita.

Una azucena blanca, cubierta de barro.

Esa fue la segunda vez que la vi.

Desde entonces supe que no era un fantasma cualquiera.

Era algo más viejo, más profundo, algo que pertenecía al agua y al dolor de todos los que alguna vez lloraron junto al río.