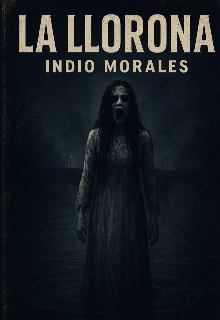

La llorona versión argentina

Capítulo 4 – Agua y sangre

Los días siguientes fueron un infierno.

El hospital parecía enfermo. Las paredes transpiraban humedad, los pisos amanecían con charcos que nadie sabía de dónde salían, y el olor a río podrido ya formaba parte del aire.

La dirección mandó a revisar las cañerías, pero los técnicos no encontraron fugas.

Solo dijeron algo que me dejó helado:

—El agua parece venir de abajo. Como si subiera desde los cimientos.

Yo sabía lo que eso significaba.

Ella estaba más cerca.

Esa noche me tocó otra vez la guardia.

Mauricio pidió el turno de día desde el último susto, así que estaba solo.

El cielo estaba cargado, negro, con truenos que retumbaban sobre los techos del pabellón.

Afuera, el Riachuelo se desbordaba lento, sucio, reflejando los relámpagos como un espejo de aceite.

A las 2:00 comenzó a llover con fuerza.

Los pasillos se llenaron de sombras vibrantes por la luz intermitente de los rayos.

Estaba revisando el depósito de insumos cuando escuché el ruido:

chap, chap, chap…

Pasos descalzos, mojados, sobre el piso de cerámica.

Me asomé.

No había nadie, pero el agua se extendía desde el pasillo hasta la sala de curaciones.

Fui tras las huellas.

La puerta estaba entreabierta.

La luz parpadeaba.

Adentro, las camillas estaban movidas, como si alguien las hubiera empujado en medio de una crisis.

Y en el suelo, mezclado con el agua, había algo más:

sangre.

Un hilo delgado que se mezclaba con el reflejo de las luces, formando figuras rojas sobre el piso.

Me incliné para mirar mejor y noté algo que me heló la sangre:

las manchas no eran aleatorias.

Formaban palabras.

“Yo no quise hacerlo.”

El viento golpeó las ventanas.

El olor a barro se volvió insoportable.

Y entonces la vi.

Estaba al fondo de la sala, de pie, frente al fregadero metálico.

El vestido blanco pegado al cuerpo, chorreando agua sucia.

Su cabello negro ocultaba el rostro.

Pero esta vez sus manos estaban visibles: largas, huesudas, temblando.

En una sostenía algo que parecía un muñeco, envuelto en trapos.

Lo acunaba con ternura.

—Aaaay… mis hiiijos… —susurró.

El sonido fue tan real que me hizo llorar sin saber por qué.

Era un dolor que no era mío, pero que me atravesaba igual.

Di un paso atrás y el charco de agua se movió solo, como si respirara.

Ella levantó la cabeza.

La piel de su rostro era gris, agrietada, como la de un cuerpo que lleva días en el agua.

Sus ojos vacíos, pero llenos de un brillo enfermizo, se fijaron en mí.

Sonrió.

El muñeco cayó al suelo con un golpe seco.

Y al tocar el piso, escuché un gemido…

no era un juguete.

Era un bebé.

O al menos, algo que lloraba como uno.

Sentí las piernas flojas.

Quise correr, pero el agua me cubría hasta los tobillos y se movía como si intentara retenerme.

La mujer avanzó, arrastrando el vestido.

Cada paso dejaba una marca de barro oscuro.

Y entonces, justo cuando estaba a unos metros, un relámpago iluminó toda la sala.

Por un instante vi su rostro completo:

una boca abierta, enorme, deformada, de la que caía un chorro de agua y sangre.

Grité.

No recuerdo cómo llegué a la puerta, ni cómo subí las escaleras.

Cuando volví a mirar atrás, todo estaba seco.

Ni rastro del agua.

Ni sangre.

Ni muñeco.

Pero cuando revisé mis zapatillas, estaban empapadas.

Y en la suela, mezclado con el barro, había un pétalo blanco.

De azucena.

La misma flor que había encontrado en la almohada de la señora del 302.

---

A la mañana siguiente, el hospital cerró el ala vieja por “reformas”.

Pero yo sabía la verdad.

El agua seguía filtrándose desde abajo.

Y en las noches, cuando el silencio se hace profundo, todavía se escucha el rumor de un río subterráneo…

un río que llora.