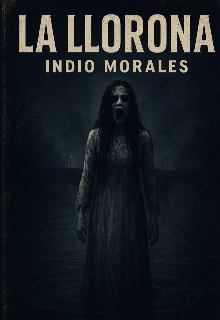

La llorona versión argentina

Capítulo 5 – La historia de los niños

No podía seguir fingiendo que todo era mi imaginación.

Después de aquella noche en la sala de curaciones, algo dentro de mí se quebró.

Necesitaba entender qué estaba pasando.

Quién era esa mujer.

Y por qué su llanto me seguía incluso cuando me iba a casa.

Durante el día, intentaba descansar, pero cada vez que cerraba los ojos la oía.

A veces su voz sonaba en el caño del agua, en la radio apagada, en el ruido de la lluvia.

Un lamento que me llamaba por mi nombre.

Una tarde, antes de entrar a mi turno, decidí ir al archivo municipal de Barracas.

Pedí acceso a los registros policiales de la zona del Riachuelo, desde los años setenta.

La mujer del mostrador me miró raro, pero accedió.

—Va a tener que revisar los microfilmes —me dijo—. Hay muchos casos sin resolver por esa época.

Encendí la vieja máquina y comencé a buscar.

Las notas de los diarios eran fragmentos de tragedia:

“Tres niños desaparecen durante crecida del Riachuelo.”

“Madre desesperada busca a sus hijos perdidos.”

“Vecinos aseguran oír llantos en la ribera.”

Fechas: 1982.

La misma que mencionó la señora del 302.

Seguí leyendo.

La madre se llamaba María de los Ángeles Quiroga, 32 años.

Sus tres hijos —Luis, Tomás y Rocío— desaparecieron una noche de tormenta.

Según el parte policial, la mujer había sido vista caminando con ellos cerca del viejo puente de hierro, buscando refugio.

Nadie los volvió a ver con vida.

Días después, hallaron a María flotando en el río, a metros del hospital donde yo trabajo.

El informe forense decía: “Asfixia por inmersión. Cuerpo en avanzado estado de descomposición.”

Pero lo que me heló fue la última línea del documento:

“El cadáver fue hallado con los brazos extendidos, como si abrazara algo invisible.”

Apoyé las manos sobre la mesa.

Sentí el corazón golpearme el pecho.

Todo encajaba.

La mujer del puente viejo.

El llanto.

Los niños.

Y el agua que sube desde los cimientos.

Guardé una copia del expediente y salí del archivo con el estómago revuelto.

El aire afuera estaba pesado, como si la ciudad también respirara angustia.

Caminé hasta el puente viejo, hoy clausurado y oxidado.

El Riachuelo corría lento, espeso, con ese color oscuro que parece tragar la luz.

Me quedé mirando el agua, y por un momento juré ver tres pequeñas figuras bajo la superficie, moviéndose.

Niños.

Sus rostros pálidos aparecían y desaparecían con la corriente.

Parpadeé, y ya no estaban.

Una brisa fría me rozó la nuca.

Y en el viento, entre el rumor del agua y el murmullo de los cables eléctricos, escuché la voz:

—Aaaay… mis hiiijos…

Retrocedí.

El puente vibró como si algo pesado lo cruzara detrás de mí.

Giré rápido.

Nada.

Solo una mancha de humedad en el hierro, con forma de mano.

Larga.

Delgada.

Esa noche volví al hospital con el expediente escondido en mi bolso.

Mauricio me vio pálido y me preguntó si estaba bien.

No supe qué responder.

Solo le mostré la hoja con la foto vieja de María de los Ángeles Quiroga.

Él la miró… y su rostro cambió.

—Esa… —susurró—. Esa es la mujer que vimos en la cámara.

Nos quedamos en silencio largo rato.

Afuera, comenzaba a llover otra vez.

Y el sonido del agua golpeando las ventanas parecía un llanto que no quería terminar nunca.

---

Esa fue la noche en que entendí que no era una leyenda.

Era una historia real.

Y su dolor seguía vivo, buscando a sus hijos…

o a cualquiera que se atreviera a escucharla.