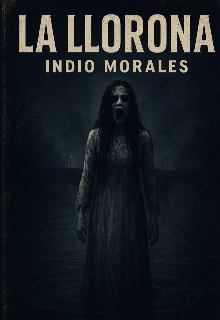

La llorona versión argentina

Capítulo 7 – Los ojos del río

Desde la desaparición de Mauricio, las noches se volvieron una prueba.

Dormir era imposible.

Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el ascensor detenerse solo en mi piso y el llanto filtrarse por debajo de la puerta.

Una madrugada, incapaz de soportarlo más, salí del hospital y caminé hacia el Riachuelo.

Necesitaba aire.

El viento era pesado, y la neblina cubría todo con una capa gris que hacía desaparecer los contornos.

Las luces amarillas del puente colgante se reflejaban en el agua negra, formando figuras que parecían moverse.

Había escuchado historias.

Los viejos del barrio decían que, cuando el río crece, ella sale.

Que el agua arrastra su voz, que los perros aúllan antes de que aparezca.

Pero una cosa es escuchar la leyenda, y otra es verla con tus propios ojos.

Me senté en el borde de cemento, frente al agua quieta.

Un olor a barro y flores podridas me revolvió el estómago.

Fue entonces cuando escuché el primer sollozo.

Era un llanto apagado, profundo, como si viniera desde debajo del río.

El agua comenzó a moverse, haciendo círculos, y entre la neblina vi una figura.

Parecía una mujer, de pie, con el vestido pegado al cuerpo por la humedad.

El cabello largo, oscuro, se le pegaba al rostro.

No podía verle los ojos… pero sentía su mirada clavada en mí.

—¿Quién está ahí? —grité, intentando convencerme de que era una persona.

La figura avanzó un paso, el agua apenas le cubría los pies.

Y entonces la escuché, con una claridad que me paralizó:

—¿Dón-de… es-tán… mis… hijos…?

Cada sílaba retumbó dentro de mi cabeza.

La voz no era humana.

Era un lamento que arrastraba siglos de dolor.

Retrocedí.

El aire se volvió frío, casi helado.

La neblina me rodeó por completo, y ya no supe si estaba soñando o despierto.

De pronto, un destello de luz, como un relámpago, iluminó la orilla.

Vi su rostro.

Pálido, casi translúcido.

Los ojos hundidos, pero con un brillo que parecía hecho de agua.

Lloraba sangre.

Cada lágrima caía y se perdía en el río, pero el sonido era como si una piedra cayera dentro de un pozo.

Quise correr, pero mis piernas no respondían.

Ella se acercó, arrastrando los pies.

El agua no hacía ruido bajo su paso.

Su mano se levantó, temblorosa, señalándome.

—Vos… los viste… —dijo.

—¿Qué? ¿Qué cosa? —balbuceé.

Su voz se quebró en un grito que partió la noche:

—¡MIS HIJOS!

El grito fue tan fuerte que el aire se contrajo.

Las farolas del puente explotaron una a una.

El agua se levantó como una ola, y por un instante creí que el río me tragaba.

Caí al suelo, cubriéndome la cabeza.

Cuando levanté la vista, ya no estaba.

Solo el sonido del agua moviéndose lentamente y el eco lejano de su llanto desvaneciéndose entre la neblina.

Al volver al hospital, el reloj marcaba las 3:33.

Tenía la ropa empapada, el cuerpo temblando y una marca en el brazo:

una huella alargada, como si una mano helada me hubiera sujetado con fuerza.

Esa noche comprendí que La Llorona no era una historia, ni un mito.

Era algo vivo.

Y me había elegido..