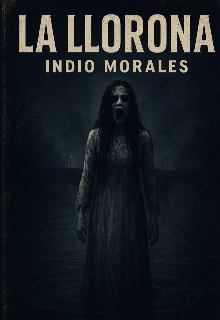

La llorona versión argentina

Capítulo 8 – El niño del pasillo

Después de aquella noche en el río, el sueño se volvió imposible.

Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el grito: “¡Mis hijos!”

El eco me seguía incluso dentro del hospital, como si hubiera traído algo conmigo… algo que no quería soltarme.

Una madrugada, mientras cumplía mi turno en la guardia, el monitor cardíaco del paciente 23 comenzó a pitar sin motivo.

Fui corriendo, pero al llegar, todo estaba en orden.

El hombre dormía tranquilo.

Sin embargo, el suelo junto a su cama estaba mojado.

Había pequeñas huellas de pies descalzos.

De niño.

Seguí el rastro por el pasillo.

Cada paso dejaba una marca húmeda que se evaporaba lentamente.

Llegaban hasta la puerta del quirófano viejo, el que ya nadie usaba desde hacía años.

Empujé la puerta, que se abrió con un gemido metálico.

Adentro, el aire era espeso, húmedo, y olía a agua estancada.

Fue entonces cuando lo vi.

Un niño, de unos seis años, sentado en el suelo.

Llevaba un pijama blanco, empapado, y el cabello se le pegaba al rostro.

Tenía la mirada perdida, fija en el vacío.

Le hablé con voz temblorosa:

—¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás?

No respondió.

Cuando di un paso hacia él, levantó la cabeza.

Sus ojos eran completamente negros.

No había iris, no había pupila.

Solo un abismo líquido.

Y entonces sonrió.

Una sonrisa lenta, sin vida.

El monitor del quirófano se encendió solo, mostrando líneas en movimiento.

De los parlantes salió un sonido distorsionado…

un susurro que apenas pude entender:

—Ayúdala… busca a sus hijos…

El niño se levantó.

El agua empezó a escurrirle de la ropa, formando un charco que se extendía hacia mis pies.

Avanzó un paso, y el aire se volvió helado.

Retrocedí, tropezando con una camilla.

—¿Quién sos? —logré decir.

Pero él solo levantó una mano y señaló la ventana.

Allí, al otro lado del vidrio empañado, la vi.

La figura blanca.

Quietísima.

Sus ojos brillaban con la misma oscuridad que los del niño.

Su cabello se movía como si flotara bajo el agua.

Y su voz llenó el quirófano, desgarrando el aire:

—¡Devolvémelos!

El vidrio estalló.

Me cubrí con los brazos; el viento helado me cortó la piel.

Cuando bajé las manos, el niño ya no estaba.

Solo el sonido del goteo, constante, cayendo desde el techo.

Cada gota formaba un charco oscuro, y en el centro de ese charco… se movía algo, como si alguien respirara debajo.

Esa fue la primera noche en que pensé en renunciar.

Pero no podía.

Algo me ataba al lugar.

Sentía que si me iba, ella vendría a buscarme a donde fuera.

Durante los siguientes días, varios compañeros juraron ver a un niño corriendo por los pasillos, riendo en medio de la noche.

Algunos incluso dejaron dulces en la recepción “para que no llore más”.

Pero el niño nunca habló.

Solo dejaba agua, y ese silencio que parecía absorber toda la luz del pasillo.

---

Desde entonces, cada vez que escucho pasos pequeños en la madrugada del hospital, sé que no estoy solo.

Y aunque intente convencerme de que es mi imaginación, hay algo que no puedo olvidar:

esa mirada negra, líquida, imposible.

La misma mirada que ahora veo cada vez que me miro al espejo.