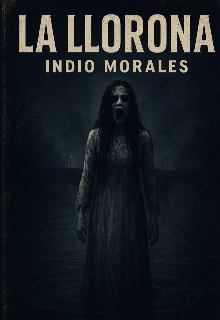

La llorona versión argentina

Capítulo 9 – El subsuelo

Nunca me había sentido tan solo en el hospital como aquella noche.

El niño había vuelto a aparecer en los pasillos, dejando huellas de agua que conducían al ala vieja, clausurada desde hacía años.

Las puertas metálicas chirriaban con cada empujón, y el aire olía a moho y óxido.

Pero algo en mí me empujaba a seguirlo.

Era como si una voz interior, mezcla de miedo y curiosidad, me obligara a bajar.

El subsuelo era un laberinto.

Cámaras de calderas, cañerías oxidadas, tuberías que goteaban sin cesar.

El suelo estaba húmedo, resbaladizo, y cada gota parecía resonar en mis oídos como un latido.

El silencio era absoluto, salvo por un murmullo constante: agua moviéndose, mezclada con un llanto lejano.

Seguí las huellas.

Pequeños pies descalzos, brillando bajo la luz de mi linterna, que se agitaba con cada respiración.

Llegaron hasta una puerta metálica cerrada con cadenas, cubierta de polvo y óxido.

Había marcas de barro, recientes.

Algo la había empujado desde dentro.

Respiré hondo y abrí la puerta.

El aire era más denso, más frío.

Dentro, el espacio era amplio y oscuro, con cajas apiladas y archivos antiguos.

Pero lo que llamó mi atención fueron los restos: muñecos rotos, ropa infantil mojada, y fotografías viejas de niños con caras borradas por la humedad.

Entre los papeles encontré un cuaderno desgastado, con la portada marcada: “Expediente de la Crecida – 1982”.

Era un documento del hospital: notas sobre la llegada de María de los Ángeles Quiroga y sus hijos, los intentos de salvarlos durante la tormenta y las posteriores desapariciones.

Al leer, un escalofrío recorrió mi espalda: todas las víctimas, todos los niños que alguna vez desaparecieron cerca del Riachuelo, tenían un vínculo con este lugar.

El llanto del subsuelo se hizo más intenso.

Era más cercano, más real.

Como si alguien caminara entre las cajas.

Apoyé la linterna en el suelo y la luz iluminó una figura al fondo.

Blanca.

Empapada.

Con el cabello pegado a la cara.

—¡MIS HIJOS! —gritó, y su voz retumbó en las paredes de cemento.

El charco en el que estaba parada comenzó a moverse.

Se formaron olas pequeñas que se expandieron hacia mí.

El aire olía a agua estancada y barro.

El suelo vibraba bajo mis pies.

Y entonces comprendí lo imposible: no estaba sola.

El niño del pasillo apareció detrás de ella, señalándome con la misma mirada negra.

Retrocedí, tropecé con cajas, caí al suelo.

El agua comenzó a subir, no más de unos centímetros, pero suficiente para que me alcanzara los tobillos.

Ella avanzó, y el niño la siguió, flotando sobre el suelo mojado.

Sus brazos estaban extendidos, y la oscuridad en sus ojos parecía absorber la luz de la linterna.

En un momento, algo brilló entre las cajas: un espejo antiguo, empañado.

Vi mi reflejo… y detrás, la figura blanca, acercándose lentamente, con una sonrisa que no pertenecía a este mundo.

La respiración se me cortó.

El llanto se volvió un grito que llenó el subsuelo.

Y el niño… comenzó a reír, un sonido hueco, metálico, que me perforó los oídos.

Me levanté como pude y corrí hacia las escaleras.

Al salir del subsuelo, el agua desapareció.

El charco, los muñecos, el llanto… todo se esfumó como si nunca hubiera existido.

Pero el espejo quedó en mi mente, mostrando los ojos de La Llorona, fijos en mí.

Esa noche comprendí que el hospital no era solo un edificio.

Era una prisión para su dolor, un lugar donde sus lamentos permanecen vivos, esperando que alguien los escuche.

Y yo había sido escuchado.