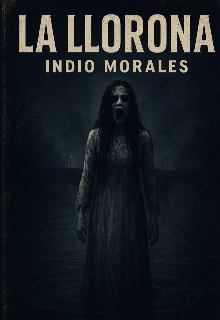

La llorona versión argentina

Capítulo 11 – El pacto

La sensación de ser observado nunca me abandonó.

Cada sombra, cada charco de agua en el hospital, parecía contener ojos que me seguían.

Sabía que ella estaba ahí, esperando, y que los niños desaparecidos eran la clave.

Decidí que no podía huir más.

No podía esperar a que otro colega desapareciera, ni que los niños siguieran atrapados entre la vida y la muerte.

Tenía que enfrentarla.

Esa noche, tomé un viejo bote del muelle cercano al Riachuelo.

La lluvia caía con fuerza, golpeando mi rostro y arrastrando hojas al agua.

El río estaba negro y profundo, reflejando la tormenta como un espejo roto.

El llanto comenzó apenas me adentré unos metros.

Primero lejano, luego más cerca, cada vez más claro:

—¡MIS HIJOS!

Alcé la linterna y la vi.

Blanca, flotando sobre el agua, con el cabello pegado al rostro, los brazos extendidos como queriendo atrapar el mundo.

Los niños estaban a su alrededor, suspendidos sobre la superficie, inmóviles, con los ojos negros como ella.

—No quiero hacerte daño —grité, la voz ahogada por el viento—.

—¡Devuélveme a mis hijos! —respondió, y su voz retumbó como un trueno, sacudiendo el bote.

Sentí que el agua me empujaba hacia ella.

Era como si el río mismo estuviera vivo, arrastrándome al abismo.

Recordé todo lo que había leído: los expedientes del hospital, las desapariciones, los muñecos, los charcos de agua que siempre la acompañaban.

Comprendí que no podía luchar contra ella con fuerza física.

Tenía que negociar.

—Escucha —dije, temblando—.

Yo puedo ayudarte a encontrarlos.

Puedo liberarlos si me dices cómo.

Se acercó flotando, el agua resbalando de su vestido y cabello.

Sus ojos huecos me penetraron, y por un instante sentí un dolor físico, como si sus lágrimas sangrientas me quemaran el pecho.

—Prométeme… —susurró—. Prométeme que los devolverás… que nadie más sufrirá… y podrás irte.

Asentí, temblando, sin poder articular palabra.

El bote se movió violentamente, y las aguas del Riachuelo parecieron formar una espiral a nuestro alrededor.

—Hazlo —dijo ella, y de repente el llanto de los niños llenó la noche, un sonido que me desgarró.

Cerré los ojos.

Cuando los abrí, los niños estaban frente a mí, llorando de alivio.

Sus cuerpos mojados brillaban bajo la luz de la tormenta.

Y ella… ya no estaba.

Solo quedaba un charco de agua que se desvanecía lentamente, y el sonido de su lamento transformado en un susurro lejano:

—Gracias…

Nunca olvidaré esa noche.

Ni el sabor del miedo en la boca, ni la sensación de que sus ojos me seguían incluso después de que desapareciera.

Sabía que había hecho un pacto.

Un pacto que me ataría al dolor del río para siempre.

Pero al menos… los hijos del agua estaban libres, por ahora.