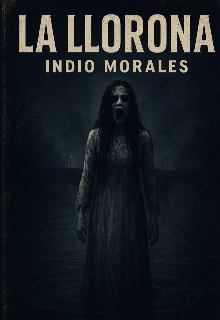

La llorona versión argentina

Capítulo 12 – El llanto eterno

Pasaron semanas desde aquella noche en el río.

Los niños habían desaparecido del hospital, pero en mi mente seguían vivos.

El recuerdo de sus ojos negros, vacíos y suplicantes, no se borraba.

El llanto de La Llorona me acompañaba incluso cuando no estaba cerca del agua.

Era un eco constante, un susurro que resonaba dentro de mi pecho.

Intenté volver a mi rutina.

Regresé al hospital, atendí pacientes, controlé historias clínicas, pero siempre había un charco en el pasillo, un reflejo en el suelo que no podía ignorar.

A veces creía verlo de pie, al final del corredor, flotando apenas bajo la luz parpadeante.

Una noche, mientras caminaba hacia mi casa por la ribera del Riachuelo, la bruma se espesó.

El agua brillaba bajo la luna, oscura y densa, reflejando la ciudad como un espejo deformado.

El llanto comenzó nuevamente, primero lejos, luego cada vez más cerca.

Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.

Sabía que ella estaba allí.

De pronto, el agua del río se levantó en olas silenciosas.

Y allí estaba.

Flotando, empapada, con el cabello pegado al rostro y los brazos extendidos hacia mí.

Sus ojos huecos brillaban con un odio infinito y un dolor que trascendía el tiempo.

—No me olvides… —susurró, y la voz se mezcló con el viento y la lluvia.

—¡Yo… yo hice todo lo que pude! —grité, temblando.

—¡Tus esfuerzos son inútiles! —respondió, y su llanto se volvió un grito que partió la noche en dos.

El suelo frente al río comenzó a cubrirse de agua, arrastrando barro y hojas, como si el río mismo hubiera emergido para atraparme.

Sentí manos heladas rozar mis tobillos.

Miré hacia abajo: el agua formaba figuras infantiles, flotando en remolinos imposibles, señalándome, implorando, llorando.

Y comprendí que los niños nunca serían libres.

Que la maldición de La Llorona no era algo que se podía vencer.

Que yo había sido marcado.

Intenté correr, pero cada paso me hundía en el lodo húmedo, arrastrándome hacia el río.

Ella se acercó lentamente, y el agua lamía mis piernas, subiendo, fría, penetrante, llevando consigo el lamento de siglos.

Susurró mi nombre.

Lo dijo como un eco de todas las madres que lloran por sus hijos perdidos.

Caí de rodillas.

El agua me cubrió la cintura, luego el pecho.

Y en ese instante, mientras mi cuerpo temblaba, comprendí algo terrible:

no era La Llorona la que perseguía a los niños.

Era la tragedia misma.

Era el dolor, infinito, que nunca se apaga, que sigue arrastrando a todos los que escuchan su llanto.

Al abrir los ojos por última vez, la vi sonreír.

Sus brazos me rodearon, y por un instante sentí una paz extraña, casi maternal, mientras su llanto se mezclaba con el mío.

Y luego… la oscuridad.

Al día siguiente, el Riachuelo amaneció tranquilo.

No había charcos en los pasillos, no había niños, no había rastros.

Pero yo no aparecí.

Ni en el hospital, ni en la ciudad.

Solo quedó un rumor entre los vecinos:

cada noche, alguien que pasa por la ribera escucha un llanto largo, profundo, que parece surgir del agua misma.

Y a veces, entre la bruma, una figura blanca aparece flotando sobre el río, mirando hacia la ciudad.

El llanto eterno continúa.

Y yo… sigo siendo parte de él...