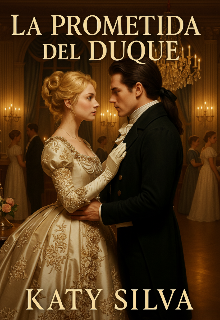

La Prometida del Duque.

Capítulo 1: Un Eco en el Salón de Baile

La música era la única patria de Lady Annelise Ainsworth.

Un cisne en un mar de pavos reales, así la veían muchos. Su cabello, de un oro pálido que recordaba al trigo bajo el sol de agosto, estaba recogido en una elaborada cascada de rizos que dejaba su esbelto cuello al descubierto. Pero eran sus ojos los que guardaban el secreto de su alma: de un gris profundo, como un mar del norte justo antes de la tormenta, contenían una melancolía que contradecía la serena sonrisa que su boca de porcelana ofrecía a la sociedad. Fuera de las ochenta y ocho teclas de marfil y ébano del pianoforte, ella era una criatura de la sociedad londinense, un activo. Pero aquí, con sus dedos deslizándose sobre el teclado, no era un premio. Era libre.

Las notas de un nocturno de Field llenaban el gran salón de baile de Thorne House, elevándose por encima del murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Annelise tocaba con los ojos cerrados, no por alarde de virtuosismo, sino para poder ignorar las miradas que sentía clavadas en ella.

En especial, la del Duque de St. James.

No necesitaba verlo para saber que estaba allí. Lord Sterling era considerado el partido más brillante de Inglaterra, y había decidido que Lady Annelise sería su duquesa. La decisión, por supuesto, no había sido consultada con ella. Había sido un acuerdo, un tratado comercial negociado entre el Duque y su tía, donde ella era el territorio a conquistar.

Terminó la pieza con un acorde suave que pareció quedar suspendido en el aire. Durante un instante, hubo un silencio reverencial, y luego el salón estalló en un aplauso aterciopelado.

Annelise abrió sus ojos grises, esbozó una sonrisa ensayada y ejecutó una perfecta inclinación.

—Exquisito, como siempre, querida.

La voz de su tía, la Baronesa de Thorne, sonó junto a su oído, tan suave como la seda pero con el filo del acero.

—El Duque estaba simplemente cautivado. Ha comentado que tu talento será el adorno perfecto para los salones de St. James House.

Annelise sintió el corsé apretarle el pecho.

—Es usted muy amable, tía. Y el Duque es… generoso en sus elogios.

—Él es generoso en todo, Annelise —replicó la Baronesa, y su mirada fue una orden—. Y pronto será tu esposo. No lo olvides. Ahora, sonríe. Toda la sociedad te está observando.

Sintiendo una necesidad desesperada de aire, Annelise se puso de pie.

—Si me disculpa, tía, creo que necesito un momento. El calor del salón es… abrumador.

Sin esperar respuesta, se deslizó entre los invitados, escapando hacia las altas puertas de cristal que conducían a la terraza. El aire fresco de la noche fue un bálsamo. Se apoyó en la balaustrada de piedra, contemplando la interminable fila de carruajes.

Desde allí, el bullicio del baile parecía lejano, irreal. Se sentía como una espectadora de su propia vida, una vida tan predecible y lujosa como una jaula dorada.

Su mirada se posó en un nuevo carruaje que se detenía. Un hombre descendió. Alto, de cabello oscuro, vestido con un frac negro de un corte impecable. Mientras observaba, hipnotizada, el hombre levantó la vista. Como si sintiera su mirada, sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia.

Y el mundo de Annelise se detuvo.

El aire abandonó sus pulmones. El corazón le martilleaba contra las costillas. No podía ser. Era una ilusión, un fantasma conjurado por la melancolía de la noche.

Pero los fantasmas no tenían unos ojos tan intensos, tan llenos de una tormenta de emociones que parecían reflejar la suya propia.

Porque allí, saliendo de las sombras de un pasado que ella había enterrado bajo cinco años de resignación, estaba el único hombre al que su corazón había llamado alguna vez por su nombre.

Alistair.