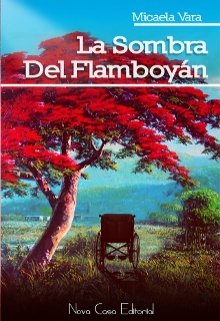

La sombra del Flamboyán

Parte 7

El sábado, con mi campanita puesta, almorzamos en su hotel. Había un ambiente fresquito, muy agradable, que se agra- decía. Apenas teníamos apetito. Hicimos planes para estar co- municados mientras durara nuestra separación.

—Me escribes a un apartado de correos, cuyo número te mandaré —dijo mientras apretaba mis manos entre las suyas—. Porque como no paro mucho en un mismo sitio pido la corres- pondencia donde quiera que esté y me la mandan. Yo te enviaré mis cartas al apartamento, ¿no?

—¿Te quedarás algún tiempo en Madrid? —pregunté.

Después de pensar un poco contestó.

—No, en Madrid estaré el día de llegada y al siguiente me marcho a Galicia.

—A tu tierra.

—Eso es. Allí quiero pintar algo y descansar; es lo que hago después de cada exposición. Luego otra vez a pintar para la próxima. ¡Esa es mi vida!

—Tengo ganas de conocer algo de España. Aquí hay mu- chos amigos nuestros que han ido y cuentan maravillas a la vuelta. ¿Sabes que mis tatarabuelos maternos procedían de allá?

—negó—. Pues sí; mi tatarabuelo era sevillano y ella asturiana; pero se vinieron acá casi recién casados y mi abuelo y sus her- manos nacieron en Mendoza. Luego, mi abuelo se casó con una sanjuanina y por eso estamos todos en esta ciudad. Mi madre ya nació en San Juan. Mis padres, cuando solo tenían a Lola, se ha- bían propuesto hacer una escapada a España pero luego llegó Raúl, luego yo, luego Delfina. La cosa se fue complicando y no hubo viaje.

—Te gustará cuando conozcas mi tierra, aunque no tenga Barreal, ni carros a vela, ni Difunta Correa. Pero hay otras cosas.

—Si tiene a una persona que se llama Pedro López Leo- viño, para mí ya es suficiente.

Me apretó las manos. Luego levantamos las copas y brin- damos porque pronto nos reuniéramos de nuevo. “¡Solo serán seis meses!”

Por la tarde en el apartamento lo pasamos muy bien. Las dos parejas que vinieron eran desconocidas para mí. Trabajaban también en el banco. Una de las chicas, bastante gordita y cor- pulenta, no paraba de reír; su novio era más bajo que ella, soso e introvertido; hacían una pareja extraña y desigual. Los otros eran altos y bastante bien parecidos. Ella llevaba una falda tan corta que continuamente tenía que estar tirando de ella. Se había sen- tado enfrente de Pedro y a mí me fastidiaba que mostrara tanto las piernas.

Les trajeron a los novios unas botellas de champagne fran- cés y una caja de bombones que, poco a poco, fue desapare- ciendo. Pedro le regaló a Lola un abanico de marfil y un ramo de flores. “Las rosas para que compitieran con nosotras en be- lleza y el abanico para que recordara a su patria”, según dijo.

Después de la merienda pusimos música y bailamos. Tan- gos y valseados, en su mayoría.

—¿No tenéis ningún pasodoble? —preguntó Pedro—.

Quiero enseñar a Valeria a bailarlo.

Pero no, no teníamos pasodobles. La fiesta terminó cerca de las 2 de la madrugada. Primero se fueron los amigos del banco y luego Pedro y Luis. Cuando nos quedamos solas nos miramos y miramos todo lo que había que recoger.

—¿Lo hacemos ahora o lo dejamos para mañana?

De mutuo acuerdo lo dejamos allí mismo, donde estaba, y nos acostamos.

En casa se almorzaba temprano y Lola y yo queríamos ayudar a mamá en los preparativos. Nos levantamos, por lo tanto, muy temprano para recoger la casa y marchar a la de nuestros padres. Oímos misa de 10 y nos fuimos. Pedro y Luis vendrían más tarde.

Cuando llegamos a casa yo me puse detrás de Lola para que ella entrara la primera. Quería que fuera bien recibida porque sabía que nada deseaba más mi hermana que hacer las paces con nuestros padres. Pasamos directamente al patio donde papá co- menzaba a hacer fuego. Lola se acercó a él.

—¡Hola, papá! ¿Cómo estás?

Mi padre se volvió a mirarla y sin contestar a su pregunta le tendió los brazos y la besó en la mejilla. A Lola se le nublaron los ojos y una lágrima indiscreta le rodó por la mejilla. Mi padre le pasó los dedos por la lágrima mientras decía emocionado:

—Mira qué carne tan buena he comprado. Nos va a salir un asado de exposición.

Papá y Lola eran siempre los entendidos en carne y tenían una especie de reto para ver quien la compraba mejor y a mejor precio. Entablaban serias discusiones y nos pedían opiniones para ver si el asado de tal día era o no mejor o peor que el de tal otro. Estoy segura que a papá le faltó, en esta ocasión, la familiar dis- cusión.

Lola se quedó mirando el trozo de carne que le mostraba papá y contestó:

—Sí, no está mal, pero ni comparación con la que solía comprar yo.

Se miraron y se rieron. Se había roto el hielo, gracias a

Dios.

Mis tíos vinieron cuando ya estaba a punto el asado, y Pedro y Luis media hora antes. Cuando les presenté a Pedro les dije quien era, lo cual agradó a mis padres. Luis se acercó a mamá y le dio un beso, luego fue hacia “el hueso duro de roer”, como él decía, y le tendió la mano, pero mi padre le dio un abrazo no demasiado afectuoso.

Mis primos de San Luis, eran dos mozalbetes altos, rolli- zos y sumamente pesados, que no hicieron más que incordiar en todo momento. Yo los tenía atravesados; su educación dejaba mucho que desear; eran despegados y molestos como moscas de otoño. Solamente se llevaban bien con Delfina porque eran de la misma edad y los atendía de maravilla. Cuando no le hacían caso les daba un capón y se quedaba tan tranquila.

Mis tíos querían regresar en el día a San Luis pero, como la sobremesa se alargó más de lo normal, se quedaron a dormir en casa. “Pobres papá y mamá”.

Pasó aquella tarde sin que recuerde nada extraordinario. Sé que nos fuimos los cuatro al cine y que hacia las diez dimos un paseo antes de retirarnos a dormir.

Los cuatro últimos días se esfumaron entre el deseo de querer detener el tiempo y verlo pasar veloz.