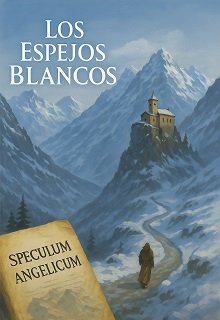

Los Espejos Blancos

7 - La importancia no está en la presencia. Está en la Ausencia.

Alex pensó que no había terminado con los Sforza. Pero ¿qué relación había con los Espejos Blancos? Esperó la continuación.

Alessandro Sforza retrocedió un poco para indicarle una sala lateral.

— He hecho preparar un tentempié como almuerzo. Disculpa, acabo de regresar.

Alex agradeció con un gesto de cabeza y entró en la sala: una pequeña cocina, modesta pero bañada por una luz suave, donde le esperaba una comida fría, simple y apetecible. Se sentó despacio. Su anfitrión, aún en el umbral, esbozó una sonrisa irónica.

— Así es como procederemos: tú haces una pregunta, yo respondo. Luego es mi turno.

Alex entornó los ojos, a la defensiva.

— No estoy autorizado a dar información.

— Lo sé —respondió Alessandro—. Fui claro al respecto con la directora Kern.

La sorpresa inmovilizó a Alex. Antes de que pudiera decir una palabra, Sforza añadió con calma:

— Soy el fundador del Centro de Darwin y su principal fuente de financiación. Nosotros te enviamos a Trieste... y te recuperamos en Milán.

— ¿Era eso una pregunta? —lanzó Alex con tono neutro.

Sforza no respondió; su mirada de mármol invitaba a continuar. Alex suspiró por dentro. Inútil andarse con rodeos.

— Tomé contacto con un Espejo Blanco. O más bien… fue él quien me envió a la Sala delle Asse.

Sforza asintió apenas, como si ya lo esperara. No mostró sorpresa.

— No has contactado con un Espejo Blanco —corrigió—. Ha sido El Espejo quien te ha contactado. Solo hay uno. Fragmentado, sí. Pero Uno.

Alex sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró a Sforza con nuevos ojos, como a un verdadero adversario —o a un aliado peligroso.

— ¿Cómo lo sabes?

Alessandro Sforza se tomó su tiempo para responder. Caminó lentamente hacia la ventana, observó un momento el mar gris más allá del cristal, luego volvió hacia Alex.

— Un poco de historia, para empezar.

Se sentó frente a él, cruzó las piernas con calma, y comenzó su relato.

— A finales del siglo XVI, una rama de los Sforza, largamente olvidada, escapó de las guerras y las intrigas del ducado de Milán. Bajo la protección de los Médici, algunos descendientes se establecieron discretamente en el Monte Argentario, ese promontorio salvaje que domina el mar Tirreno. Allí, adoptaron nombres de conveniencia, ocultando su linaje bajo identidades de notables locales. Durante siglos, continuaron investigaciones prohibidas, heredadas de un conocimiento aún más antiguo que el propio Renacimiento.

Hizo una pausa, como para calibrar el efecto de sus palabras.

— Mi identidad pública es simple: Alessandro Sforza, empresario en tecnologías avanzadas, mecenas de instituciones científicas. Pero en ciertos círculos… llevo otro título. Soy miembro de la Confraternidad de Orfeo.

Alex se estremeció. Había oído ese nombre murmurado en Darwin, en los pasillos estrechos del Centro. Siempre en voz baja. Siempre con una mezcla de temor y fascinación.

Sforza continuó, con voz suave, casi cómplice:

— La Confraternidad de Orfeo es una sociedad discreta, fundada mucho antes que las sociedades científicas modernas. Su objetivo no es el poder. Ni siquiera la riqueza. Buscábamos comprender qué son realmente los Espejos Blancos… y por qué se están despertando hoy.

Se interrumpió, dejando a Alex digerir esas revelaciones. Luego, con una sonrisa fina:

— Ahora me toca a mí. ¿Por qué te eligió el Espejo?

Alex reflexionó, con expresión dubitativa.

— Como dijiste, el Centro me envió a buscar un contacto. Creo que llegué a una parte del Espejo en un lugar subterráneo… indescriptible. En el camino, recogí una piedra negra. Aparecí maltrecho en Milán. Efecto de la Piedra, o del Espejo.

Luego la Piedra me llevó a una cripta. Ya había sido registrada. Vi una marca en el suelo. La Piedra me sacó de allí.

Calló, omitiendo deliberadamente varios elementos.

Tras unos segundos, continuó:

— ¿Por qué la Confraternidad de Orfeo no trabaja abiertamente con el Centro, especialmente en la situación actual?

Alessandro Sforza cruzó los brazos, su mirada se ensombreció. Se tomó su tiempo para responder, como si pesara cada palabra.

— Porque está dividida.

Dejó que el silencio flotara, como una bruma densa, antes de añadir:

— Y porque tiene miedo.

Alex, sorprendido, olvidó comer. Se inclinó ligeramente hacia adelante, colgado de los labios de su interlocutor.

— ¿Miedo de qué? —preguntó con voz más tensa.

Sforza se levantó lentamente, rodeó la mesa, como para evitar enfrentar su mirada.

— De una catástrofe planetaria aún más grave. Una catástrofe de la que sería, al menos en parte, responsable.

El corazón de Alex se aceleró. Empujó su plato con los dedos, olvidándolo por completo. Sentía que el verdadero intercambio apenas comenzaba.

Alessandro, inmóvil junto a la ventana, lo miró con intensidad.

— ¿Qué no me has contado?

Alex vaciló una fracción de segundo. Luego respondió en voz baja, casi culpable:

— Un hombre y una mujer robaron un documento antiguo… que contenía un mapa. Un mapa firmado por Bianca Maria Visconti.

El cambio fue inmediato. Alessandro palideció. La mano que apoyaba en el alféizar de la ventana se crispó imperceptiblemente.

Se instaló un silencio tenso, donde incluso el sonido de las olas parecía distante.

Alex comprendió, de repente, que tal vez había cruzado una línea invisible.

Audra salió de la sala, atrapada en un torbellino de pensamientos que giraban sin tregua en su mente. Cada hilo que tiraba parecía revelar otros más antiguos, más enmarañados.

Se dirigió hacia el dispensador de bebidas. Un café largo, que tomó maquinalmente.

Mientras esperaba, sintió el hambre —brutal— devolverla de golpe a una realidad más física. Atravesó la pequeña cocina contigua y rebuscó en los armarios.

Una pizza fría fue suficiente.

Sentada en un taburete, las piernas cruzadas, comió a pequeños bocados, esforzándose por ordenar mentalmente los elementos que tenía entre manos.