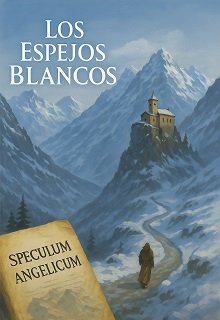

Los Espejos Blancos

8 - Una ciudad asentada sobre la línea de falla de lo real.

El viento soplaba en ráfagas sobre los contrafuertes del monte Pirchiriano, arrastrando remolinos de nieve tardía por los senderos escarpados.

Un jinete solitario, envuelto en una capa de lana oscura, avanzaba con dificultad, su montura resbalando sobre las piedras húmedas.

En lo alto de la cresta, la Sacra di San Michele se alzaba, un monolito de piedra gris, en precario equilibrio entre el cielo y el valle. Las grandes arcadas románicas, las torres macizas y el campanario cuadrado dominaban el valle envuelto en bruma.

El monasterio parecía fuera del mundo, posado entre la tierra y el reino divino.

El mensajero portaba el sello del Dux de Venecia, grabado sobre una bolsa de cuero atada a su cinturón.

Su llegada fue anunciada por el golpe sordo del martillo de hierro contra la puerta de madera reforzada.

Un hermano portero, cubierto con su túnica negra, entreabrió la pesada puerta.

— ¿Quién eres, viajero? —preguntó en latín eclesiástico.

— Enviado del Dux Ottone Orseolo —respondió el jinete con una leve inclinación—. Portador de un mensaje urgente destinado al abad de este santuario.

La puerta se abrió más.

El jinete fue conducido por largas galerías oscuras, donde las paredes rezumaban la humedad de la montaña y las antorchas temblaban, proyectando sombras móviles sobre los pilares románicos.

Atravesó:

• La sala capitular, desnuda, con un suelo de piedras irregulares,

• La biblioteca, donde los monjes, inclinados sobre los manuscritos, ni siquiera alzaron la vista,

• Un patio interior, azotado por el viento, en cuyo centro se alzaba un pozo tallado en granito.

El mensajero fue introducido en una pequeña sala abovedada, junto al oratorio, donde el abad de la Sacra, el padre Adalberto, lo esperaba sentado ante una mesa baja cubierta de manuscritos.

El religioso, un hombre seco de barba recortada, alzó la vista, paciente pero atento.

El viajero se inclinó, y luego sacó de su manto un pergamino enrollado, atado con un simple hilo de lino, sin ningún sello aparente.

— Reverendo Padre —dijo—, este mensaje me fue entregado en Venecia para ponerlo únicamente en sus manos. Me dijeron que estaba unido a un acuerdo sellado entre el Dux y la ciudad de Ani, aunque destinado a otra parte. Este, en cambio, le concierne directamente.

El abad asintió sin decir palabra, rompió el lazo de lino y desenrolló lentamente el pergamino.

Primero lo leyó en silencio, sus ojos recorriendo las líneas bajo una penumbra temblorosa por el viento. Luego, con voz lenta, pronunció el texto:

« Reverendo abbati Sacrae Sancti Michaelis, rectori viae Angelici Principis, salutem in Domino.

Notum facimus vobis quod in civitate Ani, in finibus Christianitatis,, prodigia nova apparuerunt.

Nonnulli ex mercatoribus et clericis testantur se vidisse flammas in aere suspensas, figuras alatas, et umbras per muros transire.

Ne forte haec non sint a Deo, sed tentationes maligni, rogamus vos ut mittatis fratrem eruditum in mysteriis Archangeli sancti Michaelis, qui possit discernere veritatem ab illusione.

Pro salute animarum, agite cum celeritate.

Datum Venetiis, anno Domini MXXX, sub sigillo Ducis. »

El silencio regresó, más denso.

El abad enrolló lentamente el pergamino, sosteniéndolo un instante entre sus manos como si pesara más de lo que aparentaba. Luego alzó la vista hacia el mensajero.

— Que lo conduzcan al refectorio —dijo simplemente—. Que reciba techo y comida por esta noche. Tendrá descanso y calor bajo nuestro techo.

El mensajero inclinó la cabeza y siguió a un novicio fuera de la sala.

Adalberto, por su parte, tomó el pergamino bajo el brazo y subió lentamente los escalones que llevaban a su celda, excavada en el flanco de la roca.

Una lámpara de aceite ardía allí, temblorosa.

Se sentó, desenrolló de nuevo el texto y lo leyó esta vez en lengua vulgar, traduciendo en voz baja:

«En la ciudad de Ani, en los confines de la cristiandad, han aparecido nuevos signos.

Llamas suspendidas, figuras aladas, sombras atravesando los muros.

Debemos temer que no sea obra divina, sino del Demonio.

Solicitamos el envío de un hermano versado en los misterios del Arcángel san Miguel, para discernir la verdad de la mentira.

Actuad con celeridad.»

Permaneció largo rato sentado, con la mirada fija en la piedra desnuda.

La puerta de madera se abrió sin ruido.

El hermano Albertus entró, figura serena, erguida, apenas velada por su túnica oscura. Se inclinó y se acercó a la mesa de piedra donde el abad Adalberto lo esperaba, aún sentado, con un pergamino desplegado frente a él.

— Lee esto, hermano. Ha llegado hoy. De lejos.

Albertus recorrió las líneas con mirada experta. A medida que leía, una sombra de sonrisa cruzó sus labios.

— Llamas suspendidas en el aire. Sombras atravesando los muros…

Alzó la cabeza.

— No sería la primera vez que se manifiestan tales señales. Recordad, en la galería sur.

El abad asintió lentamente.

— Sí. Aquella noche. No fue un fenómeno ordinario. Pero nadie habló de ello en el capítulo.

— Y hicimos bien.

Se instaló un silencio, hecho de comprensión mutua, de prudencia, y de cierta emoción contenida.

El abad se incorporó, tomó una hoja de pergamino en blanco y una pluma de oca que mojó en tinta oscura. Escribió lentamente, pronunciando en voz alta cada línea:

Fratri carissimo in Christo, salutem et pacem.

A nuestro muy querido hermano en Cristo, salud y paz.

Fidem tuam, qua prodigia visa non siluisti sed consilio commisisti, summopere laudamus.

Alabamos profundamente tu fe, que te impulsó a no callar los prodigios vistos, sino a someterlos al discernimiento.

Ad te mittimus fratrem Albertum, virum probatum, expertum in rebus angelicis et scripturis sanctis, qui huiusmodi signa examinabit cum diligentia et humilitate.