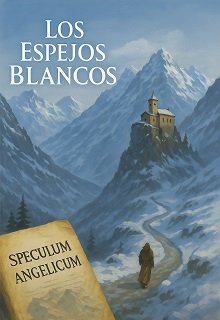

Los Espejos Blancos

11 - Muchas respuestas… no corresponden a ninguna pregunta conocida.

Avanzaban con pasos lentos por la nave central, entre muros de mármol, columnas agrietadas, frescos borrados por el tiempo y la escarcha. La Cartuja de Pavía no era más que un navío petrificado, encallado en un océano de silencio blanco. Cada paso resonaba bajo la bóveda, cada aliento se condensaba de inmediato en vapor blanco.

La temperatura, anormalmente baja incluso para un invierno lombardo, penetraba la ropa, se insinuaba en la carne, hasta los huesos. Alex mantenía las manos en los bolsillos, apretando con fuerza la Piedra. Parecía dormida, pero seguía tibia, como si fuera a despertarse en cualquier momento.

Fue Alessandro quien se detuvo primero, señalando una sombra que se movía junto a un pilar.

Allí se encontraba una mujer, inmóvil. Morena, el rostro medio cubierto por una bufanda oscura, los rasgos tensos por el frío y la tensión. Sostenía algo contra su pecho, protegido bajo un grueso abrigo acolchado.

Intercambiaron un instante de silencio tenso, donde las miradas decían más que las palabras. Entonces, la voz de Alex cortó el aire:

— La Cartuja tal como la vemos hoy se debe, en esencia, a Bianca Maria Visconti. Ella conocía la importancia del lugar. No porque albergara un fragmento del Espejo… sino precisamente porque no lo hace. Porque ese vacío, esa Ausencia, para ella era igual de valiosa.

La mujer pareció sopesar esa declaración. Finalmente, bajó un poco su bufanda y habló:

— Me llamo Audra. Y, para ser franca, no sé exactamente qué vengo a buscar aquí. Ni ustedes, en realidad. Así que, voy a demostrar confianza. Depende de ustedes merecerla.

Abrió su abrigo con lentitud, revelando un estuche de cuero antiguo, atado con cintas de seda deslucida.

— Este manuscrito… lo encontré en Francia, en la tumba del esposo de Bianca, bajo la efigie de Agnès Sorel. Está ilustrado. Creo que fue escrito por el propio Leonardo da Vinci. Nada claro. Habla de luz invertida. De geometría imposible. Del Leonardo más exacerbado.

Un latido de silencio. Alex y Alessandro intercambiaron una mirada de asombro, al borde del estupor y del temor. La atmósfera cambió de golpe.

— Alessandro Sforza —dijo entonces el italiano—, fundador del Centro Darwin… pero también miembro activo de la Cofradía de Orfeo. No creo en las casualidades.

Audra se irguió, el rostro endurecido.

— Y yo no creo en sus círculos esotéricos. He estudiado óptica, estructuras de cuarzo, anomalías gravitacionales. Vengo de la ciencia. No de los símbolos.

Alex alzó las manos a media altura, intentando disipar la tensión.

— Este no es el momento de enfrentar mundos que nunca han dejado de cruzarse. Venga. Alessandro nos va a mostrar un elemento… un artefacto proveniente de los trabajos más antiguos de la Cofradía. Debe verlo.

Un silencio, luego un asentimiento de Audra. Los tres visitantes reanudaron su avance por la helada nave, con el aire vibrando de mil tensiones no dichas.

Llegaron a un pasillo lateral, oculto tras una serie de frescos borrados por el tiempo. Allí, Alessandro se detuvo.

— Esta parte data de mediados del siglo XV. Pero aquí, en los cimientos, Bianca Maria dejó su huella. Una cripta privada, sellada, que no aparece en ningún plano oficial. Una sala hoy vacía. Y, sin embargo… más llena que ninguna otra.

Alessandro señaló un tramo de muro desgastado, medio oculto tras una columna dañada.

Alex se acercó. El muro parecía común. Sin embargo, la Piedra negra vibró suavemente en su bolsillo.

Posó la mano sobre una losa del muro. Se oyó un clic seco, seguido de un largo chirrido. Una puerta estrecha se abrió en la penumbra, dejando escapar un soplo de aire inmóvil y helado.

Apenas cruzaron el umbral de la sala secreta, la Piedra, oculta en el bolsillo de Alex, comenzó a palpitar débilmente. La sacó con lentitud, con la palma abierta, como quien sostiene un animal dormido pero peligroso.

Una luz negra, casi imperceptible, parecía latir al ritmo de su propio corazón.

Audra lo miraba fijamente.

— ¿Tienes una?

Alex alzó los ojos hacia ella, sorprendido. Dudó.

— ¿Y tú?

Audra desvió brevemente la mirada, como si consultara una memoria dolorosa.

— La usé para abrir la tumba de Ludovico Sforza, o lo que queda de ella. Y se quedó allí.

Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Alex. Audra lo notó de inmediato, molesta.

— ¿Te parece gracioso?

Pero antes de que pudiera responder, Alessandro intervino:

— Así que estuviste en Saint-Ours. Nosotros también. No había nada. Un esqueleto. Nada más.

Audra cruzó los brazos, con un destello de desafío en la mirada.

— Con una Piedra, es distinto.

Alex, recuperando la seriedad, volvió a concentrarse. Acercó la Piedra al muro opuesto. Las pulsaciones se aceleraron bruscamente en una dirección precisa, como si la cosa quisiera liberarse de su mano.

— Está reaccionando —murmuró—. Busca algo.

Pero Alessandro, sin esperar, se aproximó a un nicho oscuro a media altura del muro y deslizó una losa oculta. Detrás, un pequeño cofre de madera negra, adornado con herrajes antiguos, descansaba en la penumbra.

Lo sacó y lo abrió.

Quedó mudo de asombro.

El cofre estaba vacío.

Audra lo observaba a distancia; una sonrisa irónica, teñida de provocación, asomó en sus labios.

— Creo que falta algo.

Alessandro cerró lentamente la tapa, con el rostro pálido.

— El Speculum Angelicum. El Espejo Angélico. Así lo llamaba el hermano Albertus en sus escritos latinos.

Alex se enderezó.

— ¿Qué contenía?

Alessandro lo miró con gravedad.

— Leyendo entre líneas, describía el origen del Espejo. Su aparición. Tal vez su error. Y sobre todo…

Hizo una pausa.

— Contenía pistas para comprender nuestro presente.

Alex lo miró fijamente, con el rostro más rígido y un tono cargado de una sospecha apenas velada.

— ¿Cómo sabías que existía esta sala? Y sobre todo… que un cofre aquí contenía el Speculum Angelicum?