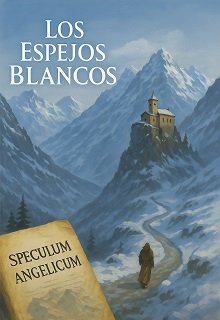

Los Espejos Blancos

El día después: 23 de junio de 2031

El viento mordía la piel a pesar del equipo de protección. El cielo, de un azul helado, se extendía sin nubes sobre el glaciar. Audra se había arrodillado junto a uno de los sensores para verificar por última vez los datos registrados. A su alrededor, las aristas vivas del glaciar recortaban el horizonte, testigos del retroceso dramático que ella y su equipo acababan de cartografiar.

— Quinta baliza retirada —anunció por su micro—. Cerramos en veinte minutos.

Se incorporó lentamente, con los músculos cansados tras caminar sobre el hielo cortante. El cansancio se mezclaba con una discreta satisfacción: seis semanas de mediciones intensivas, registros valiosos para comprender la rápida evolución del permafrost canadiense. Pensó en su regreso a Innsbruck, en los análisis que vendrían.

A la mañana siguiente, un helicóptero rompió el silencio inmóvil del glaciar. El fuselaje, blanco y gris, se posó en un soplo de polvo cristalino. El material se cargó metódicamente. El equipo, en pequeños grupos, subió a bordo. Audra fue la última en subir, lanzando una última mirada al valle glaciar, a su horizonte de hielo y roca.

Unas horas más tarde, en Calgary, recogía su equipaje. El vuelo a Viena estaba en hora. Todo había salido según lo previsto.

Todo debería estar bien.

Sin embargo, un ligero vértigo la rozó, como una grieta abierta en la perfecta continuidad de las cosas. ¿Fue aquella silueta vislumbrada en el aeropuerto? Un hombre moreno, con un abrigo largo, apoyado en una barandilla...

Estaba casi segura de no haberlo visto nunca. Y sin embargo... aquella mirada, esa sensación fugaz de un vínculo.

Un sueño olvidado, un recuerdo de otro mundo.

Sacudió la cabeza. Cansancio, seguramente. Y sin embargo, una carencia indefinida la siguió incluso hasta el avión.

El sol descendía lentamente sobre las mesetas rojas del desierto, proyectando sombras largas sobre los cañones. Alex avanzaba con pasos medidos entre las piedras sagradas, con un cuaderno en la mano. El chamán que había encontrado dos días antes le había contado una leyenda particular, demasiado antigua para tener un nombre. Un mito que hablaba de “un grito en el hielo y una bestia negra venida del cielo, que incluso los Antiguos habían olvidado”.

Se sintió extrañamente implicado. Como si la leyenda hubiera estado esperando su llegada.

Sentado al resguardo de una roca, consultaba sus notas. Los símbolos grabados en la estela, la palabra repetida una y otra vez —Dzil Ná’oodiłii, “la montaña que se mueve”— regresaban con una frecuencia inusual. Levantó la vista hacia las Montañas Chuska, como si la tierra misma fuera a hablarle.

Ahora tenía suficiente material para confrontar sus investigaciones con las bases de datos del Centro de Vigilancia.

Debía regresar.

El viaje se presentaba largo: varias escalas, y primero un trayecto terrestre hasta Calgary. Consiguió un asiento en un vuelo hacia Darwin con conexión. Mientras esperaba el embarque, deambuló por la terminal.

Una sala cercana llamó su atención. Se detuvo allí distraídamente.

Había una joven en la sala. Cabello oscuro, mochila gris, silueta esbelta. Pasó frente a él sin verlo, pero en el momento de integrarse en la fila de embarque, se detuvo. Sus miradas se cruzaron.

Parecía sorprendida. Casi desconcertada.

Alex sintió que su corazón se aceleraba. Tuvo el impulso absurdo e irrefrenable de correr hacia ella.

Pero ella apartó la mirada, se acomodó la mochila al hombro y desapareció detrás de los paneles de embarque.

FIN