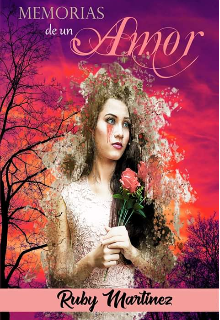

Memorias de un Amor

Así se mata al amor

“Las cosas que quiero recordar se me olvidan,

y las que intento olvidar no dejan de acudir a mi mente”.

-Paula Hawkins.

Vania conoció a Eduardo en la primaria, eran compañeros de clase, pero hasta ahí, ni a amigos llegaban. Ahora estaba a punto de cruzar al bachillerato, los años habían pasado e hicieron efecto en ambos. Al contemplarse ella en el espejo no podía ver más que a una adolescente gorda y fea, así se describía, y si además le añadía que tenía un pésimo gusto para vestirse, el resultado era un desastre. Por el contrario, Eduardo era un atleta, pasaba largas horas en el gimnasio haciendo ejercicio. A él sí le favorecía, mientras que a ella solo la cansaba sin ver resultados.

Vania guardaba su amor por Eduardo, hasta que sus amigas la convencieron mostrar interés por él, a veces los chicos podían ser tímidos. Le hablaron bien de él, le aseguraron que era un buen chico, que en dado caso que no sintiera lo mismo por ella, no la haría sufrir. Lo cierto es que no conocían del todo a Eduardo.

Vania decidió ya no guardar más ese amor, así que les hizo caso, planeó un discurso que ensayaba a todas horas. Un día, uno de los amigos de Eduardo la escuchó ensayar, quiso soltar una carcajada, más no lo hizo, prefirió morderse la lengua, tenía una idea mejor. Fue hasta Eduardo y le contó, no sin antes apostarle a que no se atrevía a besarla.

Aceptó.

Justo en esa semana sería el baile de graduación, momento que Vania aprovecharía para hacer la declaración. Al llegar al baile, lo vio en medio de la pista, bailando y tomando con otras chicas. Pensó en dar la media vuelta y regresar, pero algo ya se había instalado en su interior: la valentía.

Llegó hasta él y disculpándose lo saco de ahí. Fueron hasta el jardín de la escuela, se quedaron viéndose el uno al otro; ella nerviosa, él burlándose en su interior —había quinientos pesos en juego—.

—Permite que vacíe todo lo que llevó dentro desde hace años, después me cuestionas, si quieres —dijo ella.

Eduardo estuvo de acuerdo.

Le contó de ese amor de niños que nació en la primaria y que después se extendió por los años hasta la fecha. Se había enamorado del atleta, aquel al que las chicas seguían, aquel para el que pensó que era invisible, más toda duda se disipó con ese casto beso que apenas rozó sus labios. La esperanza había aflorado en ella.

Y como si de Cenicienta se tratara, el hechizo se rompió a la medianoche, justo después del beso, cuando los amigos de él los encontraron —o tal vez ya lo sabían— y los vítores y aplausos se hicieron presentes. Vania, en su inocencia, creía que era la manera de felicitarlos por lo acontecido, hasta que uno de ellos se acercó a él, lo abrazó y empezó a agitar ese billete con Diego Rivera al frente. Con una sonrisa malévola, Eduardo lo recibió.

—¡Vaya! Lograste besar al Cebo, amigo. Ahora ve a desinfectarte.

Asustada y dolida por la escena que presenciaba, Vania logró articular palabra para poder preguntar de qué iba todo eso.

—¿Acaso fuiste tan ingenua para creer que ese beso era verdadero? —le respondió—. ¡Me das asco!

Las lágrimas de Vania aparecieron mientras él le seguía gritando palabras hirientes que no solo cortaban, sino que amenazaban con quedarse clavadas por mucho tiempo. Se dejó caer al suelo, tapó sus oídos para mitigar aquellas voces que le gritaban “eres un cebo”. Como pudo salió de la fiesta, ya no podía soportar más ese trato, estaba cansada de las burlas y que jugaran así con ella.

Al llegar a casa se encerró en su cuarto y pidió no ser molestada, tomó papel y pluma y se dispuso a escribir una nota —a sacar su coraje, quizás—. Fue hasta el baño y contempló su reflejo por una vez más; se vio con el doble de kilos, llena de acné… se vio como un cebo. Tomó una cuchilla de afeitar entre sus manos y dando un respiro, dijo “ya no más”. Sus muñecas cortó, más no eran ellas las que se desangraban, era su corazón. Fue su madre quien la encontró sin vida cuando la llamó por la mañana.

Durante el funeral, Eduardo tuvo el descaro de presentarse. Al verlo, la madre de Vania lo corrió, él había sido en gran parte el culpable; su hija ya no estaba en este mundo. Pero no lo dejó marchar sin antes darle aquella nota que encontró sobre el escritorio de Vania. Eduardo, cabizbajo, lo tomó, retirándose del lugar para poder leer aquel trozo de papel.

Eduardo,

Literal, así es como se mata al amor.

Ganaste la apuesta, el Cebo expiró.