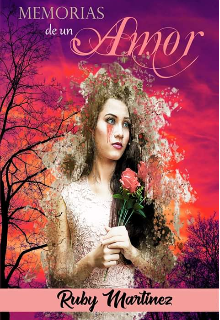

Memorias de un Amor

En nombre del amor

“Todos tenemos a alguien idealizado.

Y todos nos enamoramos de alguien que nos hace daño”.

-Cecilia Vinesse.

Habían pasado dos años desde que me separé de mi esposo, la última vez había tomado demasiado y decidió hacer la mayor estupidez de su vida: golpearme frente a mis hijas. Fue la gota que derramó el vaso, así que decidí dejarlo. Me juré en ese instante que jamás volvería a permitir lo mismo, por mis niñas, primeramente, y después por mí.

No quería saber nada del amor, eso no existía ya. El amor estaba tan desfasado, lo había presenciado desde la relación amor-odio entre mis padres y ahora yo pasaba por lo mismo. Mis hijas no, ellas no.

Cerré las puertas de mi corazón. Había quienes tocaban, pero nunca les abrí. Lo tenía tan protegido, que había ocasiones en las que ni yo misma lo encontraba. Pero Carlos buscó hasta en el más recóndito rincón y por una pequeña grieta, se adentró. El vapor de sus dulces palabras, el delicado tacto de sus caricias, los pequeños detalles cubiertos de ternura y su tiempo para compartir, fueron de las muchas cosas que hizo para que, poco a poco, fuera bajando la guardia. Como un ladrón se robó mi corazón y al tiempo se fue ganando también el de mis hijas, aquellas pequeñas que ya eran todas unas señoritas.

Carlos era muy trabajador, tanto así que sus visitas se redujeron solo a los fines de semana, fue entonces cuando le propuse se viniera a vivir con nosotras, pero luego aparecieron los viajes de negocios —como mínimo, uno a la semana—, lo que hacía su estancia igual de corta.

Una mañana en que me disponía a dejar a las niñas en la escuela, lo vi de lejos en su auto, le acompañaba una mujer y un par de jovencitos. Por mi mente pasaron millones de opciones de quiénes podrían ser, incluso pensé en su hermana y sobrinos, hasta que atestigüé como la mujer lo besaba y le acariciaba el cabello coquetamente. Dejaron a los niños en la escuela y se fueron.

Llamé a Carlos una docena de veces y nunca contestó, así que en mi enfado tome una maleta y comencé a empacar sus pertenencias. Al día siguiente llegó a casa, oliendo a alcohol, lo cual me pareció extraño porque nunca lo había visto tomado. Le pregunté que dónde había estado, evadió la pregunta y en su lugar respondió que lo habían despedido. Me compadecí de él y no pregunté más, ya habría tiempo para aclarar las cosas.

Pasaron tres semanas, el tiempo nunca llegó. Cada mañana se levantaba de mal humor, me gritaba y por las noches, su desahogo era con mi cuerpo. Nada me parecía mal en aquel entonces, peores cosas le había soportado a Enrique, mi exesposo.

Cierto día llegué muy cansada del trabajo, me dispuse a hacer la cena y después me recosté. Carlos hizo lo mismo, solo que él no quería dormir aún, le faltaba esa dosis de mi cuerpo, por lo que empezó a tocarme. Me hice la dormida, esperando declinara en la acción, más lo que recibí fue un fuerte estirón del brazo que hizo me volteara hacia él. Le dije que no un sinfín de veces y ese mismo sin fin se me fue regresado en cachetadas. No dejé de luchar, aunque destilaba lágrimas. Mis puños golpeaban su pecho sin dejar marcas, no lograba hacerle nada. En una inyección de fuerzas tome la lámpara a mi costado, lo golpeé en la cabeza y con eso logré quitármelo de encima.

Rápidamente salí del cuarto, no sin antes ponerle el seguro, eso me daría un poco de tiempo para huir. Fui hasta mis hijas, las desperté, tomé unos cuantos cambios de ropa para ellas y el poco dinero que tenía ahorrado, nos montamos en el auto y fuimos a parar a casa de mi madre. Pudimos dormir tranquilamente, al menos esa noche.

A los pocos días me percaté de una herida en el brazo de mi hija, se le comenzaba a infectar, por lo que la llevé a consulta médica —de paso también pediría estudios para mí, la fatiga no desaparecía—. El doctor preguntó lo evidente: ¿éramos víctimas de abuso? Sí. Solo yo, afortunadamente. Nos mandó a realizar análisis a ambas, algo no cuadraba. No esperamos mucho por los resultados, aquellos que derrumbaron mi vida, dejándola en escombros.

—Leticia, estas embarazada —dijo el doctor. No lo podía creer, pero era de esperarse, a él no le gustaba que nos cuidáramos—. Y tu hija…

—¿Qué con ella? —pregunté.

—Ella también lo está.

Enmudecí. El desgraciado había abusado de ella y no supe cuándo, ni ella tuvo la confianza de contármelo. ¿Qué clase de madre era?

No había tiempo para contestarme. Al salir del hospital dejé a mi hija en casa de mi madre y fui hasta donde estaba viviendo Carlos —en casa de sus padres—. Toqué la puerta, él fue quien me recibió. Se quedó mudo ante mi presencia, la sangre abandonó su cuerpo quedando pálido. No dijimos nada, solo un disparo rompió el silencio. Me marché.

Carlos no murió, solo buscaba asustarlo, no soy una asesina, pero mi hija sí, a sus escasos años de edad. En mi ausencia, Carlos tuvo el descaro de presentarse para pedir disculpas. Jamás anticipamos lo que sucedería. Mi pequeño retoño le arrancó la vida al encajarle, persa del dolor, varias veces unas tijeras. El monstruo ya no la atormentaría más por las noches, eso creía. Carlos falleció, pero seguía vivo en nuestros sueños.

¿Cómo fue posible que en nombre del amor permitiera tanto? Cuánto hubiese evitado si el corazón lo hubiera mantenido clausurado, no hubiera perdido a otro amor, ni a mi hija la hubieran lastimado.