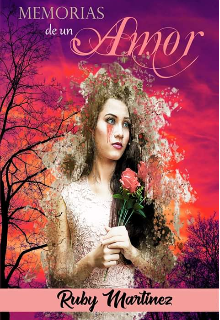

Memorias de un Amor

Amor comprado

“Estaba allí esperándome con una herida tan ancha que parecía risa”.

-Ana Pérez Cañamares.

A veces las cosas no son lo que parecen ser, hay quienes aparentan perfectamente, mostrando solo lo que ellos quieren mostrar.

Aleida y Héctor llevaban ocho años de noviazgo, se habían conocido en la universidad cuando estudiaban finanzas, fue justo a mitad de la carrera que él decidió declararle su amor. Ahora estaban a punto de casarse, hace ocho meses que él había pedido su mano de una forma tan irreal y maravillosa. Habían ido a un día de campo con ambas familias, todo estaba perfectamente planeado; una avioneta aparecería en los cielos con una lona a cuestas que haría la interrogante: ¿quieres casarte conmigo? Aleida no tenía por qué dudar en la respuesta, estaba realmente enamorada de Héctor.

Ya todo estaba listo, desde el color de uñas que llevaría la novia, hasta la recepción de la celebración. Aleida estaba bellísima con su vestido blanco de encaje y su velo kilométrico, toda una princesa de cuento de hadas. Héctor, con su traje impolutamente negro y su corbata roja, todo un caballero de los pocos que existían. Los nervios se hicieron presentes en los dos; ella no lograba ahogar las mariposas en el estómago, y a él, le sudaban las manos.

En el momento en que ella salía rumbo al altar, la interceptó su madre.

—No lo hagas, Aleida, algo en él no termina de convencerme —le suplicó.

Pero desde hace mucho tiempo Aleida acalló las voces que intentaban hacerla desistir en ese matrimonio.

—Por favor, mamá, apóyame, no me dejes sola en el día más importante de mi vida —le replicó.

Su madre agachó la cabeza en señal de derrota, no había poder humano que impidiera esa boda. Ella estaba segura que Héctor solo buscaba a su hija por dinero, pues su familia había caído en bancarrota y casarse con ella sería el as bajo la manga. Delicadamente tocó el rostro de su hija, irradiaba felicidad, no sería ella la que se la robara, pero sí estaría ahí para juntar sus pedazos. La tomó de su brazo y juntas emprendieron el camino hacia la casa de Dios, donde Héctor ya se encontraba.

Aleida lo contempló ahí, situado frente al altar. Recordó aquel día en que se habían visto por primera vez en la universidad, recordó como había llamado su atención desde el primer instante. Héctor no podía creer lo hermosa que estaba su futura esposa. Al verla parada en la entrada de la iglesia, sintió una puñalada. ¿Por qué?

Las notas del piano y violín se hicieron escuchar por encima del bullicio de la gente. Aleida comenzó a caminar hacia el hombre de su vida. La recibió dándole un beso en la mejilla. Todos contemplaban las siluetas de esas dos personas que se amaban y que pronto se fundirían en una sola alma.

El párroco comenzó la ceremonia, haciendo los ritos que conlleva. El momento cada vez estaba más próximo.

—Aleida, ¿aceptas a Héctor como tu esposo? ¿Prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida, hasta que la muerte los separe?

—Acepto —contestó ella, llena de ilusión.

—Héctor, ¿aceptas a Aleida como tu esposa? ¿Prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida, hasta que la muerte los separe?

Héctor guardó silencio unos minutos. Fueron eternos para Aleida, quien no dejaba de observar como permanecía cabizbajo, claramente repensando la contestación. Cerró los ojos fuertemente, tratando que el mundo a su alrededor desapareciera, sería el acto de cobardía más grande que hiciera en su vida.

—Lo siento, Aleida. —La abrazó y le susurró al oído—. No puedo hacernos esto. Eres una excelente mujer, no mereces ser nuestra opción económica.

—¿Qué dices? —preguntó extrañada al momento que corría la mirada hacia su madre. Se lo había advertido y no la escuchó.

—Estos ocho años a tu lado, fingí. No puedo siquiera pensar en una vida construida a base de mentiras, de un amor falso. Perdón, Aleida. —Fueron las últimas palabras antes de salir por el pasillo tapizado por pétalos de rosas.

Una sola lagrima se le había escapado a Aleida, hasta que su madre la abrazó —reunió los pedazos como bien había dicho—, fue entonces cuando se desbordó en llanto. Salió de la iglesia con la cara hundida en el cuello de su madre, no por la vergüenza, sino por el dolor que embargaba su corazón. Una madre nunca se equivoca, pensó.

Al llegar a casa no dejaba de cuestionarse qué era peor, si el haber vivido en la mentira o la sinceridad de su amor. Aunque ya no importaba, por un buen tiempo nada mitigaría su dolor.

Un amor comprado, eso es lo que hubiera sido si Héctor hubiera aceptado. Quizá esta historia no es del todo triste, ambos se liberaron de una vida falsa llena de lujos, pues ¿de qué hubiera servido todo el dinero, si no se podían pertenecer el uno al otro?