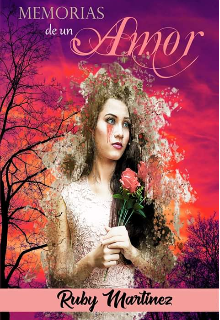

Memorias de un Amor

Encadenada a un falso amor

“Hay una diferencia entre que te rompan el corazón

o que te destrocen el alma”.

-Cassandra Clare.

Estábamos todos reunidos en el hospital, mis doce hijos habían llegado desde lejos para la despedida que se avecinaba. Desde la semana pasada habíamos internado a Edmundo por fallas en su sistema respiratorio. En cuanto lo trajimos, el doctor dijo que de dos días no pasaba. Ya ha transcurrido una semana, se está aferrando, no entiende que su tiempo en la tierra ya caducó. Quizá suene frio y descabellado que desee que ya muera mi esposo, pero por más de sesenta años tuve que aguantar su maltrato.

Me casé con él a los dieciséis, era una inocente adolescente que apenas y sabia del mundo, mientras que él, un hombre que casi me doblaba la edad, todo un experto en el tema de las mujeres. Tuvimos doce hijos, los cuales tienen cinco hermanos más. Así es, soy su tercer mujer. Mi ilusión cuando joven era formar una familia, ser feliz, pero solo una cosa y media pude realizar; formar una familia y ser un cincuenta por ciento feliz, pues mis hijos son mi mayor regalo, son los que me inyectan de vida, pero es una lástima que no pueda decir lo mismo de quien es mi esposo, de quien se supone que me ama.

Al principio todo estaba bien, como suele pasar comúnmente, pero después la agresividad se volvió parte de nuestra relación. Cuando quedé embarazada, me alegré como no tienen idea, pensaba que ese bebé traería estabilidad a nuestras vidas, y así fue, pero no por mucho tiempo, a los meses después, los insultos, malos tratos e incluso golpes, se hicieron presentes. Un par de veces llegó a dejarme inconsciente, sangrando y retorciéndome del dolor, porque me daba con lo que tenía a su alcance. La cicatriz en mi mejilla es la prueba del amor que ante todos profesaba que me tenía. También llegó a abusar de mí; me duele confesar que de los doce hijos, solo los primeros tres fueron hechos con la reserva de amor que guardaba por él, el resto fueron a la fuerza, más no por eso mi cariño para con ellos es diferente.

Edmundo habrá sido un mal esposo, pero nunca un mal padre. Hasta la fecha no entiendo porque nunca me dejó marchar si tanto odio me tenía, incluso había veces en las que me encerraba para que no pudiera escapar. ¿O tal vez era mi gran amor por él que no me lo permitía? Jamás entenderé.

Los doctores van corriendo hacia su cuarto, al parecer le ha dado un paro respiratorio. Mis hijos lloran la enfermedad de su padre. ¿Y yo? Yo estoy aquí sentada, observando todo tranquilamente. Lo han estabilizado por segunda vez. ¿Qué acaso no quiere descansar?

—Señora Rosario, su marido ha pedido verla —me informa un doctor.

Asiento, yendo hacia su cuarto.

Ha envejecido diez años más en esta última semana. Me siento a su lado, mientras le pregunto para qué me quiere. Débilmente logra quitarse la mascarilla del oxígeno.

—Rosario —pronuncia.

—No hagas esfuerzos, Edmundo.

—Tengo que decirte que… —se le dificulta respirar— nunca te amé.

Rápidamente volteo, prestándole toda mi atención.

—¿Qué dices? —pregunto incrédula.

—Jamás te amé, Rosario. Todos estos años estuve contigo por puro capricho, por tener a alguien a mi lado para que me sirviera.

—¡Cállate, Edmundo!

—Siempre fuiste una marioneta para mí…

—¡Te dije que te callaras!

Tomo la almohada del costado y la deposito con fuerza directamente sobre su rostro. Le quiero, pero le quiero lejos de mi vida. Edmundo deja de pelear a los pocos minutos. El sonido muerto de la máquina que toma el pulso se hace presente. Logré callarlo.

La sangre me hierve ante su cruel y sincera confesión. Toda una vida desperdiciada. Infeliz, no dejó de ser mi verdugo ni en su lecho de muerte.

—¿Qué pasó, mamá? —pregunta uno de mis hijos al verme llorando sobre el pecho de su padre.

—Ha partido a un mejor lugar —respondo.

Está en el infierno, ardiendo con satanás.