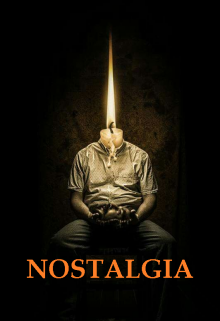

Nostalgia

Nostalgia

En el ocaso, cuando el sol se despedía tras el horizonte, el mundo se sumía en una encantadora penumbra dorada, y el crepúsculo traía consigo un hechizo mágico que evocaba tiempos lejanos y remotos, cuando la vida se mostraba más sencilla y llena de promesas. Mientras paseaba por las calles empedradas de mi añorado vecindario, un sentimiento familiar me envolvía: La Nostalgia

Como un espectro del pasado, cada rincón y esquina se impregnaba de recuerdos que se entrelazaban con mi presente, y no pude evitar sumergirme en ese mar de emociones, una danza macabra entre la melancolía y la esperanza.

Pasé junto a la casa donde crecí, sus muros envejecidos parecían susurrar los secretos de tiempos idos. Un nudo se formó en mi garganta al imaginar cómo sería regresar y revivir aquellos días que ahora solo existían como sombras del pasado. Cada ventana era un portal que enmarcaba fragmentos de mi historia, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios al recordar las travesuras de la niñez. Sin embargo, sabía que aquel lugar solo vivía en mi memoria, que la vida había llevado a otros inquilinos a ocupar ese espacio y que ahora formaban sus propias historias, ajenas a las mías.

Continué mi camino y me detuve frente a una pequeña cafetería que conservaba su encanto vintage, un relicario de momentos compartidos con seres queridos. El aroma del café recién hecho seguía impregnando el aire, pero los rostros conocidos habían desaparecido en el torbellino del tiempo. La camarera, con su eterna sonrisa, ahora solo era un recuerdo lejano en un rincón de mi mente. La nostalgia me abrazó con fuerza mientras observaba la escena, y por un instante, deseé que el tiempo se deshiciera de su velo implacable y me permitiera revivir aquellos instantes de conexión y cariño.

Mi mente viajó hacia mi vieja escuela, donde los pasillos resonaban con ecos del pasado y los pupitres atesoraban las lecciones que iban más allá de los libros. Los viejos amigos y compañeros se desvanecían como el humo de un incienso apagado, y me pregunté cómo sería volver a cruzar aquel umbral y sentir la emoción de la juventud nuevamente. Cada aula, cada rincón, era un museo de recuerdos que me hacía revivir los momentos de risas, travesuras y tristezas compartidas. Algunos de ellos habían seguido su camino en distintas ciudades o países, y otros se habían despedido de este mundo, dejándome con el peso de la ausencia. Pero todos ellos, de una manera u otra, habían dejado una huella indeleble en mi alma.

La nostalgia me envolvía con cada paso, y el peso de los años transcurridos se hacía más evidente. El tiempo presente se desdibujaba, y me sumergía en los recuerdos, en el tiempo pasado que parecía eterno en mi mente. Sin embargo, una voz interior me recordaba que los días de hoy también serían recuerdos en el futuro, y que debía aprender a valorar cada instante efímero. Las pequeñas cosas de la vida cotidiana, las risas con los amigos, las charlas con la familia, los momentos de soledad, todo eso construía el tejido de los recuerdos que atesoraría en el tiempo venidero.

Al llegar al parque que solía frecuentar en mi niñez, me senté en un banco bajo la sombra de un viejo roble. Observé a los niños que jugaban despreocupados, y su inocencia me envolvió como un enigma del pasado y del futuro. Por un momento, sentí envidia de su capacidad para vivir el presente sin angustiarse por el porvenir. Me preguntaba cuántos de ellos, en años futuros, regresarían a aquel lugar con la nostalgia acariciando sus almas, con la mirada perdida en los recuerdos de una niñez que se esfumaba como el humo de una hoguera.

El sol se ocultó por completo, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno. Me puse de pie, decidido a abrazar el presente y honrar los recuerdos sin permitir que me consumieran. La nostalgia era una compañera constante, pero no debía permitir que se convirtiera en una sombra que oscureciera mi existencia, sino que la convertiría en una luz que iluminara mi camino hacia el futuro. Cada etapa de la vida era como una pieza de un rompecabezas que, al unirse, formaba un retrato único y hermoso. Me prometí a mí mismo que no dejaría que la añoranza del pasado me impidiera saborear la dulzura del presente, que cada día sería una oportunidad para crear nuevos recuerdos que, con el tiempo, se convertirían en tesoros preciosos de mi historia personal.

Caminé de regreso a casa con una sensación de paz en mi corazón. Los recuerdos seguían ahí, pero ahora los veía como un regalo que me había otorgado la vida. No temía a la nostalgia, sino que la aceptaba como parte de lo que era: una conexión con mi pasado que me permitía valorar cada paso del presente

Los días se deslizaban como hojas en el viento, llevándome de la mano hacia los remolinos de la vida adulta. En ocasiones, la nostalgia me embargaba de tal manera que me sumía en la melancolía del tiempo pasado. ¿Qué había sido de aquellos sueños que solía perseguir con pasión? ¿Dónde quedaron los amigos que prometieron ser eternos? La juventud se desvanecía como el vapor de un suspiro, dejando tras de sí un eco lejano de esperanzas y alegrías que ya no podían alcanzarse.

Revivir los momentos del pasado se había convertido en un escape de la rutina diaria, una puerta abierta hacia un mundo que se desvanecía como la bruma al amanecer. Abrí el álbum de fotografías con esmero, y allí estaban: rostros sonrientes y risas contagiosas congeladas en el tiempo, como fantasmas que me acechaban desde el pasado

Con cada imagen, una película de recuerdos se proyectaba en mi mente, pero también una sensación de añoranza y pérdida se apoderaba de mi corazón.

Recorrí las páginas con los dedos temblorosos, sintiendo la textura desgastada del papel, como las marcas de los años que habían pasado. Había instantes de felicidad desbordante, aventuras inolvidables y momentos de ternura compartidos con seres queridos que ya no estaban. La nostalgia me sumía en una montaña rusa de emociones, y la añoranza se convertía en mi compañera constante, como una sombra que me seguía a cada paso.