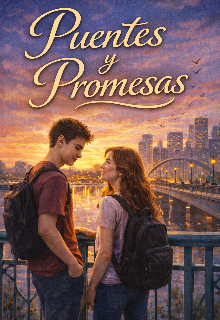

Puentes y Promesas

El regreso

El tren se detuvo con un chirrido lento y pesado. Clara abrió los ojos justo cuando la megafonía anunció el nombre de la estación. Durante unos segundos se quedó inmóvil, observando su reflejo en el cristal de la ventana. Ya no era la niña que se había marchado siete años atrás con una maleta demasiado grande para su edad y demasiadas preguntas sin respuesta.

Ahora tenía veinte años.

Y aun así, sentía el mismo nudo en el estómago.

Tomó su abrigo, agarró la maleta y avanzó por el pasillo del tren. Cada paso le parecía más difícil que el anterior. Cuando bajó al andén, el aire le golpeó el rostro con un olor conocido: polvo, verano y recuerdos. El murmullo de la gente, los silbidos lejanos y el ruido de las ruedas sobre las vías la hicieron sentirse pequeña de nuevo.

Buscó con la mirada entre la multitud.

Entonces lo vio.

Santiago estaba de pie junto a un coche viejo pero bien cuidado. Llevaba la misma postura de siempre, recta, seria, como si el tiempo no hubiera logrado doblarle los hombros. Cuando sus miradas se cruzaron, él dejó la maleta que sostenía y caminó hacia ella sin decir nada.

—Clara… —pronunció su nombre con un hilo de voz.

Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando su padre la abrazó con fuerza. Era un abrazo torpe, cargado de cosas no dichas, pero sincero.

—Has cambiado —dijo Santiago, separándose un poco para mirarla—. Estás hecha una mujer.

—Tú sigues igual —respondió ella con una pequeña sonrisa—. Igual de serio.

Santiago soltó una breve risa y tomó su maleta. Ester apareció detrás, observándolo todo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Abrazó a su hija con más cuidado, como si temiera que se rompiera.

—Bienvenida a casa —susurró.

El trayecto en coche fue silencioso. Clara miraba por la ventana, reconociendo cada calle, cada esquina. El barrio parecía más pequeño, pero no menos intenso. Pasaron frente a la panadería, la plaza, la escuela… y entonces lo vio.

El taller mecánico seguía ahí, con la puerta medio abierta.

Y frente a él, un chico limpiándose las manos con un trapo.

Javier.

El corazón de Clara dio un salto violento. No había imaginado que verlo sería tan fuerte. Estaba más alto, más serio, con una mirada distinta. Ya no era el niño con el que jugaba a esconderse ni el chico que le prometió escribirle siempre.

El coche siguió su camino. Javier no la vio.

Pero para Clara, el regreso acababa de empezar de verdad.

La casa familiar la recibió con un silencio pesado. Las paredes guardaban risas antiguas, discusiones olvidadas y noches en vela. Clara subió a su antigua habitación. Todo estaba casi igual: el armario, el escritorio, incluso una marca en la pared donde había medido su altura de niña.

Se sentó en la cama y respiró hondo.

Esa noche cenaron juntos. Hablaron de cosas simples: del viaje, del clima, de la ciudad. Nadie mencionó los siete años de distancia. Nadie habló de lo que había cambiado.

Después de cenar, Clara salió al patio. El cielo estaba despejado y el barrio en silencio. Pensó en Javier. En cómo había pasado de ser parte de su vida a convertirse en un recuerdo que nunca terminó de apagarse.

Dentro de la casa, Ester observaba a Santiago desde la cocina.

—Volver aquí nos va a remover muchas cosas —dijo ella.

Santiago asintió lentamente.

—Pero ya era hora —respondió.

Clara no escuchó esa conversación. Estaba demasiado ocupada intentando convencerse de que solo había vuelto de visita.

Pero el pasado no entiende de visitas.

Y ella acababa de abrir una puerta que llevaba años cerrada.

Editado: 26.12.2025