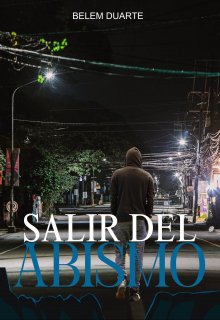

Salir del abismo

1

Dentro de Joel habitaban instantes, cuadros concatenados en una historia plomiza donde su mente se nublaba con la urgencia de ser aire y desaparecer. O, simplemente, transformarse en cualquier otro.

A esa altura, abandonar su hogar, tras un incidente de los que lo perseguían desde chico, era solo otro de esos cuadros donde prevalecían los motivos para esfumarse. No importaba si había delito o no, si lo había cometido o no; si algo llevaba grabado a fuego era que ser él era suficiente evidencia de culpabilidad.

Apenas la tarde anterior, un transportista, conocido de la central de abastos donde solía cargar meses atrás, había aceptado sacarlo de la ciudad por cuatrocientos pesos. Aquella suma era casi el entero de lo que su hermano mayor le había dado al despedirse: la última muestra de un afecto vuelto polvo que ninguno supo retener entre las manos y del que quedaron partículas que, a ratos muy contados, provocaban malestar.

Nueve horas después, el transportista le dijo que no iría más lejos, obviando el acuerdo de dejarlo cerca de la frontera.

—Agradece que te traje hasta aquí.

Al escucharlo, permaneció de pie, con el ardor de la sangre subiéndole a la cabeza y atragantándose con chispas carmín. Aguardó por algún gesto de arrepentimiento, en tanto la misma electricidad detonando su cerebro envolvía sus músculos. Un empujón, fue todo. El hombre cayó contra la mercancía que otros descargaban del camión. De un segundo a otro lo dejó en el suelo. La ventaja física y juventud a su favor permitieron establecer un punto: de él nadie se burlaba.

Nadie, excepto el destino.

Tres o cuatro se acercaron, no alcanzó a contarlos. Sus gritos, calores y respiraciones lo cercaron. De pronto, la vía libre hacia quien lo engañó se volvió un muro de cuerpos dispuestos a castigarlo. Uno sacó un machete medio oxidado, los demás empuñaron amenazas y gestos.

«Putos montoneros…».

Lo peor no fue que lo echaran, sino perder la oportunidad de irse lejos como quería junto al dinero que llevaba; no supo si se salió de sus bolsillos en el forcejeo o se lo sacaron, de cualquier forma, no había forma de recuperarlo.

«Putos» volvió a gruñir para sus adentros mientras sus pasos continuaban uno tras otro, sin rumbo fijo.

Olvidó contar el tiempo hasta que otro crujido de tripas se unió a la necesidad de saciar la sed, orillándolo a ignorar los llamados de su organismo por milésima ocasión.

En su cabeza permanecía la idea de irse del país. Recordaba aquella vez siendo un niño: su padre había viajado y cruzado a los Estados Unidos con un amigo. Por diez meses supieron de él a través de llamadas telefónicas y, al regresar, los frutos de aquel esfuerzo lograron por un tiempo brindar estabilidad familiar. Aquella memoria difusa fue suficiente para convencerlo que allá estaría mejor.

Frente a él, un sendero de asfalto de dos sentidos y tres carriles se extendía en el horizonte; parecía atravesar aquella ciudad. Reconoció algunos negocios de marcas nacionales flanqueándola; los letreros en rojo y amarillo con letras blancas de los Oxxo, y las bien posicionadas farmacias de logotipo azul. Pese a las similitudes en edificios, pavimento agrietado y señalamientos viales, el resto del paisaje se sentía distinto, menos denso y, por lo mismo: enorme.

Discreto, miraba hacia uno y otro lado, estar en medio del bullicio de los límites de una ciudad despierta a hora pico lo impulsaba a mimetizarse con el pavimento y las sombras brindadas por las construcciones. Su estatura era a partes iguales una ventaja y desventaja. Por un lado, le brindaba mayor alcance a su visión, por otro, lo hacía destacar como faro de luz en una noche tormentosa.

A su costado, los vehículos circulaban a gran velocidad, algunos impactaban contra su cuerpo una brisa capaz de erizar la piel, dejando en sus oídos el rastro de su paso. Luego, retornaba el sonido de su respiración y el murmullo constante de los motores. En un conjunto agobiante, el olor a gasolina y caucho quemado le inundaba las fosas nasales, multiplicando el calor abrasador.

Tras mucho andar, se echó en la sombra brindada por un par de árboles, se había adentrado en la ciudad y buscaba, más allá de descansar. Su estómago lo atormentaba; ya resultaba imposible fingir que no le pertenecía y que no soñaba con comerse cualquier alimento que estuviera a su alcance. A unos metros, unos espacios para aparcar captaron su interés. Se puso de pie y caminó hacia ellos. Ahí permaneció un largo rato, vigilando los vehículos mientras aguardaba a los conductores.

Con señas de alto y siga se ganó que los más amables le dieran unas monedas.

Volvió a sentarse a los pies de los árboles, a donde había estado descansado a ratos. Agarró aire, dando respiro al entero de su cuerpo. Hubiera querido cerrar los ojos, pero el hambre no se iba y a ella se unió un picor bajo las axilas y entre los cabellos. Maldijo y se rascó para aliviarlo. Para ese momento no era necesario huir del sol pues este estaba por caer, pero en los hilos de sudor bajo su camiseta quedaron las marcas de soportarlo. Antes de irse de ahí, contó cuarenta y dos pesos como quien cuenta una fortuna. Los autos habían dejado de llegar, así que reanudó su trayecto.

La noche sobre él lo impulsó a alejarse de las avenidas principales y tomar las calles estrechas de un barrio. Entonces, el aroma a grasa desprendida de la carne al asarse lo catapultó al origen: un carro de comida callejera. Sin acercarse mucho, evaluó los precios en el cártel donde una lista anunciaba lo que vendían. Tras unos minutos, la parada hizo que sus bienes se redujeran a siete pesos, un refresco y un taco que devoró en dos mordidas. Luego dio el último trago de la botella y se alejó a grandes zancadas; al taquero no le había agradado tenerlo de cliente y solo la intercesión de su compañera lo había hecho atenderlo.

#753 en Novela contemporánea

#63 en Joven Adulto

amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia

Editado: 23.02.2026