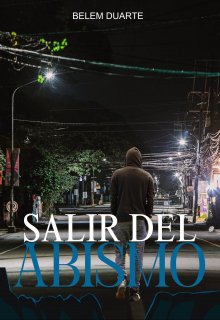

Salir del abismo

3

El cansancio del primer día le cayó encima, igual a mazo directo a la cabeza que lo plantó en el sitio que pisaba, como si perteneciera a esa nada y no tuviera razón para seguir andando. Pasaba de la medianoche y la calma absoluta de aquel barrio lo instigó a dejarse vencer por el peso de las horas. Vio a su alrededor. Transitaba una calle de pavimento agrietado, donde los señalamientos hacía tiempo habían perdido forma y envolturas se acumulaban en las aceras; cables de electricidad colgando de postes deteriorados cruzaban el cielo sin estrellas; luz de faroles instalados en décadas pasadas alumbraban aquello: un limbo del que era amo y señor en ausencia de otra presencia humana.

Las avenidas y callejuelas desconocidas representaban una complejidad distinta y, a pesar del espacio abierto, no había a donde ir.

Aquello era una cárcel demasiado grande. Sobrio, era imposible negarlo.

No llevaba nada a la espalda, aun así, sacudió los hombros y movió el cuello. Evaluó con ojos filosos. En las ventanas de las viviendas no había focos encendidos. A las casas, todas de una sola planta y muros descascarados, como piel vieja que necesita mudarse, las resguardaba herrería de la que ya no sé fabricaba.

Giró la cabeza a un último punto, un callejón a su derecha cuyo único guardián era un árbol y unos bloques de construcción que formaban un muro bajo. No había ventanas hacia ese túnel oscuro, lo que le dio confianza para guarecerse detrás de los bloques. La iluminación tenue le permitió ver apenas; los insectos serían una incomodidad menor, se conformó con no encontrar heces de animales callejeros, vidrios ni a otro vagabundo. A continuación, cubrió su cabeza con la capucha de la sudadera y se tendió en el suelo: una cama dura, pero necesitada que, en complicidad con el agotamiento, logró hacerlo cerrar los ojos.

Despertó con la brisa matutina y el encendido ruidoso de un motor impactando sus oídos. Abrió los ojos de golpe, sin moverse. Las extremidades entumecidas y heladas contagiaron de frío todo su interior, haciéndolo castañear los dientes en medio de un resoplido.

Minutos después, el vehículo se puso en marcha y fue hasta ese momento que decidió asomarse a la calle. El paisaje era igual, pero bajo la luz del amanecer, le resultó menos confiable. Sin perder tiempo, dejó la dureza del suelo, orinó de cara al muro cercano y se fue de ahí antes de que otro habitante saliera de su casa.

Con el estómago contraído, tierra en la ropa que no logró sacudir y la fiel compañía de su olor corporal, fue al mismo espacio comercial donde había recibido las primeras monedas. Aunque con poco agrado, hubo conductores que tuvieron el buen gesto de darle una ayuda económica; un peso, cinco, todo fue bien recibido. Un guardia lo estuvo observando toda la jornada, no le dijo nada, pero Joel supo que era la última vez que podría estar ahí.

Las horas desfilaron una tras otra. Una toma de agua de riego fue su fuente de líquido vital. Con el letrero “No apta para consumo humano” a su lado, se estuvo llenando las tripas hasta que cayó la tarde, seguida de la oscura soledad. Aquella ciudad era tranquila en comparación a la suya, la mayoría de la gente desaparecía al caer la noche. Entonces regresó al puesto de tacos. El hombre se mostró igual de hostil. Por fortuna, él podía pagar y, cuando la mujer que atendía el puesto junto a su compañero le dio un taco extra, escuchó a este mascullar:

—Pinche madre, Bertha. Ya lo vamos a tener aquí a diario.

—Pues es cliente.

El hombre gruñó y siguió moviendo la carne en la plancha.

Joel terminó rápido su comida y se alejó rumbo a un parque que había visto en la mañana. Yerbajos saturaban las partes verdes y una zona infantil de juegos metálicos quebrados lo convenció de que ahí no se paraba nadie… al menos nadie que pudiera evitar que pasara ahí la noche. Antes de llegar, pasó por una tienda de abarrotes. Si bien era tarde, le extrañó verla cerrada. Sin embargo, lo que realmente lo dejó sin aliente fue el gran moño negro colgado en la puerta. Un escalofrío le recorrió la espalda; odiaba cualquier cosa que oliera a luto. No obstante, se concentró en su objetivo: el par de cajas de cartón que habían dejado junto a unas bolsas de basura. Eran de buen tamaño, le servirían.

En el parque no había otro como él y eso facilitó adueñarse del mejor rincón: una banca flanqueada por la salvaje vegetación y alejada de la calle. Deshizo la primera caja y con ella cubrió una parte de la que sería su cama por esa noche. La otra caja le sirvió como manta.

El amanecer del tercer día llegó como parte de un bucle infinito, con el ruido matutino del escaso tráfico de la zona.

En los períodos donde el alcohol se volvía su todo solía perderse de tres a cuatro días. Podía no comer, podía dormir en el suelo, pero no así: sin una gota de licor. Sin eso, un hormigueo comenzó a apoderarse de su piel, se metió debajo, como si devorara su carne y fuera imposible arrancarlo.

Se levantó de golpe, con el cuerpo exigiéndole satisfacer necesidades básicas. Lo hizo en el cobijo del abandono. Luego, se sacó la sudadera y camiseta; la frescura matinal se sintió fuera de lugar, como algo que sabes que está, pero que no alcanzas a sentir. Bebió agua de otra llave para riego que encontró cerca, lavó con el mismo líquido su cara, brazos y axilas, lo que pudo antes de llamar mucho la atención. Finalmente, y pese al calor que anticipaba para el medio día, volvió a ponerse la camiseta y la sudadera; no quería arriesgarse a perder ninguna de las dos.

#752 en Novela contemporánea

#62 en Joven Adulto

amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia

Editado: 23.02.2026