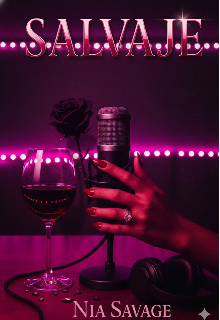

Salvaje

Capítulo 14: “La Vergüenza Como Moneda”

El estudio estaba silencioso. Sin café, sin batido de fresas, sin nada. Solo yo, el micrófono, y la música de fondo—un blues con un toque de guitarra traviesa que parecía entender perfectamente lo que estaba a punto de contar.

Ajusté el micrófono y exhalé largo, seguido de una risa que era a la vez avergonzada y cínica.

—¿Encendieron su sarcasmo, Mis Salvajes? —dije, sintiendo el peso de lo que venía—. Porque hoy toca hacer algo que duele más que pagar impuestos: confesar una de esas vergüenzas que tienes enterrada en el sótano del alma, junto al recuerdo de tu primer flequillo y esa vez que intentaste hacer Zumba.

Tomé un momento antes de continuar.

—Me escribe Daniela, y me lanza un desafío que, seamos sinceras, es una bomba de humildad: “Nia, ¿alguna vez has hecho algo tan vergonzoso que te dé pena contarlo? Y si sí… ¿te atreves?”

Hice una pausa dramática.

—¿Que si me atrevo? Claro que me atrevo. Pero pido inmunidad diplomática y que nadie me juzgue más de lo que ya me juzgo yo misma. Porque les voy a contar la historia de cómo, con diecisiete años, financié con mi propio dinero la mediocridad de alguien que no me merecía.

Respiré profundamente.

—Sí, lo leyeron bien. Yo era el banco, la logística y el público de un espectáculo que ni siquiera era bueno.

Acto I: El elenco de esta tragedia adolescente

—Nuestra obra se titula: “Nia y el Vago: Un Romance Financiado por Papá” —comencé, adoptando ese tono de narradora de tragedia griega—. Personaje Uno: Yo. Una Nia de diecisiete años, hambrienta de amor, con más hormonas que sentido común, y una beca de voleibol que no me alcanzaba para pagar mi propia dignidad.

—Personaje Dos: Jean. El “novio”. Diecinueve años. Vivía con sus padres y su tía. No trabajaba. Su mayor talento era respirar y cobrar. Tenía el encanto de una toalla mojada y la ambición de un caracol.

—Personaje Tres: Mis padres. Los patrocinadores involuntarios de mis encuentros. Les pedía dinero para “libros” o “salidas con amigas”. Yo era una pequeña delincuente financiera.

Tomé un respiro, preparándome para la parte más difícil.

—La premisa era simple: Jean quería intimidad. Yo quería que me quisieran. Él no tenía dinero. Yo no tenía auto. La ecuación era perfecta para el desastre.

Acto II: La logística del desastre

—Imaginemos la escena —dije, sintiendo cómo mi voz adoptaba un tono más bajo, más confesional—. Dos adolescentes caminando hacia un motel. No en un auto con vidrios polarizados. No en un taxi discreto. Caminando. Como si fuéramos a comprar pan. Con una mochila donde yo cargaba: condones que yo compraba, toallitas, y la ilusión de que eso era el amor.

Golpeé la mesa suavemente, como castigándome.

—El ritual era así: Yo sacaba el dinero. Lo juntaba centavo a centavo. Lo de mi beca, lo que le robaba a mis padres, lo que encontraba en el sofá. Era como Ocean’s Eleven, pero patético.

—Caminábamos hasta el motel más barato y turbio del barrio. El que por veinte dólares te daba tres horas y una sospecha de herpes en las sábanas.

Mi voz se volvió más amarga.

—Jean esperaba afuera como un príncipe consorte mientras YO pagaba en la recepción, sintiendo la mirada de desprecio del recepcionista que me veía la cara de “esta idiota otra vez”.

—Subíamos. Él actuaba como si fuera su apartamento. Se tiraba en la cama y decía: “Bueno, ¿qué esperas?”.

Me reí, pero era una risa que dolía.

—Lo peor no era pagar. Lo peor no era caminar. Lo peor era que él era pésimo. Pésimo. Como “¿esto es todo?” multiplicado por “¿ya terminó?”. Era rápido, egoísta y creía que un gemido falso era un cumplido. Yo, en mi estupidez romántica, pensaba: “Bueno, al menos estamos juntos. Esto es intimidad.”

Hice una pausa, dejando que la ironía resonara.

—¡Intimidad, Mis Salvajes! Yo confundía encuentros rápidos en un motel de mala muerte con intimidad. Merecía que me robaran el dinero.

Acto III: El final

—Todo terminó cuando, después de meses de ser su proveedora sin beneficios reales, me cansé —continué, sintiendo cómo la rabia y la vergüenza se entrelazaban—. Un día me negué a pagar. Le dije que no tenía dinero. Su respuesta fue épica, brutal, absolutamente honesta: “¿Y entonces para qué me citas?”.

Dejé que eso resonara.

—Sí. Lo dijo en serio. Para él, yo era un servicio que debía proveer. Nada más.

Mi voz bajó a casi un susurro.

—¿Y saben qué hizo? Consiguió a alguien más. Una señora mayor con auto, con apartamento, que realmente tenía dinero. Y la ironia es tan perfecta que es casi patetica: La usó para pagar todo lo que yo no podía, y ella lo aceptó, probablemente sintiéndose afortunada.

Acto IV: La moraleja

—¿Qué aprendí de esta experiencia que me da vergüenza hasta el día de hoy? —pregunté, más a mí misma que a mi audiencia—. Primero: Si tienes que pagar por la compañía de alguien en esa manera, simplemente no lo hagas. El acto de pagar debería ser una alarma de fuego.

—Segundo: El “amor” no debería doler en la cartera. Si estás financiando la flojera de alguien más, no estás en una relación. Estás en un programa de subsidio para hombres inútiles.

—Tercero: El solo acto de caminar hacia un lugar así debería ser tu señal de que algo está terriblemente mal. Si el destino es tan bajo que se puede llegar a pie, corre en dirección contraria.

—Cuarto: Tu primer amor no tiene que ser una tragedia económica. El mío lo fue. Aprendí a las malas que si él no se esfuerza, no vale un peso. Literalmente.

Consejo salvaje

—Si te encuentras en una situación similar, haz esto —dije, mi voz adopando un tono más firme—. Corta los fondos. Inmediatamente. Que se busque la vida. Que consiga a alguien más que lo mantenga, como pasó con Jean.

—Reclama tu dignidad. No eres un banco. No eres una agencia de viajes. Eres una mujer, y mereces alguien que contribuya, no que extraiga.

—Y ríete de lo estúpida que fuiste. Porque, seamos honestas, en el fondo es tan absurdo que solo queda reírse para no llorar.