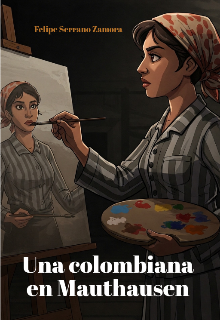

Una colombiana en Mauthausen

PARTE 3: LOS DÍAS EN MAUTHAUSEN

Capítulo 7

Mauthausen, Austria, 1943

El tren chirriaba y se quejaba con cada sacudida, como si supiera que su carga era de almas en pena. El vagón en el que viajaban Sofía y Lucile estaba lleno de cuerpos apretujados, un mar de rostros demacrados y ojos hundidos. El aire dentro de la caja de madera era denso, una mezcla de sudor, miedo y desesperanza. Apenas había espacio para moverse, y las pocas rendijas en las paredes solo dejaban entrar ráfagas de aire helado, insuficientes para aliviar el asfixiante calor de tantos cuerpos juntos.

Las manos de Sofía y Lucile permanecían entrelazadas, aferrándose la una a la otra como un ancla en medio de la tormenta. Desde que las habían subido al tren, no habían dejado de temblar.

—¿Depuis combien de temps sommes-nous ici? (¿Cuánto tiempo llevamos aquí?) —preguntó Lucile, su voz apenas un susurro.

—No lo sé, mi amor... horas, días... Perdí la noción del tiempo —Sofía intentó sonar firme, pero su garganta se sentía seca, como si se hubiese tragado el polvo del suelo.

En la penumbra, algunos sollozaban, otros murmuraban oraciones en distintos idiomas. Un anciano se apoyaba contra la pared con la cabeza gacha, sus labios murmuraban algo en polaco. Una mujer con un bebé en brazos intentaba calmarlo, meciéndose con torpeza. No quedaban lágrimas en los ojos de muchos. Solo un silencio sofocante, interrumpido por el traqueteo del tren.

Después de lo que pareció una eternidad, el tren se detuvo de golpe. Un estruendo metálico sacudió los vagones, y el murmullo dentro del vagón se convirtió en un gemido colectivo de incertidumbre. Afuera, se escuchaban voces autoritarias y el ladrido de perros.

De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y la luz tenue de la madrugada. Un grupo de guardias de la SS esperaba afuera, sus rostros duros como el acero. Sus siluetas se recortaban contra la nieve sucia y las farolas mortecinas que apenas iluminaban la estación.

—¡Schnell! ¡Raus! (¡Afuera! ¡Rápido!) —gritó un oficial en alemán, golpeando la madera con la culata de su rifle.

El miedo oprimió el pecho de Sofía. Tomó la mano de Lucile con más fuerza y juntas se levantaron, siguiendo el flujo de cuerpos que descendían del vagón. Sus piernas temblaban al tocar el suelo helado.

Frente a ellas, una visión infernal se desplegaba. Una serie de edificios grises y desolados se alzaban como espectros en la bruma de la mañana. Cercas de alambre de espino se extendían por todas partes, coronadas con torres de vigilancia donde sombras humanas observaban con indiferencia.

—Mauthausen... —murmuró alguien a su lado.

El peso del nombre cayó sobre Sofía como un martillo. Había escuchado rumores sobre aquel lugar. Un campo de concentración en Austria, conocido por su crueldad, por sus canteras donde los prisioneros eran forzados a trabajar hasta la muerte. La realidad del sitio se instaló en su corazón como un peso insoportable.

Los guardias los empujaban con gritos y golpes para que avanzaran. Un perro pastor alemán saltó sobre un hombre que se había caído, arrancándole un grito de pavor. Nadie se detuvo a ayudarlo. Nadie se atrevió.

Sofía y Lucile caminaron con la multitud, hasta que fueron conducidas a un barracón donde las hicieron formar filas.

Un oficial con un abrigo negro y guantes de cuero sostenía una lista. Su expresión era de aburrimiento absoluto, como si estuviera revisando un inventario de objetos sin valor.

—¿Namen? (¿Nombres?) —preguntó con voz monótona.

—¡Sprechen Sie mit! (¡Hablen!) —exigió con brusquedad cuando nadie respondió de inmediato.

Sofía tragó saliva y levantó la barbilla.

—Sofía Beatriz Reyes Piedrahíta —dijo con voz temblorosa.

—Lucile Marguerite Laurent —Lucile apenas pudo pronunciar su nombre.

El oficial no levantó la vista. Simplemente anotó algo en su cuaderno y luego arrancó dos pequeños trozos de papel.

—Nummer 68259 —dijo mecánicamente, entregándole el papel a Sofía.

—Nummer 68260 —le entregó el otro a Lucile.

Eran números. Solo eso.

Antes de que pudieran siquiera procesarlo, un guardia las empujó hacia un área más adelante. Allí, varias mujeres aguardaban en fila, algunas sollozaban en voz baja. Otras miraban al vacío, como si ya estuvieran muertas por dentro.

—¡Strippen! (¡Desnúdense!) —ordenó una mujer con uniforme de guardia.

Sofía sintió su piel erizarse. Lucile la miró con pánico. Alrededor, algunas mujeres obedecían de inmediato, otras dudaban solo para ser golpeadas con porras de madera.

No tenían opción.

Con manos temblorosas, Sofía se desabrochó la blusa y la dejó caer al suelo. Lucile hizo lo mismo, sus mejillas encendidas de vergüenza. Cada prenda que dejaban atrás era un pedazo de su dignidad arrancado a la fuerza.

Cuando estuvieron completamente desnudas, las hicieron avanzar hacia una sala helada donde las esperaban unas mujeres con tijeras. Sin una palabra, empezaron a cortarles el cabello. Mechones enteros caían al suelo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando las tijeras rozaron su cuero cabelludo.

Después, fueron llevadas a otra sala donde las rociaron con un líquido frío y picante. Un desinfectante que ardía en la piel. Algunas gritaron, otras se estremecieron sin emitir sonido.

Finalmente, les entregaron uniformes de rayas. Telas ásperas, demasiado grandes para sus cuerpos, con un triángulo rojo cosido al pecho. Prisioneras políticas.

Lucile se abrazó a sí misma, tiritando.

—Nous ne sommes plus que des chiffres... (Ahora somos solo números...) —murmuró con un hilo de voz.

Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía, pero se obligó a mantenerse firme.

—No olvidemos quiénes somos, Lucile. Somos más que esto.

Lucile la miró con ojos empañados. Sofía no estaba segura de si creía en sus propias palabras, pero sabía que si dejaban de recordarse a sí mismas, si se rendían, entonces ya habrían perdido la batalla.