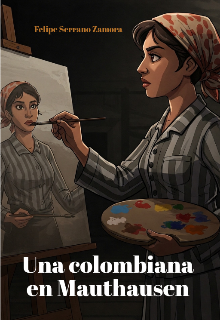

Una colombiana en Mauthausen

PARTE 6: UNA DOBLE VIDA

Capítulo 25

Preparativos y despedidas

Las semanas previas a su partida estuvieron marcadas por un silencio contenido en la casa de los Reyes. Sofía sentía el peso de cada mirada de su madre y la preocupación disimulada de su padre. Hernán, su hermano, intentaba distraerla con charlas triviales, pero ella sabía que todos eran conscientes de la inminente despedida.

En su habitación, la maleta yacía abierta sobre la cama. No tenía muchas pertenencias, pero cada objeto que decidía llevar parecía cargar una historia propia. Dobló cuidadosamente sus vestidos sencillos y su abrigo de lana, que su madre había remendado más veces de las que podía recordar.

Sobre la mesa de noche, la pequeña muñeca de Lucile descansaba con la cabeza ladeada. Sofía la tomó entre sus manos con delicadeza, como si al hacerlo pudiera revivir los días en que su amada la sostenía contra su pecho. Era todo lo que quedaba de ella, de su risa en París y en Lyon, de su valentía en Mauthausen, de sus sueños que nunca pudieron cumplirse.

—Te llevaré conmigo amor mío —susurró, colocando la muñeca en la maleta, junto con el diploma y un cuaderno de bocetos.

Sabía que Bogotá no le ofrecería una bienvenida cálida, pero era un nuevo comienzo. Lo único que le pertenecía realmente era su arte y los recuerdos que la definían.

Conversaciones nocturnas

La noche anterior a su viaje, el ambiente en casa era denso. La cena transcurrió entre frases cortas y miradas que se evitaban. Finalmente, después de recoger los platos, Doña Beatriz se sentó junto a Sofía en la sala, con las manos entrelazadas sobre su regazo.

—¿Tienes todo listo? —preguntó con un tono contenido.

—Sí, mamá —respondió Sofía, aunque sabía que su madre no hablaba solo del equipaje.

—No es tarde para cambiar de opinión —intervino Don Alberto desde su sillón, con el cigarro apagado en la mano.

Sofía negó con la cabeza.

—Tengo que ir, papá. Necesito encontrar mi camino.

Doña Beatriz suspiró y le tomó las manos.

—Solo prométeme que escribirás. No quiero enterarme de ti por terceros.

—Lo prometo.

La madre asintió con una sonrisa melancólica y besó su frente. En ese instante, Sofía entendió que su madre había aceptado su decisión, aunque en su corazón siempre desearía retenerla.

Hernán entró con una pequeña caja de madera.

—Para ti —dijo, entregándosela.

Sofía la abrió con curiosidad. Dentro, encontró un pequeño broche de plata con forma de estrella.

—Era de la abuela —explicó Hernán—. Pensé que te gustaría llevarlo contigo.

Sofía sintió un nudo en la garganta, pero sonrió con gratitud.

—Gracias.

Se abrazaron con fuerza, como si con ese gesto pudieran retener el tiempo un poco más.

Última noche en casa

Sofía no pudo dormir. Miró el techo, escuchando el tictac del reloj en la pared. Su mente viajaba entre recuerdos de París, Lyon, Mauthausen y los días en Medellín. Se preguntó qué diría Lucile si pudiera verla en ese momento.

Se levantó y abrió su cuaderno de bocetos. Bajo la luz tenue de la lámpara, comenzó a dibujar el rostro de su amada, inmortalizándola una vez más en el papel.

Sabía que su viaje a Bogotá no solo era una búsqueda de futuro, sino un intento de reconciliarse con su pasado.

Mañana, todo cambiaría.

La estación del tren

El motor del auto de Hernán vibraba suavemente mientras avanzaban por las calles aún húmedas por la lluvia de la madrugada. Sofía, en compañía de su familia, observaba por la ventana cómo la ciudad despertaba con parsimonia, con obreros caminando hacia sus trabajos y vendedores ambulantes montando sus puestos en las esquinas.

El vehículo se detuvo frente a la estación del tren. Hernán apagó el motor y giró hacia ella con una leve sonrisa.

—Llegamos.

Sofía tomó su maleta con firmeza. Antes de que pudiera abrir la puerta, Don Alberto bajó primero y, sin decir nada, tomó el baúl para ayudarla. Sofía lo miró con gratitud mientras caminaban hacia la entrada.

La estación estaba llena de viajeros. Algunos se despedían con lágrimas, otros con sonrisas, y muchos con la indiferencia de quien ya ha hecho aquel trayecto demasiadas veces. El aroma a carbón, metal y café barato flotaba en el aire, mezclado con el murmullo de voces apresuradas y el silbido de los trenes listos para partir.

Su madre tenía los ojos húmedos, aunque intentaba mantener la compostura.

Don Alberto, con su porte rígido, fue el primero en hablar cuando Sofía se detuvo frente a ellos.

—¿Segura de esto? —preguntó con voz grave.

—Sí, papá —respondió Sofía con determinación.

Su madre alisó el cuello de su abrigo, un gesto que hacía desde que era niña.

—Cuídate, mijita —dijo en un susurro quebrado—. No dejes que nadie te pase por encima.

—Te escribiré en cuanto llegue —prometió Sofía, sosteniendo la mano de su madre por un instante antes de girarse hacia su padre.

Don Alberto le puso una mano en el hombro.

—Eres fuerte, hija. No dejes que nada ni nadie te haga dudar de eso.

Sofía asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir.

Hernán le tendió un pequeño paquete envuelto en tela.

—Un poco de pan y bocadillo para el camino. Y recuerda, si las cosas se ponen feas, siempre puedes volver.

—Gracias, Hernán —dijo Sofía con una sonrisa.

El silbato del tren anunció la inminente partida.

—Es hora —murmuró.

Sin más palabras, abrazó a su madre, a su padre y a su hermano. Luego, con el equipaje en una mano y el corazón latiendo con fuerza, subió al vagón.

Desde la ventanilla, los vio por última vez antes de que la estación quedara atrás.

Por primera vez en años, sintió que el destino le pertenecía.

El viaje

El tren se sacudió levemente cuando arrancó, dejando atrás la estación y todo lo que Sofía había conocido hasta entonces. Se acomodó en su asiento junto a la ventana, con la maleta a sus pies y el pequeño paquete de Hernán sobre su regazo.