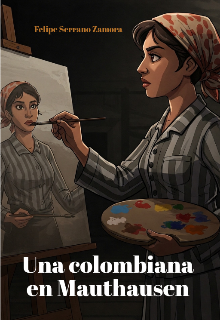

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 28

Un Nuevo Refugio

El sol de la mañana se filtraba tímidamente por la ventana de la pequeña habitación de Sofía en la pensión El Refugio. La luz dorada resaltaba el polvo suspendido en el aire, como pequeñas partículas danzantes en un escenario invisible. Sofía se sentó en el borde de la cama, observando sus escasas pertenencias: una maleta gastada, su cuaderno de bocetos, donde los rostros y paisajes de su pasado se mezclaban con trazos de un futuro incierto, y sobre la mesa de noche, la pequeña muñeca de Lucile, su compañera silenciosa.

Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la embargaba. Su estadía en la pensión había sido breve, un paréntesis en su llegada, pero Matilde, la dueña, le había brindado un refugio momentáneo, un respiro necesario, sin hacer demasiadas preguntas. Aun así, Sofía sabía que su tiempo allí había terminado, que debía seguir adelante, aunque el destino fuera incierto.

Se puso el abrigo, sintiendo el frío de la mañana calar en sus huesos, y tomó su equipaje. En el pasillo, el aroma a café recién hecho le recordó la rutina de las mañanas en Medellín, la calidez de su viejo hogar. Matilde la esperaba en la recepción, removiendo con parsimonia una taza de porcelana, sus ojos llenos de una preocupación maternal.

—¿Tan temprano te vas, niña? —preguntó con su voz grave, pero llena de ternura.

—Sí. Conseguí un lugar donde quedarme —respondió Sofía, sin dar demasiados detalles, protegiendo su pasado y sus miedos.

Matilde la observó con atención, como si pudiera ver más allá de sus palabras, adivinando las sombras que la perseguían.

—Ten cuidado, mija. Bogotá no es fácil para una mujer sola. Y menos para una mujer con tu historia —dijo con un tono de advertencia.

Sofía asintió con una sonrisa tenue, un gesto de agradecimiento y despedida, antes de salir a la calle, enfrentándose al bullicio de la ciudad.

Las calles de Bogotá despertaban con el bullicio incesante de la capital. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos, ofreciendo desde café caliente hasta flores recién cortadas, los obreros caminaban apresurados hacia sus trabajos, y el sonido lejano del tranvía se mezclaba con los pregones de las plazas, creando una sinfonía caótica y vibrante.

Sofía avanzó con paso firme, aunque su corazón latía con incertidumbre, hasta El Rincón del Rosario. El edificio, con su fachada gastada y sus ventanas empañadas, parecía un lugar ajeno al tiempo, un refugio para almas perdidas. En la entrada, un tablón de anuncios exhibía ofertas de trabajo, una luz de esperanza en medio de la oscuridad.

"Se solicita:

- Pintora de arte: Se valorará experiencia y creatividad.

- Camarera y acompañante (habitación incluida): Se busca persona amable y de buena presencia."

Sus ojos recorrieron la lista, deteniéndose en cada palabra. Su talento como pintora, su pasión desde niña, podía ser útil, una forma de expresar su mundo interior. Pero la otra opción... Recordó los años en Francia, sirviendo café en medio de la guerra, sintiendo las miradas inquisitivas de soldados y espías, los peligros acechando en cada esquina. También recordó lo que vino después: los meses en una casa de citas en París, las risas falsas, las noches de dolor que quería olvidar.

—¿Pensando en cuál elegir? —una voz familiar interrumpió sus pensamientos, trayéndola de vuelta al presente.

Teresa estaba recostada contra el marco de la puerta, maquillando su rostro con destreza, una sonrisa enigmática en sus labios.

—No sé qué responder —admitió Sofía, sintiéndose vulnerable.

—Bueno, al menos aquí nadie te obliga a nada. Tú decides —Teresa le guiñó un ojo, un gesto de complicidad, y la invitó a entrar en el café-bar.

El interior del café-bar estaba envuelto en una penumbra acogedora, iluminado por lámparas tenues que creaban sombras misteriosas, y el reflejo de botellas alineadas tras la barra, como joyas en un tesoro oscuro.

Aníbal, un hombre robusto con una mirada aguda, la observó desde el otro lado del mostrador, evaluándola con su experiencia.

—Así que tú eres la nueva de que Teresa habló —dijo con voz ronca, sin rodeos.

Sofía asintió, sintiendo el peso de su mirada.

—Vi los anuncios. Busco trabajo —dijo con voz firme, tratando de ocultar su nerviosismo.

Elena Moreno, una mujer de porte serio y mirada un poco calculadora, cruzó los brazos, adoptando una postura de autoridad.

—Tienes un gran talento con lo que aprendiste en Francia. ¿Y tienes experiencia para el otro anuncio? —preguntó directamente.

—Trabajé en cafés en París y Lyon —respondió Sofía, sin entrar en detalles.

—¿Y como acompañante? —Elena arqueó una ceja, esperando una respuesta sincera.

Sofía sintió un nudo en el estómago, la lucha interna entre la necesidad y el miedo. No tenía sentido mentir, no en ese lugar.

Para ella, el mundo pareció detenerse, como si el tiempo se hubiera congelado. Los recuerdos de Mauthausen la golpearon con brutalidad: el horror, la pérdida, la lucha por sobrevivir. Su premio. Su condena. Y volviendo a recordar las noches en la casa de citas en París, donde aprendió a fingir sonrisas, a apagar su mente mientras otros reclamaban su cuerpo, su alma.

Cerró los ojos un segundo, buscando fuerza en su interior, antes de responder.

—Sí.

Elena asintió, sin pedir más detalles, respetando su silencio.

—Bueno, pues tienes los dos puestos. Carmen te ayudará a instalarte —dijo antes de girarse y desaparecer entre las sombras del bar.

Carmen De Leyva, una mujer de mediana edad con rostro melancólico y cabello lacio, apareció a su lado con una sonrisa cansada, resignada.

—Bienvenida al infierno —susurró con ironía, pero con un toque de calidez.

Sofía sonrió levemente, agradeciendo su sinceridad.

—¿Hace cuánto trabajas aquí? —preguntó, buscando un poco de compañía en ese lugar desconocido.