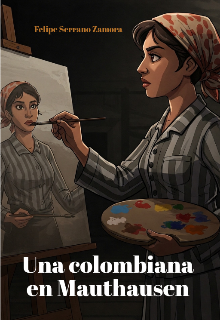

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 29

El precio del arte

El ruido de la calle se filtraba por la ventana cuando Sofía abrió los ojos. La luz tenue del amanecer pintaba sombras sobre las paredes descascaradas de su pequeña habitación en El Rincón del Rosario. Se estiró lentamente, sintiendo el cansancio de la noche anterior aún en los músculos, y se obligó a levantarse.

El café-bar aún dormía, pero en unas horas volvería a llenarse de risas ruidosas, humo de cigarro y canciones entonadas con más pasión que talento. Sofía se colocó un vestido sencillo y se recogió el cabello en un moño improvisado antes de bajar las escaleras.

—Madrugadora, ¿eh? —la voz de Elena la detuvo en la puerta del pasillo.

Sofía se giró y vio a la jefa de las camareras apoyada contra el marco de la cocina, con una taza de café en la mano. Elena era una mujer de rostro severo y ojos que lo habían visto todo, pero con un aire de cansancio que traicionaba su dureza.

—El sol no espera a nadie —respondió Sofía con una sonrisa leve.

Elena tomó un sorbo de su café y la observó con curiosidad.

—¿Todavía crees que vas a seguir tu carrera como pintora?

Sofía sintió el peso de la pregunta. A veces ella misma lo dudaba. Bogotá no era París, y las calles de la ciudad no estaban llenas de marchantes de arte buscando nuevos talentos.

—No sé si carrera... pero si dejo de pintar, ¿qué me queda?

Elena soltó una risa seca.

—Mucha gente aquí dejó sus sueños colgados en la percha. Mira a Carmen, quería ser poeta. Mira a Teresa, pensó que viviría de su voz. ¿Sabes cuántas muchachas como tú han pasado por aquí?

Sofía bajó la mirada.

—No voy a dejarlo —dijo, con más determinación de la que sentía.

Elena la observó en silencio por un momento, luego desapareció en la despensa y volvió con algo envuelto en un paño.

—Toma —dijo, extendiéndoselo.

Sofía lo tomó con cuidado y, al desenvolverlo, encontró un estuche de madera con un juego de pinceles. No eran nuevos, pero estaban en buen estado.

—¿De dónde...?

—Eran de mi hermano —murmuró Elena—. Quiso ser artista, pero la vida no lo dejó. No dejes que te pase lo mismo.

Sofía sintió un nudo en la garganta.

—Gracias.

Elena hizo un gesto con la mano, como si quisiera ahuyentar cualquier muestra de sentimentalismo.

—Anda, vete antes de que me arrepienta.

Sofía salió con los pinceles bien sujetos contra su pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien creía en ella.

A la semana siguiente, por la tarde, el Rincón del Rosario bullía con su acostumbrado ajetreo. Sofía, con un trapo húmedo en una mano y un martillo en la otra, se afanaba en colgar uno de sus cuadros en una de las paredes del café-bar. Era un retrato de una mujer con mirada melancólica, inspirada en un rostro que aún vivía en su memoria, la que había elogiado Elena. Los colores suaves contrastaban con la crudeza del lugar, pero nadie se quejaba. Teresa había insistido en que valía la pena intentarlo.

—Si los clientes van a gastar su plata en trago y mujeres, por lo menos que vean algo bonito mientras lo hacen —le había dicho con una sonrisa burlona.

Sofía se subió en una silla para ajustar el cuadro cuando notó que alguien la observaba desde la entrada.

Era una mujer alta, de cabello rubio recogido en un moño suelto. Vestía un abrigo elegante, poco común en ese lado de la ciudad. Sus ojos claros recorrieron el local con una mezcla de curiosidad y escepticismo antes de detenerse en Sofía.

—C'est magnifique (Es magnífico)... —murmuró la mujer, con un acento inconfundiblemente francés.

Sofía se sobresaltó y bajó de la silla, girándose hacia la recién llegada.

—¿Disculpe?

—Votre peinture (Tu pintura) —dijo la mujer en francés—. Elle est belle (Es hermosa).

Sofía parpadeó, sorprendida. Hacía tiempo que no escuchaba otra lengua.

—Merci (Gracias)... —respondió, todavía insegura.

La mujer se acercó más, sin apartar la vista del cuadro.

—¿Es tuyo? —preguntó en un español muy fluido.

—Oui (Si).

La mujer sonrió y extendió una mano.

—Me llamo Marie Claire.

—Sofía.

Marie Claire inclinó la cabeza, analizándola con la misma atención con la que había examinado la pintura.

—¿Cuánto pides por ella?

El corazón de Sofía dio un vuelco. Nadie le había preguntado eso con verdadero interés en mucho tiempo.

—No estoy segura...

—Dame un número.

Sofía tragó saliva. No quería regalar su trabajo, pero tampoco quería ahuyentar a una posible compradora.

—Doscientos pesos.

Marie Claire asintió sin dudar y sacó su billetera.

—Te daré trescientos.

Sofía abrió los ojos con incredulidad.

—¿Por qué más?

—Porque lo vale.

Marie Claire deslizó los billetes en la mano de Sofía y luego, con una sonrisa traviesa, agregó:

—Y porque me gustaría que me enseñaras más de tu arte... en privé (en privado).

El tono de su voz dejó claro lo que quería decir. Sofía sintió un escalofrío recorriendo la espalda. No por miedo, sino por el inesperado recuerdo que despertó en su mente.

Lucile.

Las noches en Mauthausen, cuando el horror se detenía por instantes y solo quedaban ellas dos, compartiendo calor bajo una manta delgada, soñando con una vida que nunca llegó.

Sofía tragó saliva y miró a Marie Claire. No se parecía en nada a Lucile, pero en sus ojos había un brillo que le recordaba a ella.

—Mi habitación está arriba —murmuró.

Marie Claire sonrió.

—Alors guide-moi (Así que guíame).

Sofía sintió su propio pulso acelerarse mientras la llevaba escaleras arriba, hacia la pequeña habitación que ahora sentía demasiado íntima, demasiado parecida a un recuerdo que nunca había dejado de doler.

Los ojos de un pasado

La puerta se cerró con suavidad tras ellas. Sofía sintió la presencia de Marie Claire detrás de ella, su perfume delicado pero embriagador llenando el pequeño espacio.