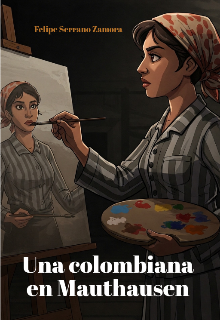

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 32

Bogotá en la distancia

Medellín, septiembre de 1947 – Oficina de Hernán Reyes

El reloj de la oficina marcaba las seis y media de la tarde cuando Hernán Reyes dejó caer los planos sobre su escritorio. Sus ojos repasaron las líneas de construcción con desgano, incapaz de concentrarse en las cifras y cálculos que solían ser su refugio. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar. O, mejor dicho, en otra persona.

Sofía.

Desde hacía meses, la incertidumbre sobre su hermana menor lo perseguía como una sombra alargada. Aunque había recibido la carta que envió a través de la profesora Uribe, algo en sus palabras le había parecido frío, distante. No era la misma Sofía que recordaba de la infancia, la niña con los cabellos despeinados que pintaba en los rincones de la casa sin preocuparse por nada más que sus colores y pinceles. La culpa le punzaba el pecho, ¿había fallado como hermano mayor?

Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos.

—Adelante —dijo con voz apagada.

Emma Carolina apareció en el umbral con una carpeta de documentos en la mano. Vestía un conjunto sencillo, pero elegante, con una falda azul y una blusa blanca. Su expresión se suavizó al notar el ceño fruncido de Hernán.

—Sigues pensando en ella, ¿cierto?

Hernán suspiró y se pasó una mano por el rostro.

—No puedo evitarlo. No responde las cartas como antes, y la última que recibimos… No sé, siento que nos está ocultando algo.

Emma cerró la puerta y se acercó al escritorio, dejando la carpeta a un lado.

—¿Has intentado llamarla?

—No tiene teléfono en casa. La única vez que habló con mamá fue desde una cabina telefónica. Pero la conversación terminó antes de que pudiéramos preguntarle nada.

Emma Carolina se sentó en la silla frente a él y lo miró con ternura.

—Tal vez simplemente necesita espacio. Sofía ha pasado por mucho, Hernán. No es la misma muchacha que se fue a Europa antes de la guerra.

—Lo sé —respondió él con un susurro—, pero eso no significa que deba estar sola.

Emma tomó su mano entre las suyas.

—Si crees que algo no está bien, ve a buscarla.

Hernán apretó los labios y asintió lentamente.

—Pensé en ir en octubre, para su cumpleaños.

—Entonces hazlo. No te quedes con la duda.

Hernán la miró por un instante. Emma Carolina siempre había sido la voz de la razón en su vida, la única persona con quien podía compartir sus preocupaciones sin sentirse juzgado.

—¿Y si no quiere verme? —preguntó con amargura.

Emma sonrió con tristeza.

—Eres su hermano. Te necesita, aunque no lo diga.

Hernán suspiró y asintió, sintiendo cómo la idea de viajar a Bogotá comenzaba a tomar forma en su mente.

La decisión familiar

El reloj de péndulo en la sala marcaba las ocho de la noche cuando Doña Beatriz sirvió el café en la mesa del comedor. La atmósfera en la casa era densa, cargada de una preocupación silente que ninguno de los presentes se atrevía a nombrar en voz alta.

Don Alberto hojeaba el periódico, aunque sus ojos no se enfocaban en las palabras impresas. Hernán, sentado con los codos sobre la mesa, miraba la taza de café sin tocarla. Beatriz, tras servir a su esposo e hijo, tomó asiento y exhaló con cansancio.

—Hoy hablé con Emma Carolina —dijo Hernán de repente, rompiendo el silencio.

Su madre levantó la mirada de inmediato.

—¿Sobre Sofía?

Él asintió.

—Le preocupa tanto como a nosotros. Me dijo que si realmente siento que algo está mal, debo ir a buscarla.

Beatriz se removió en su silla, nerviosa.

—Yo también lo he pensado —confesó—. No sé cuánto más puedo soportar esta incertidumbre. Cada vez que alguien menciona Bogotá, mi corazón se aprieta con miedo.

Don Alberto dejó el periódico a un lado y tomó un sorbo de café.

—¿Y qué planeas hacer, Hernán?

—Había pensado ir en octubre, para su cumpleaños. Pero… no sé si sea suficiente.

Beatriz entrelazó sus manos sobre su regazo.

—Yo quiero verla. Quiero saber la verdad.

—No puedes ir sola, mamá.

—Lo sé. Por eso propongo que vayamos juntos.

Don Alberto la miró con expresión seria.

—¿Estás segura de que quieres hacer ese viaje? No sabemos con qué nos encontraremos.

Beatriz enderezó la espalda, con una firmeza inusual en ella.

—No me importa. Es mi hija. Y si Sofía está en problemas, no la dejaré sola.

Hernán intercambió una mirada con su padre. Sabía que Don Alberto no era un hombre impulsivo, pero también conocía el amor incondicional que sentía por Sofía.

—Podemos ir en abril —sugirió Hernán—. Así tendremos tiempo para organizarnos bien.

Beatriz asintió con rapidez.

—Sí. Abril.

Don Alberto suspiró y asintió con pesadez.

—Está bien. Pero si vamos, lo haremos con cautela. No quiero hacer un escándalo innecesario.

—No lo haremos —prometió Beatriz.

Hernán se reclinó en su silla, sintiendo que una carga se aliviaba de sus hombros. Ya no sería solo una idea vaga en su cabeza. Irían a Bogotá. Encontrarían a Sofía. Y, con suerte, la traerían de vuelta a casa.

Un cumpleaños en la penumbra

Bogotá, octubre de 1947

El viento andino aullaba afuera, un lamento helado que se filtraba por las rendijas de El Rincón del Rosario, mordiendo los huesos de Sofía mientras servía tragos a los clientes. El olor a tabaco barato y aguardiente se mezclaba con el eco de risas huecas, creando una atmósfera densa y opresiva. Octubre no solo traía la lluvia y el frío, sino también su cumpleaños. Pero para ella, aquel día no tenía nada de especial. Solo era otro en la larga lista de noches en las que su existencia se diluía entre pinceles abandonados, copas servidas y los murmullos de los clientes que, después de unas cuantas bebidas, la miraban con ojos hambrientos.

—Sofía —la voz grave de Aníbal la sacó de sus pensamientos. El dueño del lugar la llamaba desde la barra con su típico gesto serio—. Teresa me dijo que hoy es tu cumpleaños.