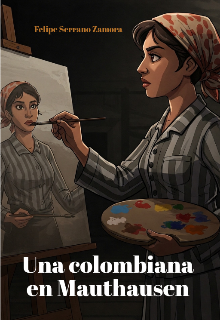

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 34

La llegada a la capital

Bogotá, 9 de abril de 1948 – 12:30 p.m.

El avión aterrizó con un ligero golpe sobre la pista de El Techo, el aeropuerto de Bogotá. El zumbido de los motores aún resonaba cuando Beatriz apretó con fuerza su bolso sobre el regazo, intentando calmar el nudo en su estómago. Desde la ventanilla, la ciudad se extendía bajo un cielo plomizo, con sus tejados de arcilla y sus calles en constante movimiento.

—Llegamos —murmuró don Alberto, acomodando su sombrero mientras echaba un vistazo por la ventanilla.

Hernán, inquieto, ya se había puesto de pie para alcanzar su maleta. Tenía el ceño fruncido desde que abordaron el avión en Medellín y no había hablado mucho durante el vuelo. Bogotá era un misterio, pero lo que realmente lo inquietaba era lo que encontrarían allí.

El aeropuerto estaba abarrotado. Personas llegaban y partían con prisa; algunas, elegantemente vestidas para la IX Conferencia Panamericana; otras, con ropas modestas, se apresuraban entre la multitud. El aire tenía un aroma mezclado de queroseno, café y humo de cigarro.

Tomaron sus maletas y avanzaron hasta la salida, donde una fila de taxis esperaba. Hernán levantó la mano y, en cuestión de segundos, un taxi negro con guardabarros polvorientos se detuvo frente a ellos.

—¿A dónde los llevo? —preguntó el conductor, un hombre de bigote espeso y voz grave.

—A la pensión El Refugio, en La Candelaria —respondió don Alberto mientras ayudaba a Beatriz a subir.

El auto avanzó entre el tráfico pesado, sorteando carretas y peatones apurados. A lo lejos, se erguían los edificios del centro, entre ellos el Hotel Granada, donde se hospedaban los delegados internacionales. Bogotá estaba en plena ebullición: calles llenas, tiendas iluminadas y rumores de discursos políticos que resonaban en cada esquina.

—¿Vienen por la Conferencia? —preguntó el taxista, mirándolos por el retrovisor.

—No. Buscamos a nuestra hija —respondió Beatriz con la voz temblorosa.

El hombre asintió, pero no preguntó más. Bogotá tenía muchas historias como aquella: jóvenes que se iban, padres que los buscaban.

El trayecto duró casi media hora. Cuando llegaron a La Candelaria, las calles se estrecharon y las casas viejas, de balcones de madera, proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines. La pensión El Refugio seguía intacta, con una puerta de madera oscura y una pequeña lámpara colgando sobre la entrada.

Hernán fue el primero en tocar la puerta. Después de unos segundos, doña Matilde les abrió con desconfianza.

—¿Sí?

—Buenas tardes, señora —dijo Beatriz, intentando sonar firme—. Buscamos a Sofía Beatriz Reyes Piedrahíta. Nos dijeron que vivía aquí.

El rostro de la mujer se endureció ligeramente. Sus ojos pasaron de Beatriz a don Alberto y luego a Hernán.

—Sí… Sofía estuvo aquí un tiempo —respondió—, pero hace más de un año que no la veo.

Beatriz sintió que el aire se le escapaba.

—¿Dónde está ahora?

Doña Matilde suspiró y bajó la voz.

—La última vez que la vi, dijo que encontró trabajo y habitación en un café-bar, El Rincón del Rosario.

—¿Café-bar? —Hernán entrecerró los ojos.

—Sí, cerca de la universidad del Rosario. Pero escuchen… —bajó aún más la voz y miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara—. No es un sitio para señoritas bien.

Beatriz sintió un escalofrío.

—¿Qué quiere decir?

—Que es mejor que hablen con ella directamente. Les daré la dirección que ella misma me dejó.

Don Alberto, que hasta entonces se había mantenido callado, carraspeó.

—Gracias por la información. ¿Podemos dejar nuestras cosas aquí por ahora?

—Claro.

Subieron las escaleras hasta una habitación pequeña con una sola ventana. Hernán dejó su maleta en el suelo y pasó una mano por su rostro.

—Tenemos que ir a buscarla ya.

—Sí —asintió Beatriz, aunque su voz apenas era un susurro.

Cuando salieron de la pensión, la ciudad ya había comenzado a adelantar la tarde. Las calles estaban más agitadas de lo normal: grupos de hombres discutían en las esquinas, y en las tiendas de radios se escuchaban discursos de los líderes políticos.

Hernán sintió un escalofrío. Algo estaba a punto de pasar.

—Tenemos que darnos prisa —dijo.

El Bogotazo estaba a solo unas horas de estallar.

El impacto familiar

La luz de la tarde se filtraba tenue por las cortinas deshilachadas del taller de Sofía. Sobre el caballete, el retrato de Marie Claire aún conservaba la frescura de sus últimas pinceladas: la piel blanca con destellos dorados, los ojos entrecerrados, el cabello cayendo en ondas suaves sobre los hombros desnudos. Un retrato que no solo representaba a Marie Claire, sino el deseo, la confusión y la culpa que quemaban a Sofía desde su creación.

Vestida solo con una bata sin amarrar y su ropa interior de encaje desgastado, Sofía observaba el cuadro con una mezcla de fascinación y angustia. ¿Por qué lo había guardado? ¿Por qué, a pesar de todo, no podía deshacerse de él?

Entonces, los golpes en la puerta la hicieron girarse de golpe.

—Sofía, c'est moi (Sofía, soy yo) —dijo una voz inconfundible.

Su corazón se apretó. Marie Claire.

Sofía tardó un par de segundos en reaccionar antes de abrir. Marie Claire entró con su elegancia habitual, envuelta en un abrigo color burdeos, su expresión indescifrable.

—No pensé que volverías —murmuró Sofía, evitando su mirada.

Marie Claire dejó el bolso sobre la mesa y se acercó lentamente al caballete. Sus dedos rozaron el lienzo con delicadeza.

—Je n’ai jamais arrêté d’y penser (Nunca dejé de pensar en esto) —susurró.

Sofía tragó saliva.

—Es solo un retrato.

Marie Claire sonrió con tristeza y negó con la cabeza.

—No, no lo es. Sabes lo que significa. Tú sabes lo que significamos.

El silencio entre ambas se volvió espeso. Marie Claire dio un paso adelante y, antes de que Sofía pudiera reaccionar, tomó su rostro entre las manos y la besó.