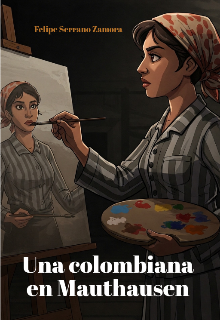

Una colombiana en Mauthausen

PARTE 8: UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Capítulo 39

Los hilos del silencio (1965)

La luz amarillenta del quinqué danzaba al compás de la brisa, dibujando sombras inquietas que se retorcían en las paredes de la habitación. Afuera, la ciudad dormía con un murmullo sordo de pasos que se perdían en la noche y el zumbido lejano de motores desvelados. Adentro, el tiempo se había detenido. Sofía yacía de costado, la sábana deslizándose perezosamente sobre su piel desnuda, los cabellos desordenados pegados a su cuello húmedo de sudor y tabaco. Sus dedos, vagos, trazaban círculos ausentes en el pecho de Martín, que yacía junto a ella, con un cigarrillo apagado entre los labios, observándola como si temiera romper el hechizo de aquella noche frágil.

—Y así terminó todo —susurró ella, con la voz cansada pero firme—. Sobreviví, regresé, y a veces me pregunto si de verdad lo hice.

Martín no respondió enseguida. Su mano se deslizó por la espalda de Sofía, trazando con la yema de los dedos la curvatura de su columna, como si quisiera memorizarla con un gesto.

—Nunca volviste a Medellín.

—No —susurró ella, apartando la mirada hacia la ventana—. Mis padres se mudaron a una casa que Hernán mandó a construir en el barrio Laureles. Fue su regalo de aniversario de bodas en el ‘50. Decidieron vivir allí, con la preocupación que tienen por mí. Yo ya no era la hija pródiga… solo alguien que regresó con las manos vacías.

—¿Y tu padre?

—Cuando se jubiló, decidió ayudar a administrar el taller de costura de mi madre. Lo pusieron en esa casa. Hernán se encargó de todo… Era como si él se hubiera quedado con el deber de ser el hijo ejemplar. Se casó con Emma Carolina en el ‘51. Como te dije, pinté un cuadro para celebrar su boda. Lo colgaron en la sala principal. Nunca me dijeron si les gustaba. Tampoco importaba.

Sofía se incorporó, encendió un cigarrillo con dedos temblorosos y lo sostuvo entre los labios con dignidad. La brasa iluminó por un instante su rostro, y en sus ojos se dibujó una fatiga ancestral, como si hubiese vivido cien vidas. Martín la observó exhalar el humo lentamente.

—No podías enfrentarlos.

—No —dijo ella, clavando la mirada en el techo—. La culpa me devoraba las entrañas. No podía explicarles por qué me fui, por qué no regresé cuando todos lo hicieron, por qué me quedé tanto tiempo en silencio. Leí sus cartas… vi la foto de su nueva casa. Tenían un hogar, una rutina, una historia sin mí. Yo… yo era otra. Una extranjera en mi propia familia.

Hubo un silencio denso, espeso, que no necesitaba explicación. Martín se acercó a ella, le tomó la mano y se la llevó a los labios.

—Has cargado con demasiado peso, Sofía.

Ella cerró los ojos al sentir la calidez de sus labios sobre su piel. No había respuestas, solo el consuelo efímero de otro momento compartido, de una presencia que no exigía nada. Sin una palabra más, volvieron a besarse, esta vez con más lentitud, como si cada movimiento fuera una forma de memorizarse, de tallar el recuerdo en la carne.

Sus cuerpos se reconocieron de nuevo, se buscaron con una urgencia callada, sin dramatismos, sin promesas rotas, solo el deseo simple y hondo de permanecer juntos un instante más. Las caricias se tornaron suaves primero, luego más intensas, como olas que arrastran lo que el tiempo dejó varado.

Sofía jadeó entre susurros, aferrada a él con los ojos cerrados, mientras su cuerpo se curvaba bajo las sábanas. Martín la amó con la ternura de quien sabe que cada encuentro puede ser el último. No hubo palabras, solo gemidos apagados, respiraciones entrecortadas, manos temblorosas buscando consuelo en cada rincón.

Cuando el silencio regresó, ambos permanecieron acostados, sus cuerpos entrelazados como ramas caídas tras la tormenta.

—¿Qué haremos con esto? —preguntó Martín, rompiendo el silencio con una voz apenas audible.

Sofía abrió los ojos lentamente.

—No lo sé —respondió—. Pero no puedo perderte. No después de todo.

Martín se incorporó, la miró con seriedad.

—No puedo estar contigo bajo los ojos del mundo, Sofía. No puedo ofrecerte un futuro público. No… todavía.

—No necesito un futuro público —dijo ella con una leve sonrisa amarga—. Solo prométeme que esto no fue solo una noche.

—Lo juro —dijo él, acercándose a besar su frente—. Te encontraré, siempre.

—Entonces hagamos un pacto.

—¿Un pacto?

—Nuestro amor será secreto. Nadie lo sabrá. No será de este mundo… será nuestro. Solo nuestro. Como una obra inacabada que solo nosotros podemos entender.

Martín asintió, como si esa idea le brindara paz. La abrazó con fuerza.

—Entonces es un trato.

Ella extendió su dedo meñique.

—Como cuando era niña. El meñique no miente.

Él entrelazó el suyo con el de ella. Un gesto infantil, pero cargado de la solemnidad que a veces solo la infancia sabe tener.

—Pacto sellado —dijo él—. Y cuando quieras que vuelva, solo escríbelo en un lienzo. Yo lo sabré.

El silencio volvió a reinar, como si la ciudad también hubiera contenido el aliento para escuchar su promesa. Martín permaneció un momento más abrazado a Sofía, como si sus cuerpos pudieran fundirse en un solo recuerdo resistente al tiempo, pero la noche comenzaba a retroceder ante el amanecer.

La luz gris del alba se colaba tímidamente por la ventana, borrando las sombras cálidas que el quinqué había tejido durante la madrugada. Sofía no se movía. Escuchó, sin abrir los ojos, el sonido leve de la ropa deslizándose sobre la piel, el roce de los zapatos contra el suelo, el chasquido metálico del cinturón.

Martín se vistió en silencio. Al final, dejó sobre la mesita de noche un fajo de billetes de cincuenta pesos —cuidadosamente envueltos con una banda de papel— y una tarjeta de presentación con su nombre impreso en tinta negra. Su letra escrita al dorso decía: “Llámame cuando estés lista para pintar otra vez”.