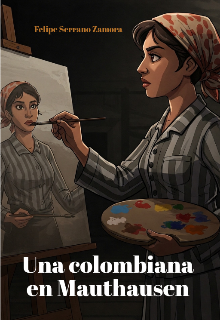

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 41

La despedida en El Rincón

El sol de la mañana acariciaba los tejados del barrio mientras el bullicio frente a "El Rincón del Rosario" marcaba el comienzo de una jornada inusual. Un camión de mediano tamaño, con las puertas traseras abiertas, se encontraba estacionado junto a la acera. Dentro, cuidadosamente envueltos en mantas gruesas y papel burbuja, los cuadros de Sofía reposaban como fragmentos de un alma que se mudaba en silencio.

Sofía supervisaba el acomodo de las últimas cajas mientras sostenía a Lucile María, que dormía plácidamente en su brazo izquierdo. Su otra mano señalaba indicaciones a un joven ayudante que aseguraba con cuerdas las obras contra las paredes interiores del camión. Teresa, de pie junto a ella, llevaba un bolso de cuero colgado del hombro y un pañuelo azul amarrado al cuello. Había insistido en acompañarla primero a Medellín, y después a Buenos Aires.

Hernán, con camisa blanca y tirantes grises, observaba el proceso con atención. A su lado, Emma Carolina mantenía un brazo sobre el hombro de su hija Beatriz Carolina, mientras Hernán Alberto miraba curioso el interior del vehículo. El chófer esperaba con paciencia a pocos metros, junto al automóvil familiar.

—¿Ya está todo listo? —preguntó Aníbal, saliendo del café-bar con una caja de cartón envuelta en papel de regalo.

—Sí, creo que sí —respondió Sofía, acomodando a su hija en su pecho.

—Esto es para ti —dijo Elena, entregándole un paquete más pequeño—. Un pañuelo bordado por todas nosotras. Para que no olvides que aquí también tuviste una familia.

Sofía lo recibió temblando. Carmen, Victoria y Sandra salieron detrás con flores, libros y una botella de vino envuelta en papel de periódico.

—No tienes que irte tan lejos para pintar mejor —bromeó Carmen, aunque sus ojos estaban húmedos.

—Lo sé. Pero necesito hacerlo. Por mí, por ella —respondió Sofía, acariciando la cabeza de Lucile María.

—Y también por Lucile, ¿cierto? —dijo Teresa en voz baja, solo para ella.

Sofía asintió. Respiró hondo y se volvió hacia todos los que se habían reunido a despedirla. El aroma del café recién colado aún flotaba en el aire, y por un segundo, le pareció que esa escena pertenecía a otra vida.

—Quiero dejarles algo —dijo de pronto—. Un cuadro mío, para que me recuerden. No uno triste, sino uno lleno de color. Lo pintaré en Buenos Aires y lo enviaré en cuanto esté listo.

—Nos encantaría —dijo Elena, abrazándola con fuerza—. Este lugar no será igual sin ti.

—Ni sin ustedes —respondió Sofía, con un nudo en la garganta.

El reloj marcaba las once cuando el camión partió, seguido por el coche donde viajaban Hernán, su esposa, sus hijos, Teresa y Sofía con su pequeña. Desde la ventanilla trasera, Lucile María despertó brevemente y balbuceó algo ininteligible, como si también se despidiera de aquellas calles.

El Rincón del Rosario quedó atrás, pero en el corazón de Sofía, cada rincón, cada rostro, cada historia que allí vivió, seguía latiendo. Mientras el vehículo se alejaba entre el polvo del mediodía, un nuevo capítulo comenzaba, uno donde el arte y la maternidad caminarían juntos hacia un destino incierto, pero lleno de esperanza.

Un regreso, una nueva casa

Medellín, días después

El camión avanzaba lentamente por la empinada calle de Laureles, cuyo aroma a café recién tostado se mezclaba con el de las flores de los jardines, y el sonido de los buses resonaba a lo lejos. Sofía, sentada en el asiento trasero del automóvil junto a Teresa y con Lucile María dormida sobre su pecho, observaba con nostalgia los paisajes montañosos de su infancia. Hernán conducía con gesto sereno, y Emma Carolina, sentada a su lado, mantenía una conversación tranquila con Teresa sobre las nuevas construcciones del barrio. El chófer, atento al camión que los precedía, seguía de cerca los giros del transporte que cargaba los cuadros, muebles y pertenencias más preciadas de Sofía.

—Aquí es —dijo Hernán finalmente, deteniéndose frente a una casa de dos pisos con jardineras repletas de hortensias y buganvilias. Tenía una fachada sencilla, pintada de un blanco cremoso con ventanas verdes y una reja de hierro forjado en la entrada.

Sofía se bajó con cuidado, sosteniendo a su hija, y miró el lugar con el corazón latiendo con fuerza. Era la nueva casa de la familia Reyes. Al abrir la reja, Hernán se volvió hacia ella con una sonrisa orgullosa.

—La mandé a construir en los cincuenta, cuando decidimos mudarnos. Mamá insistió en tener un espacio para su taller de costura en la parte trasera, y papá quiso tener un pequeño jardín para sus orquídeas.

Sofía asintió en silencio, conmovida.

Cuando entraron a la casa, los recibió el olor a tela recién planchada y a café recién hecho. En el fondo del pasillo, una puerta de madera estaba entreabierta, y detrás de ella se escuchaban voces y el sonido rítmico de una máquina de coser. Sofía avanzó lentamente, guiada por Hernán, hasta asomarse al taller. Allí, entre rollos de tela, patrones y alfileres, Doña Beatriz, con el cabello recogido en un moño apretado y los lentes colgando de una cadena, revisaba una costura junto a dos mujeres jóvenes que trabajaban con dedicación.

Don Alberto, sentado en una silla de mimbre, hilvanaba con paciencia una tira de tela.

—¿Mamá… Papá…? —dijo Hernán, con suavidad.

La mujer levantó la vista, y al ver a Sofía, soltó la tela y se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos.

—¿Sofía? —murmuró.

Sofía dio un paso al frente, con Lucile María en brazos. Las lágrimas le llenaron los ojos al ver el rostro envejecido de su madre.

—Mamá…

Doña Beatriz corrió a abrazarla, temblando, y Don Alberto se levantó con dificultad para acercarse. El abrazo fue largo, apretado, silencioso. El tiempo pareció suspenderse.

—Te extrañamos tanto, hija… —susurró su padre, acariciándole el cabello—. Pensamos que nunca regresarías.