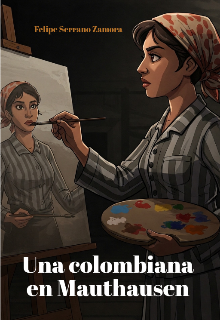

Una colombiana en Mauthausen

Capítulo 43

Cumpliendo un pacto

Al día siguiente…

Sofía miró por la ventana de la habitación del hotel mientras peinaba con suavidad el cabello de Lucile María. El sol de la mañana iluminaba las calles de Buenos Aires, y el bullicio comenzaba a llenar la ciudad con una energía que contrastaba con la quietud de sus pensamientos. Detrás de ella, se escuchaba el zumbido del secador de cabello de Emma Carolina en la habitación contigua, mientras Hernán discutía en voz baja con uno de los niños sobre el orden del equipaje.

—Sofía —llamó Emma desde el otro cuarto—, ¿vienes con nosotros? Vamos a visitar a una amiga mía que vive en las afueras, tiene una casa preciosa y un jardín enorme; los niños van a disfrutarlo.

Sofía se volvió lentamente hacia la puerta, donde Emma asomaba la cabeza con una sonrisa amable. La invitación le pareció sincera, incluso tentadora, pero algo en su pecho le recordó su decisión.

—Gracias, Emma… pero no iré con ustedes —respondió con calma—. Hoy quedé en encontrarme con Martín. Vamos a llevar a Lucile María a San Telmo.

Hubo un breve silencio. Hernán apareció detrás de su esposa, curioso.

—¿Estás segura? Podríamos pasarla bien… —dijo con un tono suave, más fraterno que insistente.

Sofía asintió, cargando a su hija en brazos.

—Estoy segura. Es algo que necesito hacer.

Poco después, la familia Reyes–Santamaría salió del hotel, y Sofía se quedó sola en el vestíbulo, meciendo a Lucile María, quien dormía con el puño cerrado y la muñeca de Lucile apretada contra el pecho. Martín llegó puntual, vestido con una chaqueta liviana y un gesto de ternura en los ojos.

—¿Listas? —preguntó.

Sofía asintió y salieron juntos. Martín abrió la puerta del coche y ayudó a Sofía a acomodar el cochecito. Conducía con destreza mientras narraba con entusiasmo las historias del barrio de San Telmo: antiguamente una zona portuaria y de prostíbulos, ahora reconvertida en un centro bohemio de arte y antigüedades.

—Hay un restaurante que me encanta —dijo—. Comida tradicional de mi tierra, paredes de ladrillo, meseros que conocen a todos por su nombre. Creo que te va a gustar.

—¿Todavía recuerdas los restaurantes que me gustan? —preguntó Sofía con una media sonrisa.

—No todos… pero aquel de las empanadas y vino en Bogotá es difícil de olvidar.

El comentario los hizo reír. Era extraño, pero la risa entre ellos ya no dolía.

El restaurante estaba en una esquina tranquila, decorado con lámparas de hierro y retratos antiguos. Entraron, y una camarera de edad les indicó una mesa junto a la ventana. Martín pidió una copa de vino moscato; Sofía, un café. Lucile María jugaba con su muñeca, ajena a la carga emocional de aquel encuentro.

—¿Cómo ha sido criarla sola? —preguntó Martín, después de un silencio largo.

Sofía miró a su hija, luego a Martín.

—No estuve tan sola. Tuve a mis amigas, a mi familia... y a ella. Desde que nació, todo cambió. Me dio una razón para seguir.

—¿Y por qué no me lo dijiste antes?

—Porque tenía miedo. Miedo de que no quisieras saber de nosotras. Miedo de que todo volviera a derrumbarse.

Martín bajó la vista. Jugaba con la servilleta entre los dedos.

—Tal vez habría sido distinto, pero… estamos aquí ahora.

Sofía extendió la mano y tocó la suya. Fue un gesto simple, sin promesas ni reproches. Solo el reconocimiento de un pasado compartido y un presente en construcción.

El almuerzo transcurrió entre anécdotas, confesiones suaves y risas ocasionales. Martín le habló de su trabajo en el periódico, de sus viajes, de las ausencias. Sofía le contó del taller en Medellín, de sus cuadros guardados, de Lucile, de Teresa, de las mujeres sin decir sus nombres que la destrozaron. No todo podía decirse en una tarde, pero ambos sabían que cada palabra era un puente.

Al salir del restaurante, la brisa de San Telmo les acarició el rostro. Martín sostuvo a Lucile María mientras Sofía tomaba unas fotos con una cámara pequeña. Había música callejera, artistas pintando murales, niños corriendo por la plaza.

—¿Te quedarás mucho en Buenos Aires? —preguntó Martín, sin dejar de mirar a la niña que dormía ahora en sus brazos.

Sofía dudó un segundo y luego respondió:

—Dependerá de lo que el corazón diga. Por ahora… estoy donde debo estar.

Y caminaron, los tres juntos, sin prisa, perdiéndose entre las calles empedradas de San Telmo, como si por un instante, todo lo vivido antes se hubiera disuelto en esa pequeña pausa de calma.

Sofía y Martín caminaban lentamente por las calles de San Telmo, rodeados de la mezcla de arte callejero, cafés con encanto y la atmósfera bohemia de un barrio que había visto muchas transformaciones. La tarde comenzaba a ceder a la noche, y las luces de las farolas empezaban a parpadear suavemente, añadiendo un toque cálido al ambiente. Mientras paseaban, la conversación fluía con naturalidad.

—¿Sabes? —dijo Martín, mirando al frente, pero con la voz cargada de un tono más íntimo—, Julieta y yo no tuvimos hijos. Nunca fue una cuestión de quererlos, sino de que… las cosas nunca se alinearon. Al final, el amor se fue y, con él, el deseo de mantener algo que no estaba funcionando.

Sofía lo miró, sus ojos reflejaban la comprensión de quien también había tenido que aprender a soltar.

—¿Entonces…?

—El divorcio fue, en realidad, un alivio. Pero siempre queda algo de… tristeza. ¿Sabes? Es raro cuando no hay hijos en medio. Nada de lo que sostener… No sé si alguna vez lo entenderías, pero me siento libre y, al mismo tiempo, algo vacío.

Sofía pensó en esas palabras mientras observaba a Martín. Había algo en él, algo tan profundamente humano, que la hacía sentir cercana, como si la conexión entre ambos fuera más que un simple lazo de amor, sino una fuerza que había resistido el paso de los años. En un impulso, se detuvo en seco, haciendo que él la mirara confundido.