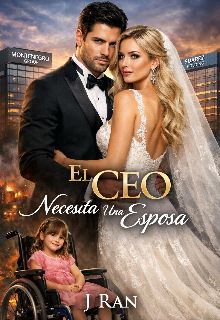

El Ceo necesita una esposa

Capitulo 8

Al día siguiente, el salón de alta costura Maison Livia, en el corazón de Puerto Esmeralda, brillaba como un templo dedicado a la opulencia. Las lámparas de cristal lanzaban destellos que se multiplicaban en los espejos dorados, proyectando destellos como joyas suspendidas en el aire. El terciopelo de los sofás invitaba a hundirse en su suavidad, mientras los percheros lucían vestidos que parecían flotar, etéreos, esperando a ser adorados. Un perfume dulce, mezcla de rosas frescas y vainilla, impregnaba el ambiente, y una música suave —piano y cuerdas— flotaba como una caricia invisible.

Sin embargo, para Greeicy Suárez, aquel escenario de perfección era poco menos que un suplicio. La joven se dejó caer sobre un sillón de terciopelo azul, dejando que los tacones colgaran apenas del dedo gordo de un pie. Su cabello, perfectamente suelto en ondas, caía sobre sus hombros como un marco rebelde para su rostro de tedio.

—¿Cuántos me faltan? —preguntó sin mirarlos, dejando caer la cabeza hacia atrás como si estuviera a punto de morir de aburrimiento.

Elena Montenegro, erguida como una reina de hielo en un impecable traje de lino marfil, le dedicó una sonrisa glacial, de esas que podían partir el aire en dos.

—Todos los que sea necesario —respondió, con la voz modulada como un acto de diplomacia—, hasta que encontremos el vestido ideal.

Greeicy resopló, rodando los ojos de forma exagerada.

—Pues tráiganme uno negro —ironizó, mirando al techo—. Total, ¿no dicen que el negro combina con todo?

En la esquina, Valentina —la niña inquieta y luminosa que parecía ser el único rayo de luz sincero en ese salón— ahogó una risa mientras jugaba con un ramo de flores artificiales.

Elena arqueó una ceja, como si aquel comentario fuera un crimen contra la elegancia.

—Querida, esto no es un funeral. Es la boda Montenegro. Y usarás un vestido que represente nuestra tradición, nuestro nombre… nuestro poder.

Greeicy se incorporó lentamente, con una sonrisa afilada como una daga.

—Perfecto —dijo, fingiendo entusiasmo—, entonces búsqueme uno de princesa. Con la cola más larga que tengan… y el velo más largo del planeta. Así, cuando entre a la iglesia, todos tendrán que apartarse.

Un murmullo incómodo recorrió el salón, como una corriente eléctrica invisible.

Greta, sentada junto a su madre Amalia, sintió cómo sus uñas se clavaban en la copa de champán que sostenía. Estar ahí, “apoyando” la elección del vestido de la novia, era simplemente un pretexto para figurar en las fotos y en los comentarios de la prensa. Aunque supuestamente el vestido debía ser un secreto, Elena se aseguraba de que las noticias se filtraran, estratégicamente, al mundo entero.

—Ridícula —susurró Greta entre dientes, con un destello venenoso en la mirada.

Antes de que Elena pudiera intervenir, Valentina soltó una carcajada pura y cristalina.

—¡Sí! ¡Un vestido de princesa! —dijo con entusiasmo, rodando su silla hasta donde estaba Greeicy—. ¡Por favor, Greeicy! ¡Ponte uno así para que te veas como una reina!

Greeicy sonrió a la niña con una dulzura que contrastaba con su ironía habitual, y le besó la mejilla.

—Si tú lo dices, princesa, entonces así será. El vestido que tú elijas será el que use.

Valentina aplaudió, ajena al veneno que flotaba en las miradas de Greta y Amalia.

La sesión continuó como una pasarela privada: vestidos colosales de seda francesa, bordados con hilos de oro que captaban la luz como si guardaran rayos de sol, colas interminables que arrastraban un peso casi simbólico, como cadenas de realeza.

Greeicy se miraba en los espejos con una mezcla de hastío y sorna.

Con un vestido rosa pálido, con volantes y pedrería, soltó:

—Pareces un cupcake gigante —murmuró, arrancando la carcajada de Valentina y una mirada fulminante de Elena.

—Deja de comportarte como una niña —ordenó la matriarca, con los brazos cruzados y la paciencia al límite.

—Pues déjeme uno cómodo y listo —replicó Greeicy, girando sobre sí misma para levantar la falda—. Este pesa más que mi auto.

En su rincón, Greta sonrió con malicia.

—Si quieres comodidad, querida, deberías haber rechazado la boda cuando tuviste oportunidad —dijo con voz melosa, sin apartar la vista de la copa.

Greeicy se volvió lentamente. Sus ojos verdes brillaban con una chispa peligrosa.

—Ay, Greta… no seas tan amarga. Te vas a arrugar antes de tiempo —contraatacó con una sonrisa que destilaba veneno y placer a partes iguales.

El ambiente parecía cargarse más con cada segundo, hasta que apareció él: el vestido.

Una pieza majestuosa, blanca como la nieve recién caída, con pedrería que destellaba como constelaciones y un corsé tan preciso que parecía esculpido sobre el cuerpo. La falda caía como una cascada de luz, y un velo etéreo, casi irreal, parecía no tener fin.

Cuando Greeicy salió del probador con él puesto, el salón entero contuvo la respiración. Incluso Greta y Amalia dejaron de fingir indiferencia. La perfección era imposible de ignorar.

Greeicy, consciente de las miradas, alzó el mentón con un gesto de arrogancia medida.

—¿Qué tal? ¿Suficientemente princesa para ustedes? —preguntó, girando lentamente. La falda ondeó como espuma blanca, atrapando la luz.

Valentina soltó un gritito de emoción.

—¡Es perfecto! ¡Pareces sacada de un cuento!

Greeicy sonrió a la niña, pero cuando Elena se acercó para ajustar el velo, su expresión se endureció de nuevo. Sus ojos verdes examinaron el vestido como si fuera un adversario.

—Muy bien, señora Montenegro. Ya tienen su vestido digno de la realeza. ¿Contenta?

Y entonces, Greeicy vio la etiqueta.

La tomó, leyó… y su voz rompió el aire.

—¡¿Ciento cincuenta mil dólares?! —exclamó, ahogándose—. ¡Por un pedazo de tela con piedras pegadas!

Elena no perdió la compostura ni un segundo.

—Querida, lo que vale es el apellido que lo llevará.